「勝負は、どれだけ深く顧客を見ているかで決まります。企業の人事に関しても同様のことがいえると考えます。たとえば人事異動についても、どの社員なら求められる要件に合うのか、誰と組んで仕事をしたいと考えているのか。データを活用し、最適なマッチングを行うのです」

従来、これらのデータは人事部門のベテラン社員の頭の中にあった。そのため属人的な判断になってしまうだけでなく、PDCAサイクルを回そうにも定量的なデータは社内に散在しており、確認ができなかった。

社員一人ひとりの切り口で人事データを見える化する

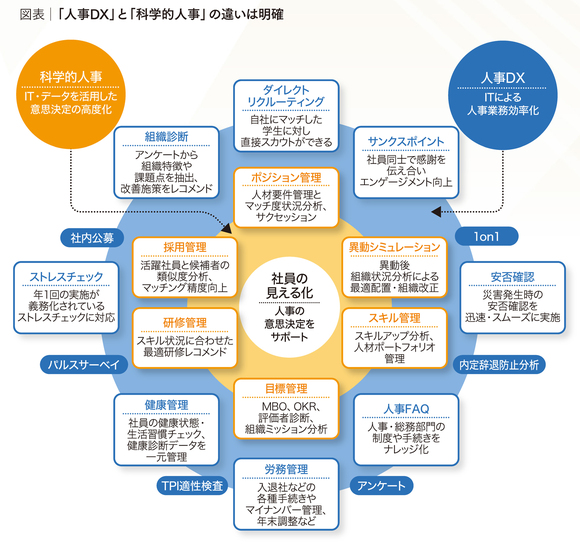

DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉が広く浸透し、「人事DX」など、それぞれの部門でのDXを示す単語も登場している。

それに対して鈴村氏は「DXとはそもそも『変革』を指す言葉です。人事DXであれば、人事部門を根底から変えることが本来の目的であるはずです。ところが、『人事DXを実現する』とは言っても、実際は人事業務の効率化に留まっていることが多いです」。

そこが目的ではないと鈴村氏は言う。

「表計算ソフトで毎月集計していた作業が楽になったと担当者が喜んでいる、というのではなく、すべきことはその先にあります。人事業務が効率化されて手が空いたのなら、データを集めてじっくりと解析し、事実に基づいた意思決定をする。そして施策を打ち、効果の検証をするのです」

鈴村氏は、自社が理想とする「科学的人事」を「攻めの人事」とするなら、業務効率化に終始している「人事DX」は、「守りの人事」であると両者をあえて峻別する。

ただ、これまでデータに基づいた人事を行ってこなかった企業にとっては、何から取り組めばいいのか悩むところだろう。鈴村氏のアドバイスは明確だ。

「まずはデータを集めて使える状態にすることが大切です。そのためには、業務効率化のツール導入から始めてもいいのです。ただし、ここで大切なのは、点在しているデータを集め、社員一人ひとりの切り口で見える化することです。多くの企業では、社員のデータを『縦』(活用種類軸)で管理しています。たとえば勤怠管理には勤怠のデータしか入っていません。採用管理なら応募者のデータだけです。単体のデータ管理に留まってしまうと、まさに『管理』しかできません。人材活用をしようと思ったら、なぜ自社に入社したのか、これまでどのような業績を残しているのか、どのようなキャリアパスを希望しているのかといった、社員ごとに異なるデータを『横』(社員軸)で見ていく必要があります。これが、管理と活用の決定的な違いです」

鈴村氏が説明するように、マーケティングではまさに顧客ライフサイクルの観点で、一人の顧客をさまざまなフェーズを横断して追い続ける。社員なら、これまで経てきた業務・部署、取得した資格・研修などの履歴データだけでなく、本人の希望や適性も合わせて検討することになる。

「顧客が企業や商品を選ぶように、働く人も企業を選ぶ時代になってきています。この会社に入れば、自分のキャリアをどう伸ばし活かせるかを重視しています。こうした仕組みがあるかないかは、採用で大きな差になります」