-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

日本総合研究所がいま中期経営計画で実現を標榜しているのが「自律協生社会の実現」だ。人口減少や少子高齢化がもたらす地方都市の機能不全や経済の低迷に備えるため、地方都市の再生に取り組み、企業には「次世代経営システム」を提唱する。自律協生とは何か、なぜ社会課題の解決や地方創生に有効なのか。それらを理解したうえで、自律協生社会に向き合う企業への提言と、そこから見えてくる経営課題について考察する。

日本総研が目指す「自律協生社会」とは

日本総合研究所は2023年4月から始まった中期経営計画のスローガンに「自律協生社会の実現」を掲げている。これには、同社が2021年に策定した「次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく」というパーパスが根底にある。

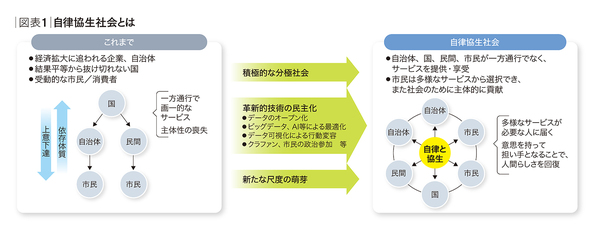

自律協生社会とは、どのような社会なのか。取締役専務執行役員の木下輝彦氏は「市民や自治体、企業、国などの各主体が『自律』しながら、ビジョンや目標を共有し『協生』する社会を構想しています。自律とは、他者から支配を受けず、必要以上に依存しないで、みずからの意思に従って行動すること。協生とは、自律した各主体が力を合わせて未来をつくることです。つまり、人や組織は既得権益などにもたれ合うことなく、自己を表現しながら、お互いに足りないところを協働して希望に満ちた社会を創造しようというものです」と説明する(図表1参照)。

実は、「自律協生」という言葉は、オーストリアの思想家イヴァン・イリイチが1973年に提唱した「コンヴィヴィアリティ」(自立共生)という概念にインスパイアされ、生まれたという。

イリイチは「自立共生」を、道具や制度に隷属せず、自立した個の存在がともに生きる中で活きいきとした感情で社会を創造するという意味で用いている。ちなみに、日本総研では自立共生をあえて「自律協生」と表記している。個の自由と主体性(=自律)に加え、他者や自然、テクノロジーと力を合わせて創造性を発揮すること(=協生)が重要と考えたからだ。