企業が課題解決のために取り組むべきことは何か

今後、日本が「人口減少」という課題を乗り越え、経済成長するのに企業が果たすべき役割は大きいはずだ。企業が自律協生社会に参画するにはどんな課題や障壁があるのだろうか。

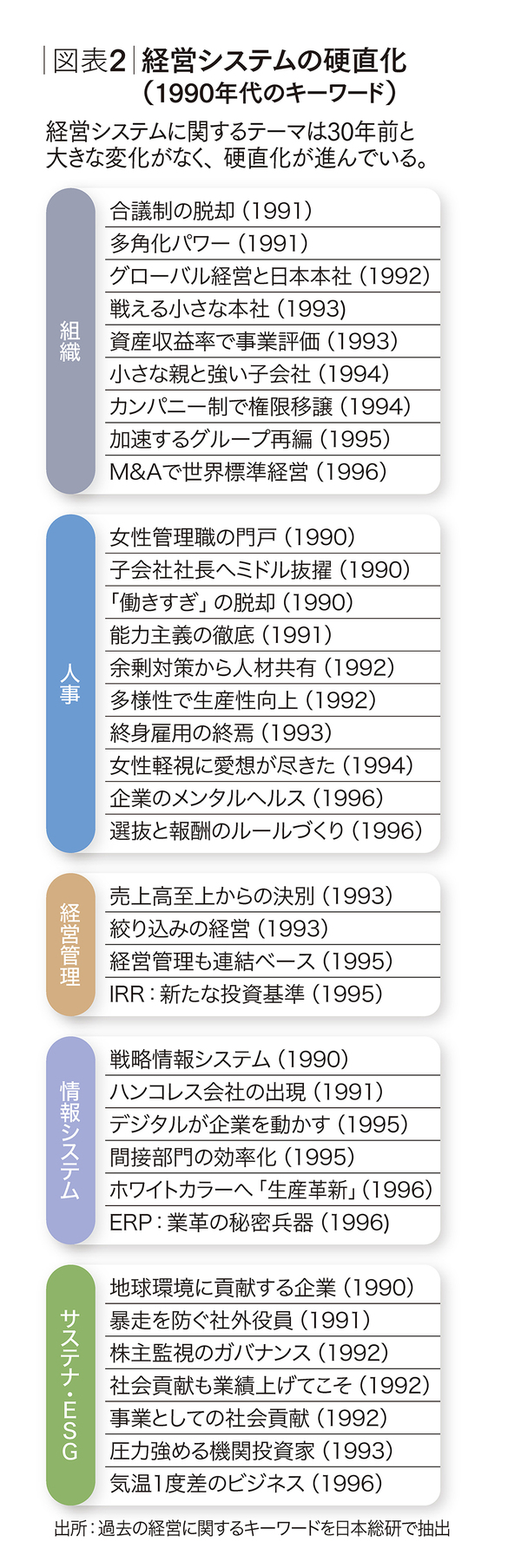

理事でリサーチ・コンサルティング部門を担当する山田英司氏は、「『失われた30年』という言葉がありますが、経営システム(※)の課題に関する過去のトピックを見ると、バブル崩壊後の1990年代から約30年間、ほとんど変わっていないことがわかります。多くの日本企業は、ずっと同じような課題を解決できず、もがき続けているのです」と指摘する(図表2参照)。

特に大企業は、自律協生社会の実現において、資金や人材供給の担い手として重要な存在になりうるが、山田氏は「大企業はいまのままでは自律協生社会の輪から“こぼれ落ちる”可能性があります」と懸念する。

というのも、大企業の場合、どうしても規模拡大や利益の追求という「株主資本主義の呪縛」から逃れることができず、長期的視点による意思決定を避けてしまう傾向があるからだ。定期的な人事異動などを前提としている「総合職」制度も地域の自律協生社会への人材供給の面では大きな障害となる。こうした事情もあり、地域によっては「自社の製品・サービスが前提」「地域への理解が足りない」「異動で人が定着しない」などの理由で、大企業に対する地方自治体や住民の警戒感はいまだ根強いのが実情だ。

一方、多くの地場企業やスタートアップ企業は、地域の社会課題解決や新たな価値の創出の面では大きな役割を果たす。しかし、資金や人材の供給面では十分ではないという課題がある。そこに、大企業が力を発揮しうる余地がある。大企業が地域と協生できるようになれば、自律協生社会の実現は加速する。そこで、日本総研では、企業が社会課題解決への取り組みに適応できるよう、財務的価値以外の観点から企業を評価する新たな仕組みや社会変容に対応した経営システムのあり方、つまり「次世代経営システム」に注目し、その重要性を強調している。

「次世代経営システム」には何が必要で重要なのか

次世代経営システムのコンセプトについて、経営戦略・経営管理などの分野を主に担当しているリサーチ・コンサルティング部門のシニアマネジャー、高津輝章氏は「今後の企業経営には、自律協生社会への参画はもとより、新規事業やイノベーション、働き方の変化などに柔軟に対応できる仕組みを導入することが重要です。そのためには『社内外の多様なリソース(人材・組織など)を自在に組み合わせられる経営システム』へ移行し、組織構造や人事制度、情報システムなどもゼロベースで再構築すべきです」と話す。

今後は、社内・社外の境界線は曖昧となり、同じ価値観を共有するさまざまな組織・専門人材が緩やかなネットワークの一員として活動に参加するようになる。

加えて、高津氏は「一つの会社に勤め続ける働き方はますます減り、働く組織と休職・復職、就学を自由に組み合わせる働き方が標準になるでしょう。こうした働き手の変化に対応していくことも大事です」と強調する。

次世代経営システムを模索するための潮流といえば、近年、世界的に注目されつつあるベネフィットコーポレーション(BC)やBコープ認証なども、その一例といえるだろう。BCとは、公益を追求する営利企業の新しい法人格で、営利法人にも非営利法人にも該当しない。すでに欧米では法制度化されている。国内でも日本版BCが検討されているが、「いますぐには必要ない」という見方が大勢だ。

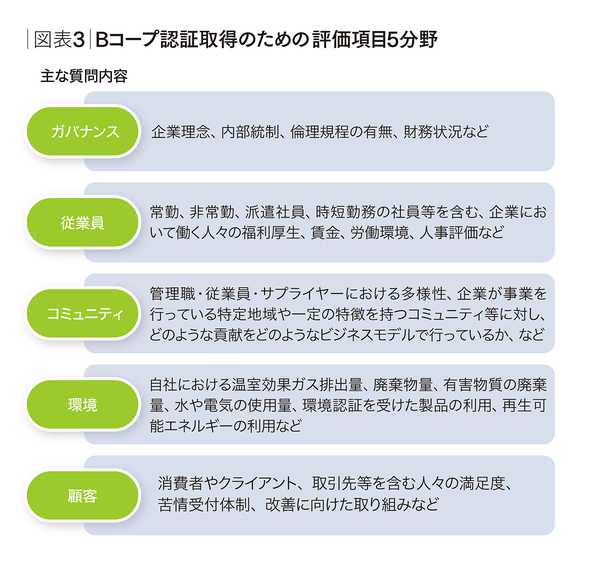

一方、Bコープ認証は、米NPO「Bラボ」による国際認証制度。厳格な評価の下、環境や社会に配慮した公益性の高い企業に認証が与えられている。海外の企業も認証を取得することが可能だ。Bコープ認証を得るためには、Bラボの評価ツール「BIA」(B Impact Assessment)で、80点以上(200点満点)のスコアが必要。(1)ガバナンス、(2)従業員、(3)コミュニティ、(4)環境、(5)顧客の5分野でアセスメントされる(図表3参照)。