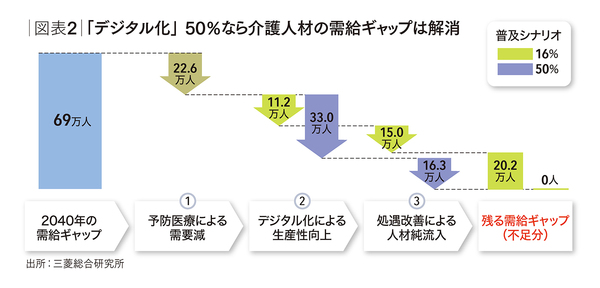

具体的には、デジタルの普及率が50%と16%のケースを比較。普及率50%で需給ギャップを解消できる一方、16%の場合は約20万人不足することが明らかになった(図表2参照)。

そもそも介護業界は、小規模な事業者が多く、介護保険による収入を前提としたビジネスが中心であるため、デジタル化という設備投資を伴った業務効率化のインセンティブが働きにくい構造にある。

「補助金があるからデジタル機器をとりあえず使ってみるというケースもあるように思いますが、これでは事業所全体に広めるのは難しいでしょう。浸透させるには、デジタル導入による業務プロセス改善によって何を実現したいかを明確にした上で目標を定め、そこに向かって推進体制の構築、効果測定、導入後の評価・改善などが必要です」と有田氏は指摘する。

国や自治体による支援についても、(1)試行導入ではなく、本格導入に向けた支援の拡充、(2)デジタル人材育成基盤の構築、(3)製品の品質・安全性向上に向けた技術標準の確立、(4)医療と介護の両方のデータを流通させるための基盤構築 ──を提案している。

デジタルを活用し保険者の施策をサポート

一方、具体的な社会実装となる実施例では、自治体や健康保険組合などの保険者に対して、より効率的・効果的な施策をサポートする「保険者向けのソリューションパッケージ」がある。具体的には、健康づくり・介護予防の推進と自治体業務の効率化を行う「Active Ring」のほか、LINEを活用した受診勧奨・広報機能強化サービス「健康エール」を提供している。

イノベーション・サービス開発本部健康ビジネスグループリーダーの福田健氏は、Active Ringの機能について「地域の介護予防の拠点となる『通いの場』の効率化・活性化をサポートし、行政目標や参加者の体力目標の設定・進捗管理などが可能です。自治体が保有するデータと、通いの場に参加する住民データ(参加状況、体力測定結果など)を活用し、医療・介護費の推移や施策効果の分析・見える化を実現、それによってエビデンスに基づいた施策の企画立案と住民の運動習慣化を行えるようになります」と説明する。

イノベーション・サービス開発本部

健康ビジネスグループリーダー 主席研究員

福田 健氏

TAKESHI FUKUDA

一方、健保向けの健康エールは、健診受診勧奨や被保険者・被扶養者とのコミュニケーション活性化などに活用できる。「被扶養者の健診受診率はまだまだ改善の余地がありますが、ハガキや電話などによる案内だけでは、なかなか受診率は上がりません。そこで、健康エールではLINEメッセージを使って健診案内や健康コンテンツを配信。健保組合の業務を効率化できるほか、組合員・被扶養者の健康意識・行動変容の促進につながります」と福田氏は利点を語る。