従業員向けの適性検査誕生までの歴史

そんな「個の尊重」を望む社員に対するマネジメントに役立つ従業員向け適性検査として、リクルートMSは2022年、「SPI3 for Employees」を開発した。このツールには、適性検査のスタンダード「SPI」の開発の歴史が深く関わっている。

1960年に創業したリクルートはその3年後、人事測定事業を開始した。当時の採用は「指定校制」として合否は面接と学業成績、縁故、身上調査などで決まり、それが当たり前とされていた。しかしリクルートは、「採用で重要なのは個々の人材の可能性の予測であり、そのためには心理検査、適性検査が必要である」という考えで「個」に着目したテストを開発した。

1974年、4つあったテストを統合して総合検査「SPI」をリリース。改良を重ねて2002年、総合適性検査「SPI2」の提供を開始、さらに2013年に現在の「SPI3」の提供を開始した。企業は「SPI3」の結果を、主に採用選考・面接で応募者を理解する、自社の人材要件を決める、入社後の配属先を決める、配属先上司が入社者を理解するための参考情報として活用し、年間利用者数は1万5500社(2023年3月期)に達する。

従業員の本音を引き出し「個」を生かす職場をつくる

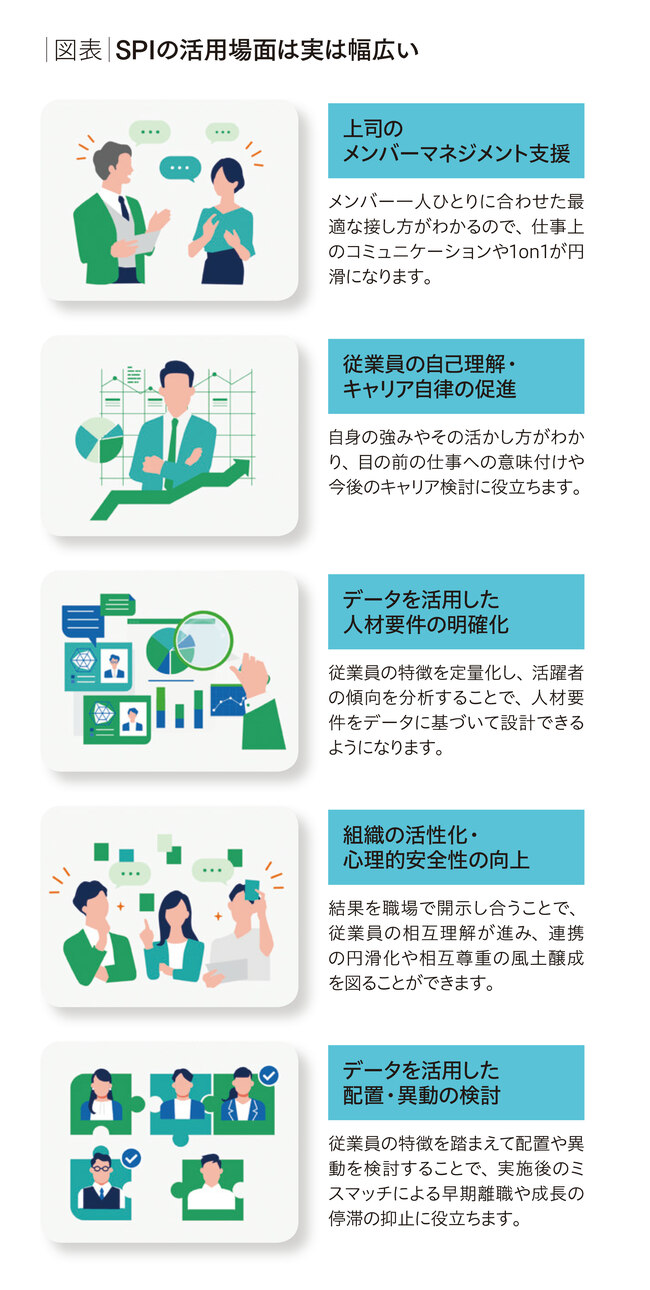

一方、「SPI3 for Employees」は、従業員が対象だ。従来の測定対象である「性格特性」に加え、「志向・仕事観」を測定することで、「向き」「不向き」だけでなく、仕事上での「やりがい」や「大切にしていること」が誰にでも客観的に理解できるようになった。 ではこの「SPI3 for Employees」はどのような場面で役立つのだろうか。

「上司は、部下が仕事では何を大事にしているのかを知ることができる。一方、部下は自分自身のアセスメントの結果を通じて、自分の特性を外在化して認識することができ、自己を客観視したり、新たな気づきを得たりする効果が期待できます。自己分析ツールがSNSなどで普及しているためか、若い世代ほど前向きに結果を閲覧したり、その結果を上司や人事と共有するのに抵抗感がありません」

導入した企業のほうは、人事がHRデータとしてタレントマネジメントに使って最適な配置・配属を行ったり、本人のキャリア自律につながるようなフィードバックとして活用したりすることが多いという。また、上司と部下の相性やコミュニケーションのバリエーションを増やすような活用も可能になる。

いくつか導入事例を紹介しよう。たとえばある大手企業の導入のきっかけは、人事から「人材の棚卸しをしたい」と相談されたことだという。

「この企業ではキャリア軸の情報に、『SPI3 for Employees』で測定したパーソナリティ情報を重ね合わせてタレントマネジメントシステム上で使っていただいています。ほとんどの従業員の方が回答したので、人事に網羅的な従業員情報が蓄積されたうえ、上司にフィードバックしたことで部下とのコミュニケーションの質が良いほうに変わったという効果が得られました」

もう一つの事例では、新人や若手の離職という課題を抱えていた企業が、「SPI3 for Employees」を導入し、本人とOJTリーダーが結果を共有、効果的なコミュニケーションを実現した。

「この企業では、定期的なパルスサーベイ(簡易的な調査を短期間に繰り返し行う調査手法)などのさまざまな施策のうちの一つとして導入されたのですが、本人にフィットしたコミュニケーションや関わり方ができた結果、離職がいままでの3分の1に激減したそうです」

リクルートMSでは、「SPI3 for Employees」の他にも管理者適性検査「NMAT」(エヌマット)などの適性検査を提供している。そして今後も「心理測定という技術を使って、表からは見えにくい人の内面の持ち味を個と組織の発展につなげていく取り組みを続けていきたい」と園田氏は抱負を語る。

採用・マネジメントが難しくなるなか、社員の能力を最大限に発揮してもらうためには、適性検査というツールを活用した最適なタレントマネジメントがカギとなりそうだ。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

URL:https://www.SPI.recruit.co.jp/