顧客の声を聞くだけでは問題は解決しない

絹村 顧客の望む成果や目標を深く理解することが、カスタマーサクセスの出発点であることはよくわかりました。顧客を理解するには、対話と同時にデータをうまく活用することも重要ですよね。

ムーア ええ、データはとても重要です。というのも、顧客に何かを尋ねても、彼らは自分自身がどんな問題を抱えているのかわかっていなかったり、時には必要でないものを要求したりすることもあります。ですから、顧客の声を聞けばすべての問題が解決するわけではありません。

そうした場合は、データを解読する必要があります。製品の活用状況を可視化して、顧客がどんなふうに製品を使っているのかをデータから読み取り、顧客体験を改善するためのアイデアを得るのです。製品がハードウェアであればIoT技術を使う、ソフトウェアであればログを解析するなど、テレメトリーシグナル(遠隔測定信号)で活用状況を可視化するのです。

また、製品の利用頻度、利用時間、利用している機能、NPS(ネット・プロモーター・スコア:製品・サービスへの信頼・愛着を示す指標)など測定可能なデータからカスタマーヘルススコア(顧客が製品・サービスを継続利用するかどうかを示す指標)を算定し、顧客の声なき声を聞くことも重要です。

そのように積極的なアプローチでデータを活用し、カスタマーサクセスにつながるアクションを能動的に起こしていくのです。

絹村 顧客と対話し、そこから課題と解決策を見つけ出すのは営業担当者個人の能力に依存する部分があります。データを活用することによって、個人のスキルやノウハウへの依存を減らし、担当者が代わっても顧客満足度が低下することを防ぐことができるというメリットもあります。

ムーア それは重要な指摘です。さらに付け加えるなら、営業担当者などの個人が持っている情報、テレメトリーシグナルやヘルススコアなどの各種データを社内で共有できるようにしておくことが大事です。

営業だけでなく、製品の設計・開発、テクニカルサポート、マーケティングなどの各部門が同じ情報を見ることで、より的確かつ迅速に顧客の課題を発見し、解決策を立案・実行できるようになるからです。

絹村 対話やデータをもとに顧客から学習する仕組みを構築し、学習プロセスを継続的に回していくことが、カスタマーサクセスのカギを握るといえそうです。

カスタマーサクセスを経営戦略の基軸とする企業が増えていますが、具体的にどこから着手すればいいのか迷っている企業もあります。そうした企業へのアドバイスはありますか。

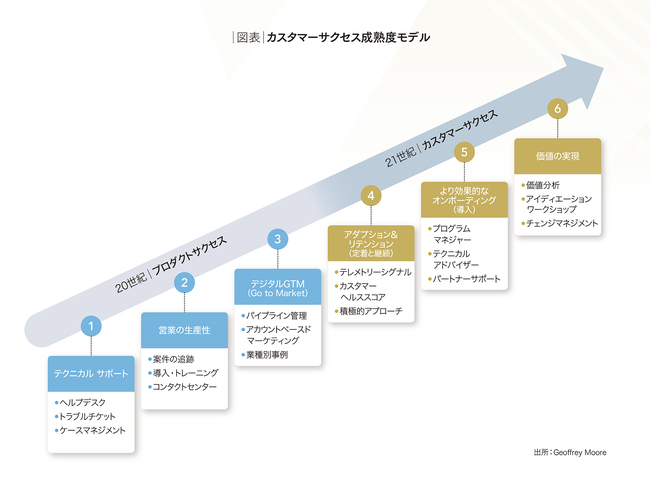

ムーア 「カスタマーサクセス成熟度モデル」(図表)が参考になると思います。これはプロダクトサクセスにおけるテクニカルサポートから、カスタマーサクセスにおける価値(顧客の成果)の実現までを6つのステージに分けて示したものです。

このモデルに照らし合わせて、自社におけるカスタマーサクセス関連組織の役割や担当範囲などの現状を把握したうえで、自社の製品・サービス、自社が属する業界や市場環境、全体的な組織体制などを考慮し、どこに経営資源を配分すべきかを判断します。それによって、価値の実現に近づくことができるでしょう。