PMIが失敗してしまう2つの大きな理由とは

M&Aにはリスクがある。失敗すると、シナジーどころか、従業員の大量退職や取引先の離反などが起きてしまい、投資の回収どころではない。失敗の要因はさまざまあるが、その中でも多い2つのケースを紹介する。

「1つ目は関係性の失敗です。シナジーを求めるあまり、M&Aの直後から仕事のやり方を変えたり、コストカットを推進しては売り手企業の従業員の反発を招きます。ここでつまずくと、絆を取り戻すことはとても困難になります。焦らずに、対話を重ね互いを知ることが大切です」

そう指摘するのは、同社マネジャーの佐古光氏である。

佐古 光 氏

KPMGあずさ監査法人を経て、2021年に日本PMIコンサルティングに入社。中堅・中小企業から上場企業まで多様な企業に対応可能。PMIにおいて、会計領域のみならず、事業計画策定・実行などビジネス領域にも精通し、多くの企業の成功を支える。

「2つ目は、逆に買い手企業が過度に“遠慮”してしまうケースです。売り手企業を刺激しないように、いつまでも経営方針の提示や施策の実行をためらっていると、シナジーがなかなか表れず“このまま買い手についていってよいのか”と、心が離れていってしまうのです」(佐古氏)

これら2つの要因でM&Aが失敗するケースが多いという。PMIでは、相手を尊重しつつ、勇気を持って相手との間合いに踏み込み、信頼関係を構築することが重要なのだ。

成約からシナジーの享受に至るまでの3ステップ

PMIはM&Aの“後工程”であり、最終合意までに、その後のプロセスを見据えた準備をしておく必要がある。同社シニアアソシエイトの谷田部華子氏はこう説明する。

「当社は、成約からシナジーの享受に至るまで、維持→結合→発展、という3つのステップを定義していますが、まずはステップ1の“維持” が重要です。買い手企業には、両社の信頼関係を築くとともに、売り手企業の現状を理解したうえでこれまで通りにビジネスが回ることを優先してもらいます」

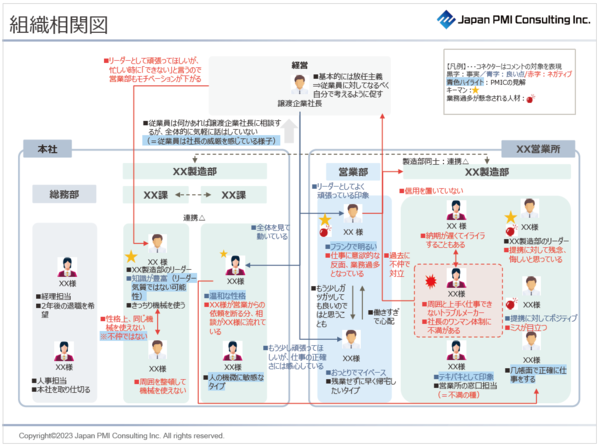

具体的には、まず現状把握と課題抽出のため、キーパーソンへのインタビューを行い、「組織相関図」(下図)や「業務フロー」などを作成。それが終わると、「100日プラン」を策定する。次に来るのが“結合→発展”のステップであり、売り手企業の現状把握をもとに、経営方針を策定するケースが多い。経営方針はマネジメント層だけでなく、従業員全員に「わかりやすく伝え」「モチベーションをしっかり上げること」が大事になる。

インタビューに基づいて作成する相関図。誰がキーパーソンなのかなど組織を理解するのに役立つ。M&Aを成功させるにはこのような資料も重要だ。

「明るい未来を示すことで、売り手企業の従業員は変化を受け入れることになり、結果として施策のスムーズな実行と業績向上が実現されます。もともと中小企業は、経営方針を明確にしない“成り行き経営”が多いこともあり、PMIにおけるスムーズな施策の実行のためには、経営方針の策定は必要不可欠なのです」(谷田部氏)