-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

規模の経済と差異の利用

10年前、グローバリゼーションは、だれにも止めることができない奔流のごとく思われたものだ。しかしその後、情勢は一変し、かつてはグローバリゼーションを信奉し、グローバル企業の旗手と見なされていたコカ・コーラでさえ、いまではグローバル戦略に疑問を抱いている。

1996年当時、コカ・コーラの元CEOで、いまは亡きロベルト・ゴイズエタは「国際事業、国内事業という区分けはもはや必要ない」と断言し、かつてない規模の標準化を実施した。

これこそ「グローバルに考え、グローバルに行動する」(think global, act global)というキャッチフレーズで有名なグローバリゼーション・プログラムである。97年に彼が他界するまで、同社は総売上高の67%、総利益の77%を北米以外の地域で稼いだ。

しかし、ゴイズエタの戦略は間もなく暗礁に乗り上げた。アジア通貨危機のためである。ダグラス・ダフトが陣頭指揮を執り始める99年末頃には、コカ・コーラの売上げは大きく落ち込み、株価はピーク時の3分の2近くまで下落した。時価総額にして約700億ドルが失われたことになる。

そこで当時、ダフトの出した結論は180度方向転換する積極策であった。CEO就任に当たって彼は、「世界は劇的に変化した。成功するためには我々も変化しなければならない。飲料品にグローバル性は必要ない。喉が渇いた人が求めるのは、地域志向の〈コカ・コーラ〉である」と宣言した。

しかし残念なことに、この「地域志向」というスローガンも、グローバルと同様にコーク市場において当を得たものではなかった。

2002年3月7日付の『アジア・ウォール・ストリート・ジャーナル』紙は、「2年間の業績不振の後、『ローカルに考え、ローカルに行動する』というスローガンはついに過去のものとなった。今後はアトランタ本社が再びマーケティングを司る」と報じた。

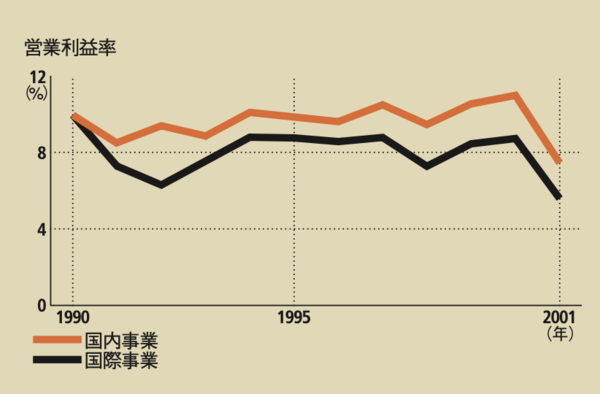

コカ・コーラは現在に至るまで、国内事業より国際事業で大きな利益を生み続けてきた。同社のようにグローバリゼーションに秀でた企業でも、事業環境の変化によって方針の転換を余儀なくされる。したがって、海外の売上げよりも国内のそれに頼っている大企業が直面する困難は想像に難くない(図「国際事業の不振」を参照)。