-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

CRMに体系的な戦略を埋め込む

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)ほど、本来の意味と実態が乖離している概念も珍しい。

多くの企業経営者がCRMについて語る時、それは「顧客との関係性をいかにマネジメントし、長期的に良好な関係を構築すべきか」という言葉本来の意味で使われることが多い。

しかし、CRMに関する文献をひもといてみても、コールセンターの設置、顧客データベースの構築、営業部隊を支援するSFA(セールス・フォース・オートメーション)の適用など、情報システムのあり方に関する記述がほとんどである。戦略としてワン・トゥ・ワン・マーケティングを掲げているものはあっても、CRMにおける戦略を体系化する視点および構想力が欠落しているのである。

国内外で開催されているCRMに関するセミナーでも同じことが言える。そこでは、「いまこそCRMに戦略を取り込むべきだ」というテーマが声高に唱えられている。裏を返せば、これまでのCRMには、戦略の視点がなかったということだ。この背景には、CRMという概念がIT(情報技術)ベンダー主導で世に広められたことがある。そのため情報システムの構築が優先され、戦略立案は後回しになってしまった。

CRMにおいて、情報システムが重要な役割を担うことは事実である。しかし、顧客との関係性を考えるに当たって最も重要なのは、顧客の本質的なニーズに基づいて戦略を体系的に立案することである。

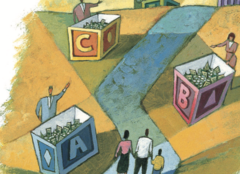

本稿で紹介する「ロックイン戦略」は、CRMの概念に体系的な戦略を適用するものである。すなわち、ロックイン戦略とは、顧客との長期的関係を構築するためのさまざまな戦略を、顧客サイドの視点からロジックを組み立て、体系づけたものである。

具体例で考えてみよう。多くの家庭には、新聞販売店の拡張員が洗剤や観劇チケットなどの景品を持って、足繁く通ってくる。その景品につられて購読紙を変える人も少なくない。

ここでの問題は、販売店のインセンティブ制度が顧客をスイッチさせることに力点を置いたものであって、顧客をつなぎ止めるためのものではないということである。

成熟産業である新聞業界において、シェアを高めるためにスイッチ戦略が重要となるのは確かである。しかし現状では、スイッチ合戦をいくら行ってもシェアはなかなか高まらない。競合との間で顧客をキャッチボールしているのと何ら変わりがないからだ。

スイッチさせるだけでなく、ロックインするための戦略を併せて考えなければ、シェアを高めることは決してできない。