-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

大半の企業がいまだ工業化時代のモデルから抜け出せずにいる

いま我々は知識経済の時代に生きている。企業にとって最も重要な資産は建物や機械、不動産ではなく、社員の知性、理解力、スキル、経験である。これら知識労働者の能力とコミットメントの活用こそ、まさしく現代の経営における中心課題である。しかし残念ながら、いまだ解決に至っていない課題でもある。

財界のリーダーたちの含蓄あふれる弁舌にもかかわらず、ガバナンス・システムやインセンティブ・プログラムなどは依然工業化時代を引きずっている。所有権が認められるのは金融資本の提供者のみであって、知的資本の提供者ではない。ヒエラルキーのトップにいるごく小人数の経営陣がマネジメントに当たっているが、いまなお条件反射的な「アメとムチ」で社員のモチベーションを管理している。

近年、企業組織が多少なりとも官僚主義を克服し、エンパワーメントが進みつつあるのは間違いない。係長、工場労働者、顧客サービス担当者といった職位の低い人たちを前の世代と比べれば、その自主性はたしかに高まっている。

とはいえ、いわゆるエンパワーメントも限定的である。労働者は自分の仕事に直結した案件、あるいはそれよりもう少し広い事項、たとえば自部門の意思決定には参加できても、会社全体の方向性の決定にはほとんど発言権を持たない。本質的に彼らは権利を奪われた状態にある。したがって、知識労働者の多くが組織から遠ざけられていると感じ、将来に懐疑的であり、その態度は冷やかであり、愛社精神に乏しいのも驚くに値しない。

ふさわしい手本がないことが問題の核心である。メーカーにおけるコマンド・アンド・コントロール型のマネジメントには役に立つかもしれないが、真に民主的なマネジメント体制に寄与するテンプレート、すなわち知識労働者の自決と自治に対するニーズと期待に応えられるものではない。しかし、たとえ民主的な組織の手本が経済界に存在しなくとも、歴史をひも解けば素晴らしいものが見つかる。

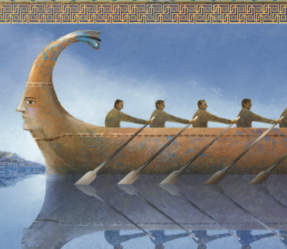

約2500年前、都市国家古代アテネは、都市の統治と管理に関して直接の発言権と積極的な役割を市民に与えることで、空前の政治大国、経済大国となった。アテネ独自の参加型民主主義は、市民に独創性を発揮させ、それが最大の善へと結びつくよう社会全体へと広げた。