-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

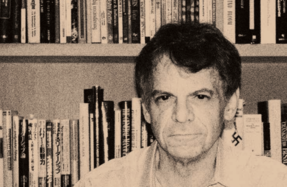

リーダシップ論のグールーの嘆き

2001年『ビジネス・ウィーク』が504社のアメリカ企業に「リーダーシップ論のグールー」について調査したところ、ジョン P. コッターがその第1位に輝いた。

彼は、1972年からハーバード・ビジネススクールで教鞭を取り、80年33歳というハーバード大学では最も若い年齢で正教授に就任し、以来アメリカのリーダーシップ研究者としてウォレン・ベニスと並び称される存在となっている。

なお、ベニスは多種多様な組織を取り上げ、そのリーダー個人を観察することでリーダーシップの固有の原則を解き明かそうとしたのに対して、コッターは一つの企業を深く研究し、その組織内の何百何千のリーダーシップ行動を観察する。両者はいわばマクロとミクロの関係にある。

無論、各企業内大学からの講義依頼は後を絶たないが、いまではそのほとんどを断っているという。それは、ほとんどの企業内大学が単なる研修所と化しており、真にリーダーシップを育成する装置ではなくなっているからだという。

著書『リーダーシップ論』の冒頭において、「ほとんどの企業においてリーダーシップが不足している。それは10%やそこらではなく、200%、400%も不足して」おり、しかも「リーダーシップ・スタイルが問題なのではなく、その質こそが問われる」べきであると述べているが、現実にはそのような教育になっていないというのだ。

彼は、これまでの研究から、数々のリーダーシップ神話を壊してきた。まず、「マネジャーとリーダー(マネジメントとリーダーシップ)は異なる」という主張は有名である。

ここから敷衍して、素晴らしいマネジメントが存在してもリーダーシップに欠けていれば、窮屈な官僚主義が発生してしまい、また強力なリーダーシップが発揮されていてもマネジメントが劣悪では、カルト集団になってしまうと述べる。

そのほか、リーダーシップがCEOやシニア・マネジャーといったひと握りの人々に求められる時代は終わり、あまねくミドル・マネジャーにも必要とされる能力であることを主張し、上司をマネジメントする能力すら求められると提唱した。さらに、優れたリーダーシップは一人の人間によって発揮されることは稀で、中間層を含めた数百人が集団的に生み出すものであることを発見した。

コッターはリーダーシップを「変革を起こす」ことと考える。しかし、現在の企業内大学の教育はマネジャーを育てるものであり、リーダーを養成するものになっていない。10数年遅れて日本にも企業内大学のムーブメントがいま訪れている。そこでコッターから、企業内大学を真に成功させるカギを学ぶ。