買い手の「胸の内」を読む精度を

いかに高めるか

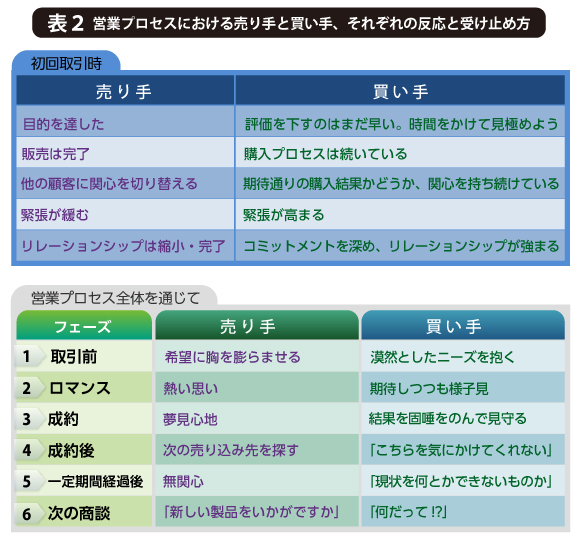

レビットはもう一つ、重要な表を提示している。取引先との関係が複雑で長期化すると、買い手は単品のコーラを買うのとはまったく異なる受け止め方をする。そこで売り手と買い手の営業プロセスでの反応と受け止め方の違いをまとめたのが表2である。

システム構築などでは、契約から納品まで長い時間を必要とするし、その間に売り手と買い手の関係も深まっていく。すると、買い手の側には、「恩を売ったのだから期待以上のことで恩返しをしてくれるだろう」という意識が芽生えるというのである。意識だけではない、スタンスも変わっていくものだ。

もし売り手が、買い手の心情の変化を理解していなければ、両者の溝は深まり、「両者は互いに目を向けるよりも内向きになる傾向が強い」。売り手と買い手は、多くの場合、企業規模も競争環境も異なる。両者は異なる動機を持つにもかかわらず、深い依存関係から逃れられない。これを円滑にするために、売り手はリレーションシップの本質、つまり買い手が何を望んでいるのかを本質的に理解し、結婚に踏み切る前にマネジメント・プランを立てておかなければならない。

この恩という考え方は、先に示した「期待を購入する」という考え方と結びついており、リレーションシップが健全であれば営業活動の段階で育まれた人間関係や将来の可能性はむしろ広がっていく。だからこそ「売り手は折に触れて、みずからに真剣な問いかけをしなければならない。リレーションシップがよりよい方向に発展しているだろうか」と。

「売り手が買い手の胸の内をどれだけ読めるかは、リレーションシップの質で決まる。リレーションシップが良好ならば、買い手は今後の計画や期待するところを売り手に明かすだろう。少なくとも情報は提供するはずだ。

そうした情報があれば、ベンダーはこれまで以上のサービスを提供できる。見通しが外れたり、相手の行動に不意を突かれたりするのは、すきま風が吹いている証拠である。そのような状況では、買い手を含め、すべての当事者が不利益を被る」

レビットは、こう述べた後に、「さらに深いリレーションシップへと踏み出せるかどうかは、売り手次第なのだ」と奮起を促す。

この指摘は非常に重要だ。私たちに明快な教訓を示してくれているし、マーケティングの研究者や専門家に対しては大きな戒めとなる言葉でもある。リレーションシップの研究者や専門家たちは、特に最近はデータを駆使して「WIN・WIN」の関係を立証しようとするが、レビットはそのようなデータがなくとも本質的な構造(モデル)を構築していたのである。リレーションシップは、単に自分たちだけが幸せになることではない。将来の顧客との安定的な関係を維持するために、リレーションシップの質の高さこそが重要になるのである。