福田氏が挙げたのは、あるプロスポーツチームの例だ。

「大きな収益源はシーズンチケットの販売です。このチームは当社のツールを導入し、どの程度の費用をかけて販売するか、どのくらいの期間顧客として留まってくれれば利益が出るかといったシミュレーションに基づくマーケティング活動を実践しています。そのために、ファイナンス部門やカスタマーサービス部門なども連携した取り組みを行っています」

データに基づくマーケティング活動により、このチームはロイヤルカスタマーづくりやライフタイムバリューの向上、そしてマーケティング予算の最適化を進めている。

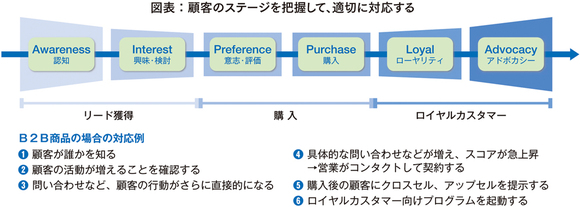

これとは別の手法だが、顧客の引き留めやロイヤルカスタマー化に向けてツールを活用する企業は少なくない。単純な例だが、Webサイトで解約ページを見た顧客に対して、タイミングを見て適切なフォローをすれば何割かの顧客を引き留めることができる。オンラインでの顧客行動を把握すれば、こうした対処が可能になる。

また、デジタルマーケティングにおいて、部門間の壁とともに課題なのが人材である。デジタルとマーケティングを理解し、さらに経営をも視野に入れて考えられる人材は少ない。

「理想をいえば、ダ・ヴィンチのような様々な分野に通暁するゼネラリストが必要です。ハードルは高いと思いますが、目を凝らせばその資質を持った人材は社内にもいます。今は各部門の中に埋もれてしまっているのです。統合的なマーケティング活動によりこの状態に風穴を開け、こうした人材が伸び伸びと仕事ができるような環境を用意すべきでしょう」と福田氏は語る。

その際には、部門内での貢献のみに焦点を当てていたKPIや人事考課の基準なども見直す必要があるだろう。いうまでもなく、それは経営者の仕事だ。デジタルマーケティングで成長を加速するか、それとも顧客の姿を見失って漂うかは経営者次第である。