-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

急成長と2020年の展望

国民が変われば、国も変わる。そして、国民はさらなる変化を遂げる。つい最近まで、経済学者をはじめ、評論家やジャーナリストたちは、インド経済の成長を妨げる足かせとして人口問題、とりわけ農村部における人口の急増を指摘してきた。この認識はいまなお根強いとはいえ、ここ数年の間に、この足かせと思われていたものは、世界のどの国よりも恵まれた資産へと変わりつつある。

インドの技術や学術研究、そしてビジネススクールが提供するマネジメント教育の質と水準が向上すると、かつては非生産的と見なされていた膨大な労働力は知識労働者の巨大なプールと変わり、R&Dやエンジニアリング設計など、さまざまな知識集約型ビジネスでFDI(外国直接投資)を集めるようになった。

専門能力を備えた労働者の数と質に恵まれていれば、1980年代のインドにおいて深刻だった「頭脳流失」の問題もさほど心配する必要はない。一人の有能なエンジニアや医師が国外へ移住しても、同じくらい有能な人材が10人いれば、空いたその穴を埋めてくれる。

その一方、NRI(非居住インド人)たちは、先進国で最先端技術に携わり、やがて斯界の権威として、あるいは投資家として国際的に活躍している。カリフォルニア大学が実施した調査によると、シリコンバレーで働くエンジニアの3分の1がインド系であり、ここを本拠地とするハイテク企業の7%でインド人がCEOを務めていることが判明している。

インドのニュー・エコノミー物語は、これらNRIの成功だけにとどまらない。インド経済の急成長には、さまざまな要因が関係している。その一つは紛れもなく、資本集約型経済よりも、サービスや個人の能力への依存度が高い知識経済の台頭である。購買力平価[注1]で見たGDP(国内総生産)は、中国、アメリカ、そして日本に次いで、世界第4位である。

インドは、およそ目覚めることのない「眠れるゾウ」に例えられてきた。しかも、中国が昇竜と化し、9%を超えるGDP成長率を維持し始めると、インドを絶望視する風潮はますます強くなった。

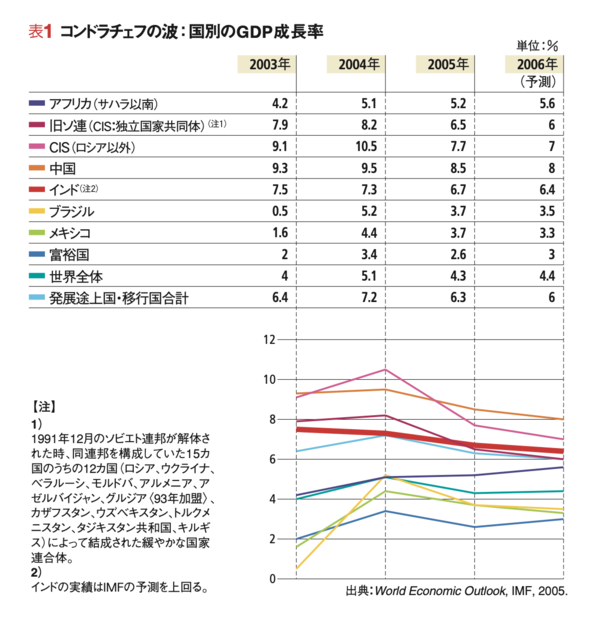

ところが、ここ20年の間に、インドは経済大国の仲間入りを果たし、成長軌道に乗り始めた。「コンドラチェフの波」[注2](経済と価格の全般的な変動が50~60年周期で起きる)に従えば、インド経済の急成長はまさしく始まったばかりであり、上昇基調があと20~30年は続くと考えられる(表1「コンドラチェフの波:国別のGDP成長率」を参照)。半世紀前の専門教育や大規模な公共投資が、ついに実を結ぼうとしているといえる。