ブランド強度分析で読み解く、ブランドの“強さ”

ブランド価値は「財務分析」(どれくらい儲かるか)、「ブランドの役割分析」(ブランドがどれくらい将来利益に役立つか)、「ブランド強度分析」(ブランドによる将来利益がどれくらい確実か)の3つの要素から算出される。

「ブランド価値を伸ばしている企業とそうでない企業を比較すると、3つの要素のうち特にブランド強度に違いがあることがわかってきます」(並木氏)

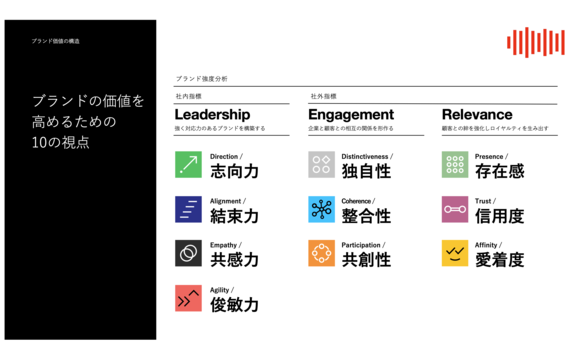

ブランド強度は大きく分けて、社内指標である(強く対応力のあるブランドを構築する)リーダーシップと、社外指標である(企業と顧客との相互関係を形づくる)エンゲージメントおよび(顧客との絆を強化しロイヤルティを生み出す)レレバンスで構成される。

さらに細かく見ると、リーダーシップは志向力(ブランドが目指す姿が明確で、それが共有されているか)、結束力(ブランドが掲げる目的の実現に組織、事業がどれほど結束しているか)、共感力(市場の動きを感じる力を持っているか)、俊敏力(素早く事業に落とし込めるか)の4つの力で構成される。

「この4つの力を社内に持つことでブランドの強度が高まります。これらの力があると、独自性のある存在として顧客との強固な関係を築くことができ、その先に信用や愛着のあるブランドとして顧客との絆を深めることができます」(並木氏)

上の図の通り、エンゲージメントには独自性、整合性、共創性の3要素、レレバンスには存在感、信用度、愛着度の3要素があり、リーダーシップを構成する4つと合わせて計10の要素がブランド強度の源となっている。

「Best Japan Brands 2024において、ブランド価値が15%以上成長したブランドとマイナス成長となったブランドの違いを読み解いていくと、前者はブランド強度を構成する10の要素のうち、俊敏力、整合性、結束力の3つが高いことが見えてきました」(並木氏)

この3つのうち、結束力はBest Japan Brands 2024で新たに表出してきたブランド価値成長のドライバーだという。あらためて結束力の定義を確認しておくと、「組織全体が、ブランドが掲げる目的の実現に向かって全力を尽くし、事業を通してそれを実行する仕組みを備えている」ということになる。

「これをパーパス経営の文脈で読み解けば、パーパスの策定と浸透が一巡し、ブランド強度分析における志向力では大きな違いはなくなった一方、結束力、すなわち事業を通してパーパスを実現する組織実行力にはまだ大きな差があり、それがブランド価値成長の分水嶺になっているといえます」(並木氏)

ちなみに、インターブランドジャパンと日本経済新聞社が共同で実施した「パーパス経営調査」によると、パーパスの設定と実践ができているかどうかについて、経営層と社員層にはかなりの認識ギャップがある。このため、並木氏は「パーパス経営において志向力は引き続き重要です」と断ったうえで、「パーパスの明示・浸透を超え、それを実現する結束力がより問われているととらえられます」と述べる。

ブランド強度に加えて、ブランド価値の成長に大きく影響している他の要素があるのではないか。インターブランドジャパンでは、ある仮説を立て、それを検証するためBest Japan Brands 2024と企業データベースのクロス分析を行った。その結果を次ページで紹介する。