-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

世界の主要CBDが苦境に陥る中、

東京はなぜ繁栄を続けられるのか

知識(ナレッジ)を起点とした価値創造が企業経営の核心を担うようになり、それを支える人材が集まり、彼らが働く環境をどのように構築するかは、企業にとって重要な課題となって久しい。

では、生産性高くイノベーションを創発するオフィスのあり方とはどのようなものなのか。この点に関しては、これまでにもさまざまな研究がなされてきたが、その議論の射程はオフィス内部の課題に留まるものが多い。しかし、それでは十分とは言えない。

むしろ、オフィスの外に目を向け、企業が拠点を構える都市空間の構造、特にオフィスが集積する中心業務地区(Central Business District、以下CBD)の意味合いを考え、企業の競争力を左右する要素として位置づけ直す必要がある。

パンデミック以降、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドンといったグローバル都市のCBDは、大きな変化に直面してきた。リモートワークの普及によりオフィスの必要性が再考され、空室率の上昇とともに市場価値が低下した。オフィス需要の減少は、飲食店や小売業の衰退を招き、都市の活力をさらに低下させている。

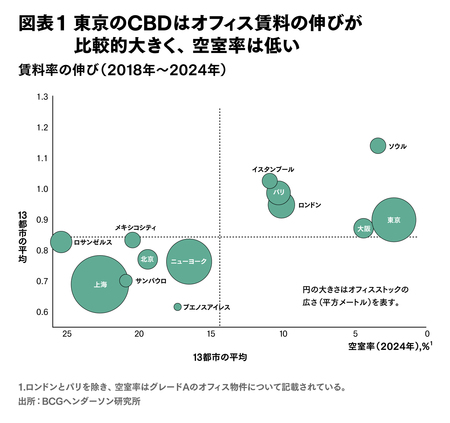

ただし、すべてのCBDがこの傾向にあるわけではない。東京、ソウル、大阪など一部の都市では、依然としてCBDの競争力が維持されている。なかでも東京のCBDは、世界の主要都市と比べて低い空室率を保ち、賃料水準も安定している。

図表1 東京のCBDはオフィス賃料の伸びが比較的大きく、空室率は低い

ここで、1つの疑問が浮かぶ。なぜ東京だけが例外的な存在であり続けているのだろうか。

日本は長らく、技術革新と産業革新の最前線に立ち、世界に大きな影響を与えてきた。トヨタ自動車のカイゼンやジャストインタイム生産システム、NTTドコモのiモード、新幹線など、数々のブレークスルーが産業全体を変革し、その先進性に世界が驚嘆した。しかし、その後、多くの国がこれらのモデルを採用・発展させ、日本の先進性は相対的に薄れつつある。

それでも、今回の研究を通じて明らかになったのは、日本が依然として世界をリードする分野があるということだ。その一つが都市開発であり、特に東京のCBDは、世界の他の都市と異なる独自の進化を遂げている(本稿で紹介する研究の詳細はこちら)。

本稿では、企業と従業員がポストパンデミック時代に直面する課題を踏まえ、理想的なビジネス拠点のあり方を探る。

具体的には、東京のCBD開発へのアプローチを精査し、他の主要都市との比較を通じて、その独自性を明らかにする。そして、東京のCBDが、雇用者と従業員双方の期待に応えるような新しいCBDモデルをつくり出していることを示す。この新たなモデルは、単なる業務遂行の場ではなく、より広義の生産性向上を実現するものであり、仕事と生活の質のバランスをどのように最適化するかに焦点を当てている。

知識のネットワークが

生産性向上のカギを握る

新たなCBDモデルの議論に入る前に、現代の企業にとっての最大の課題の一つである、知識経済における生産性について触れておきたい。

1980年代以降、「生産性パズル」と呼ばれる現象が経済学の重要なテーマの一つとなっている。生産性パズルとは、理論的には技術進歩と経済投資が生産性の向上を促すはずだが、実際には生産性の伸び悩みが続いているパラドックスのことを指す。

業務の自動化とAIの活用が進み、デジタルトランスフォーメーションが加速しているにもかかわらず、経済全体の効率性の向上には十分に反映されていない。この現象は特に不可解なものとして議論されてきた。

このパズルの一側面として、R&Dの生産性低下が指摘されている。研究者の数や投資額が増加し、知識へのアクセスがかつてないほど広がったにもかかわらず、研究者一人当たりが生む重要なブレークスルーの数は減少傾向にある。科学分野が成熟するにつれ、新たな発見の余地が減少し、イノベーションのための投資コストが増大している。また、官僚的な制約の増加や知識の断片化も、この傾向を助長していると考えられる。

20世紀初頭、経済学者のアルフレッド・マーシャルは産業の地理的集積が生産性向上につながる可能性を指摘し、スキルの蓄積や知識のスピルオーバーといった外部経済の重要性を強調した[注1]。

その後、ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーターがこの議論を発展させ、クラスター理論として体系化した。ポーターは、特定産業の企業や関連組織が地理的に集中することで競争力が高まる理由として、複数の相互作用的な要因を挙げている[注2]。

なお、参考として、たとえば以下のような点は、クラスターの機能性を支える要素としてしばしば言及されることがある。

1. 競争と協調の並存:クラスター内の企業は競争しながらも、技術や人材、ベストプラクティスを共有し、相互の学習や成長を促す(この力学はアダム・ブランデンバーガーとバリー・ネイルバフによる「共競争」〈Co-opetition〉という概念として明示化されている)

2. 関連産業との近接性:サプライヤー、サービスプロバイダー、補完的なビジネスが集積することで、取引コストを削減し、市場変化への適応速度を向上させ、競争優位につながる。

3. 高度な顧客ニーズの存在:高度なニーズを持つ顧客の存在が、企業の製品・サービスの継続的な改良を促し、イノベーションを加速、産業全体の進化を後押しする。

その後、知識経済の発展に伴い、物理的なクラスターの重要性に加え、地理的な境界を超えたネットワーク型エコシステムが注目されるようになった。

カリフォルニア大学バークレー校のアナリー・サクセニアンは、シリコンバレーとルート128を比較し、企業間ネットワークの構造がイノベーションの行方を左右すると指摘した。シリコンバレーでは知識共有や人材の流動性を促す開かれた関係性が競争優位を支えた一方、ルート128では閉鎖的で硬直的な組織文化が障壁となり、適応力を欠いた[注3]。

1990年代には、ハーバード大学のエドワード・グレイザーが、都市における研究者や専門職同士の対面交流が知識スピルオーバーを促し、生産性とイノベーションを高めることを指摘した[注4]。さらにその後、ペンシルバニア州立大学のジョナサン・イートンとイェール大学のサミュエル・コータムは、知識や技術のスピルオーバーが、経済全体の生産性向上と成長の原動力であることを理論的に示している[注5]。

また、1990年代には、イェール大学のサミュエル・コータムが生産性成長の源泉として個人間の知識交換とアイデアの普及を強調した。彼の研究では、知識スピルオーバーが技術進歩と生産性向上のカギを握るとされ、研究者間の相互作用がイノベーションの推進力になることが示されている。

今日、デジタル技術の発展により、物理的な距離の制約は薄れつつある。しかし、専門家同士の直接的な交流を通じた知識ネットワークは依然として大きな価値を持ち、地域や産業全体の競争優位性を形成する要素となっている。

このような理論は、これまで企業の立地選択や都市政策の裏付けとなってきたが、近年のリモートワークやハイブリッドワークの進展、そして都市間競争の激化によって、従来の発想の延長線上では対応しきれない局面が生まれている。都市が知の集積を促進する「場」としての機能を果たし続けるには、地理的近接や集積の再解釈と、それにふさわしい都市空間の設計思想が必要である。

そして、東京のCBDは、物理とデジタルの両面における知識ネットワークの役割を強化し、都市の生産性向上を促進するモデルの一端を担っていると考えられる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)