-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

市場シェアは高いが

利益が小さいのはなぜか

1993年3月、サムスン電子会長の李健煕(イ・ゴンヒ)は、傘下企業の社長46人を東京・秋葉原に集めた。李の意図は、サムスンのマネジメント層の意識改革にあった。当時のサムスンは、総売上げの8割を家電製品に依存していた。秋葉原に彼らを呼び集めたのは、韓国企業の製品と日本企業のそれを見比べさせるためだった。

明らかにサムスンの質感は陳腐であり、秋葉原の小売店で安物として扱われていた現実は品質への信頼度の低さを物語っていた。しかしこれが、サムスンの企業改革である「新経営」の第一歩でもあった。そして同年6月、DRAM業界の覇権争いを決定的にした世界最初の200ミリ・ウエハーの量産ラインのFAB(半導体チップの生産工場)を竣工する。

今日、サムスンの売上高は4兆円を超え、営業利益率は16.5%と、日本企業をはるかに凌駕した水準の高収益企業へと転じている。しかも売上げの7割、利益の9割は、最も品質信頼性を問われる携帯電話や半導体から生み出されている。

高収益企業といわれる企業には、付加価値を生み出す独自の事業構造や競争戦略がある。それらはどのようなものなのだろうか、事業環境の変化を踏まえながら、いま一度、事業の本質に立ち戻り、利益をもたらす要因とは何か、利益を生み出す経営とはいかなるものかについて考えてみたい。

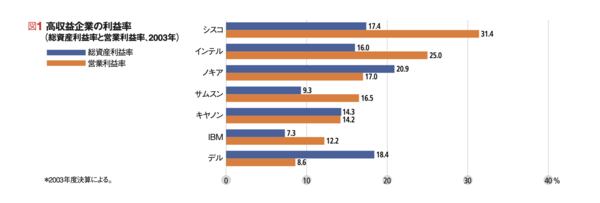

サムスンのみならず、世界のエレクトロニクス企業のなかで、少なくとも2兆円以上の売上げ規模で、かつ営業利益率を10%以上達成しているのは、シスコシステムズ、インテル、ノキア、キヤノン、IBMなど数えるほどしかない(図1「高収益企業の利益率」を参照)。

これらの企業が属する各業界の状況を見てみると、いずれも1社ないし2社に利益が集中し、その他の企業は赤字となるという、二極分化の傾向が強まっている。