-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

100を超える変革事例からの教訓

私はここ10年間、より競争力の強い企業に生まれ変わろうとする100以上の企業を注目し続けてきた。

大企業(フォード・モーター)もあれば、中小企業(ランドマーク・コミュニケーションズ)もあり、アメリカ企業(ゼネラルモータース)もあれば、他国の企業(ブリティッシュ・エアウェイズ)もある。また、倒産寸前の企業(イースタン航空)がある一方、高収益を上げている企業(ブリストル・マイヤーズ・スクイブ)もあった。

変革の呼び名も企業によってまちまちであった。「TQM」(トータル・クオリティ・マネジメント)、「リエンジニアリング」「リストラクチャリング」「組織再編」「組織風土改革」「企業再建」などである。ただし、その基本目標はほとんどにおいて共通している。すなわち「厳しさを増しつつある新しい競争環境に対応するために、ビジネスのやり方を抜本的に改革する」ことにほかならない。

このような企業変革を見事成功させた企業はごくわずかしかない。とはいえ、何の前進もなくまったくの失敗に終わってしまったという企業も少ない。つまり、ほとんどのケースが成功と失敗の中間にあるのだが、どれくらいの成功を収めたかと問えば、失敗に近い企業がほとんどである。これらの事例から得られた2つの教訓はまことに興味深い。今後の10年間、競争の激化が予想されるビジネス環境において、多くの企業の参考となろう。

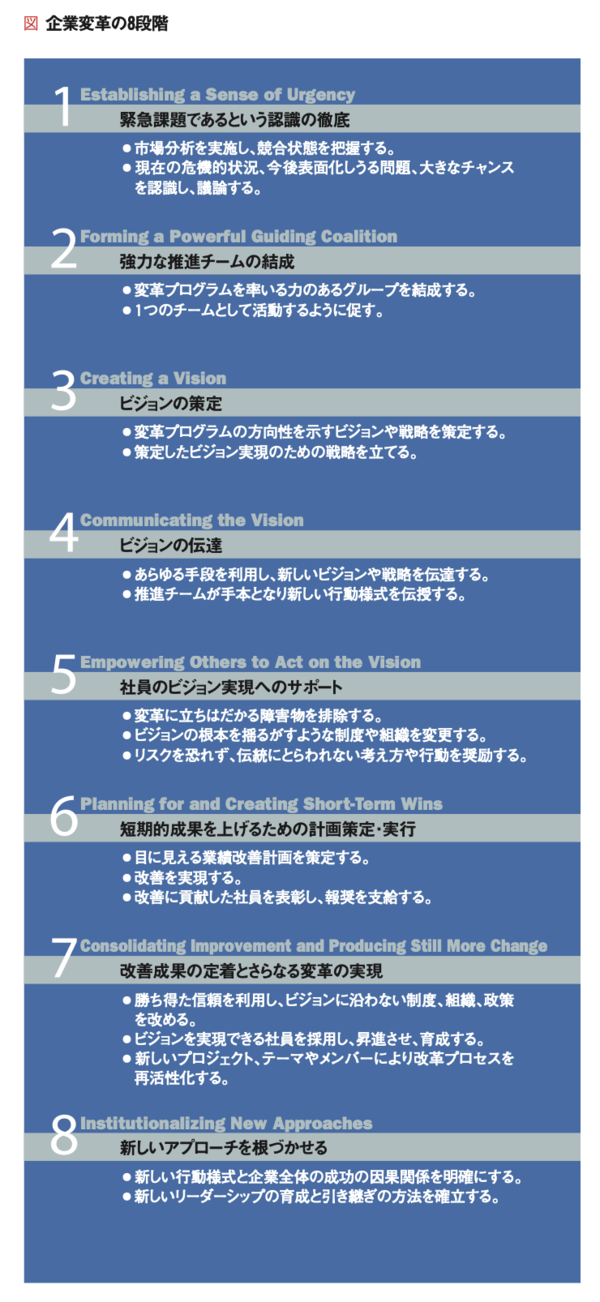

・変革プロセスはいくつかの段階を踏まなければならない(図「企業変革の8段階」を参照)。そして通常、最後までたどり着くには相当の時間がかかる。とはいえ、途中一部を省略してしまうと、「スピードアップできた」と錯覚することがあるが、けっして満足のいく成果を上げることはできない。

・どの段階であれ、致命的なミスを犯してしまうと、変革運動はその勢いがそがれる。これまでの成果は台無しとなり、決定的なダメージを被りかねない。ビジネス史において企業変革の経験は十分に蓄積されていないためか、非常に有能な人物であっても少なくとも1回は大きなミスを犯してしまう。

・市場分析を実施し、競合状態を把握する。

・現在の危機的状況、今後表面化しうる問題、大きなチャンスを認識し、議論する。

・変革プログラムを率いる力のあるグループを結成する。

・1つのチームとして活動するように促す。

・変革プログラムの方向性を示すビジョンや戦略を策定する。

・策定したビジョン実現のための戦略を立てる。

・あらゆる手段を利用し、新しいビジョンや戦略を伝達する。

・推進チームが手本となり新しい行動様式を伝授する。

・変革に立ちはだかる障害物を排除する。

・ビジョンの根本を揺るがすような制度や組織を変更する。

・リスクを恐れず、伝統にとらわれない考え方や行動を奨励する。

・目に見える業績改善計画を策定する。

・改善を実現する。

・改善に貢献した社員を表彰し、報奨を支給する。

・勝ち得た信頼を利用し、ビジョンに沿わない制度、組織、政策を改める。

・ビジョンを実現できる社員を採用し、昇進させ、育成する。

・新しいプロジェクト、テーマやメンバーにより改革プロセスを再活性化する。

・新しい行動様式と企業全体の成功の因果関係を明確にする。

・新しいリーダーシップの育成と引き継ぎの方法を確立する。

第1ステップの落とし穴

「変革は緊急課題である」ことが全社に徹底されない

変革を成功させるには、まず個人、あるいは社内グループが自社の競合状態、市場シェア、技術トレンド、財務状態などを徹底的に検討することから始めなければならない。