-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

ハーバード流交渉術のコンセプト

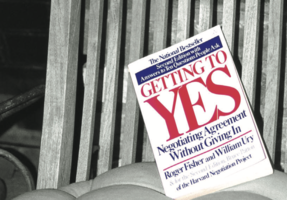

GETTING TO YES(邦訳『ハーバード流交渉術』TBSブリタニカ)という交渉術の名著がある。この本は1981年に初版が出版され、立ちどころに大ベストセラーとなり、これまでに200万部以上の売上げを記録している。現在25カ国語以上に翻訳され、交渉術の教科書として、いまやグローバル・スタンダードになっている。

その執筆者の一人、ロジャー・フィッシャー教授が、今回交渉学の講義をしてくれる。彼は第2次世界大戦で空軍に従事した後、戦後マーシャル・プランに参加。48年ハーバード・ロースクールを修了し、6年間法曹界に身を投じ、政府側の弁護人としてデビュー戦で勝利すると、立て続けに8連勝。上司からは「政府はすべての裁判に勝つことを必ずしも望んでいるわけではない。プロセスの公平性を求めているのだ」とたしなめられたこともあるという。

58年、母校からの招聘を受け、教鞭を握る一方(ハーバード・ロー・スクールの交渉学コースの創設者こそ彼である)、ある時は交渉人として、またある時はコンサルタントとして国際政治に関わってきた。

「ハーバード流交渉術」と聞けば、アングロサクソン的な交渉テクニックを想像するかもしれないが、けっしてそのように偏ったものではない。

フィッシャー曰く「私が戦争から戻ってくると、何と私のルームメイトと2人の親友は戦死していたのです。その時、私は思いました。『我々は文化や人種、思考といった相違をなくすのではなく、それを公正に扱うことで止揚していく方法が必要なのだ』と。

これが79年に組織された「ハーバード・ネゴシエーション・プロジェクト」(HNP)の原点であり、GETTING TO YESのコンセプトである。すなわち、利害が対立した場合、いたずらに対決に向かうのではなく、合意のための解決策を相互に探求するコミュニケーション・プロセスを体系化しようという試みなのである(戦争への嫌悪と疑問から、新しいマネジメント体系を模索したピーター・ドラッカーと相通じるものがあるだろう)。

2002年5月、フィッシャーは80歳を迎えたが、いまだに交渉学への献身は続いており、84年に設立したコンフリクト・マネジメント・グループというNPO(非営利団体)のシニア・アドバイザーとして、国内外の紛争解決に手を差し伸べている。