-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

改革スピードを上げるため大事だった経営チームづくり

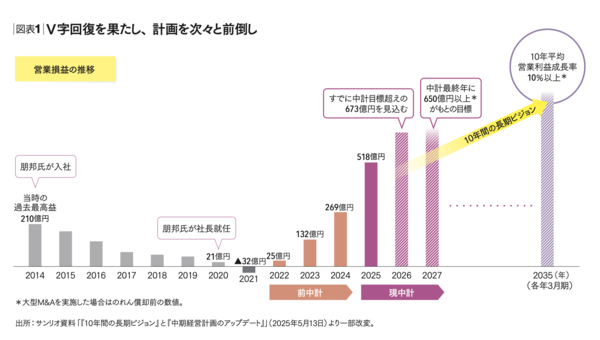

編集部(以下色文字):振り返ると、7期連続の減収減益から2021年3月期は営業赤字に転落しました。続く22年3月期~24年3月期の中期経営計画の3本柱として「組織風土改革」「国内外構造改革の着手・完遂」「再成長の戦略や成長市場への種まき」を掲げ、24年3月期からは過去最高の営業利益を挙げて、まさにV字回復を遂げました。アフターコロナの需要回復という追い風があるにせよ、いまもその勢いは止まりません(図表1「V字回復を果たし、計画を次々と前倒し」を参照)。21年3月期までの結果や経緯を、次期計画やその実行にいかに反映して成果につながったのでしょうか。

辻(以下略。正しくは一点しんにょうの「つじ」):営業赤字になった2021年3月期を最終年度とする中期経営計画は、私が初めて策定に当たりました。いま振り返っても、そこで示した方向性そのもの──マーケティング機能の強化・再構築や、アニメ・デジタル事業の確立、物販事業の再構築や海外事業の強化などは間違っていなかったと確信しています。その通りに実現できていれば、よい結果は出ていたはずです。

しかし、結果として目標は未達に終わりました。その最大の原因は、私自身の踏み込み不足に尽きます。当時の会社の状況を考えると、もっと具体的に「何を」「いつまでに」「どういうパートナーと」「どの規模で」やるべきかを示す必要がありました。

たとえばマーケティング機能について言えば、2017年に新設したマーケティング部でブランドの再定義やプロモーション施策に取りかかり、外部から1人採用したマーケティング担当者も尽力してくれたのですが、私と2人だけではチームとしての力を十分に発揮できませんでした。会社全体を巻き込んだ思いきりのよい改革ができていなかったうえ、その最中にコロナ禍にも突入してしまいました。これは完全に私の失敗であり、大きく、そして具体的に改革を進めることの重要性を痛感した期間でした。

2020年7月に社長に就任したことで、私はリーダーシップの重みが変わったと感じました。それまで「もっとこうしたい」ともどかしく思って、改革のスピードを上げなければならないと痛感していたので、いよいよそれを実行に移す時でした。そこで何よりも大事だと考えたのが「チーム」の存在です。

社内にいる人材の力ももちろん必要でしたが、創業から60年間ででき上がってきた考え方や習慣は、内部の力だけではそう簡単に変えられません。かといって、少しずつ外部の血を入れても、変革のスピードは上がらない。だからこそ、社外取締役も含めたボードメンバーとなる人材を一気に採って変えることが重要だと考えました。

ボードメンバーには、2021年6月以降、若い取締役が次々に加入して、現在までにそれぞれ専門領域を持った30~50代の取締役に総入れ替えとなりました。どのように人選してチームを組成しましたか。

多くは、サンリオで一緒に仕事をしたことを契機に、声をかけさせてもらったメンバーです。

たとえば戦略全般や人事、ブランド管理を担う中塚(亘・専務)は、当時の中期経営計画の策定段階でアドバイザーとして関わってもらっていました。私が抱える課題感や戦略的な思考を深く理解してくれていましたし、彼が入ってくれたらこれほど心強いことはないと感じていました。当時は赤字でしたから、来てくれるだろうかと少し不安に思いながら打診してみたところ、快く引き受けてくれました。