-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

ますます難しさを増す

チーム・コラボレーション

M&A、ITシステムの再構築など、大規模プロジェクトに取り組む際、さまざまな分野の専門家たちを集めて大規模チームをつくることになる。このようなチームは通常、喫緊の課題に対応するためのにわか組織であり、それゆえオンラインでつながれたバーチャル・チームであることが多く、メンバー同士が遠く離れていることも珍しくない。

今日の事業課題には、さまざまな部門や地域にまたがるものが少なくなく、またこの仕事を成し遂げるには多種多様の知識が要求されるため、このようなチームがどうしても必要である。

たとえば、BBCがワールドカップやオリンピックを放映するに当たって、リサーチャーやライター、プロデューサー、カメラマン、技術スタッフなど、ほとんど一面識もない人たちを集めた大型チームを組む。しかも撮影のチャンスは1回きりであり、そのような緊張状態のなかで互いに協力し合わなければならない。

同様に、マリオット・インターナショナルの本社IT部門が、顧客経験価値を向上させるためにITシステムのリニューアルに乗り出せば、各ホテルの支配人、顧客経験の専門家、グローバル・ブランド・マネジャー、各地域の担当責任者など、それぞれ異なる課題とニーズを抱えた人たちの緊密な協力関係が不可欠である。

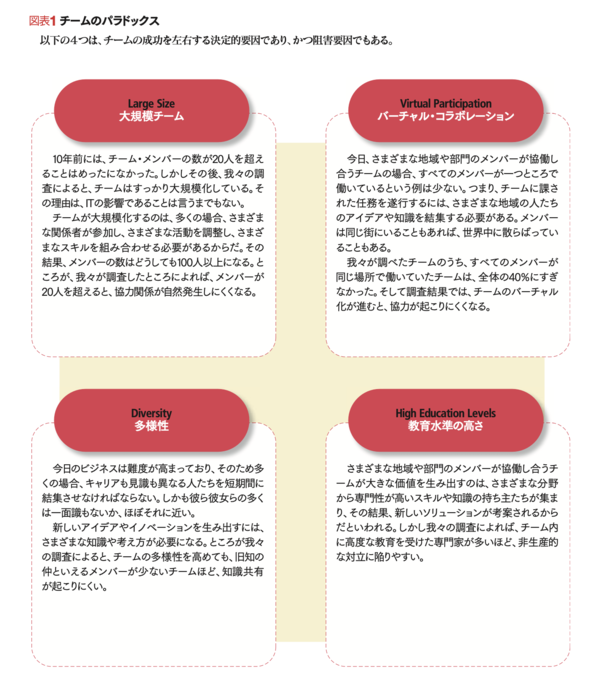

図表1 チームのパラドックス

以下の4つは、チームの成功を左右する決定的要因であり、かつ阻害要因でもある。

【大規模チーム】

10年前には、チーム・メンバーの数が20人を超えることはめったになかった。しかしその後、我々の調査によると、チームはすっかり大規模化している。その理由は、ITの影響であることは言うまでもない。

チームが大規模化するのは、多くの場合、さまざまな関係者が参加し、さまざまな活動を調整し、さまざまなスキルを組み合わせる必要があるからだ。その結果、メンバーの数はどうしても100人以上になる。ところが、我々が調査したところによれば、メンバーが20人を超えると、協力関係が自然発生しにくくなる。

【多様性】

今日のビジネスは難度が高まっており、そのため多くの場合、キャリアも見識も異なる人たちを短期間に結集させなければならない。しかも彼ら彼女らの多くは一面識もないか、ほぼそれに近い。

新しいアイデアやイノベーションを生み出すには、さまざまな知識や考え方が必要になる。ところが我々の調査によると、チームの多様性を高めても、旧知の仲といえるメンバーが少ないチームほど、知識共有が起こりにくい。

【バーチャル・コラボレーション】

今日、さまざまな地域や部門のメンバーが協働し合うチームの場合、すべてのメンバーが一つところで働いているという例は少ない。つまり、チームに課された任務を遂行するには、さまざまな地域の人たちのアイデアや知識を結集する必要がある。メンバーは同じ街にいることもあれば、世界中に散らばっていることもある。

我々が調べたチームのうち、すべてのメンバーが同じ場所で働いていたチームは、全体の40%にすぎなかった。そして調査結果では、チームのバーチャル化が進むと、協力が起こりにくくなる。

【教育水準の高さ】

さまざまな地域や部門のメンバーが協働し合うチームが大きな価値を生み出すのは、さまざまな分野から専門性が高いスキルや知識の持ち主たちが集まり、その結果、新しいソリューションが考案されるからだといわれる。しかし我々の調査によれば、チーム内に高度な教育を受けた専門家が多いほど、非生産的な対立に陥りやすい。

我々は、多国籍企業15社におけるチーム行動について調査し、その結果、興味深いパラドックスを発見した。

現在、一筋縄にはいかないプロジェクトに取り組む際、さまざまな分野から高度な教育を受けた専門家たちを集め、大規模なバーチャル・チームをつくることがもはや常識になりつつある。ところが、そこに見られる4つの特徴、すなわち「大規模チーム」「多様性」「バーチャル・コラボレーション」「教育水準の高さ」は、チームがその任務を遂行するうえで障害にもなりうる。言い換えれば、成功要因が失敗要因でもあるのだ。