所有者のスマホ使用頻度が低下

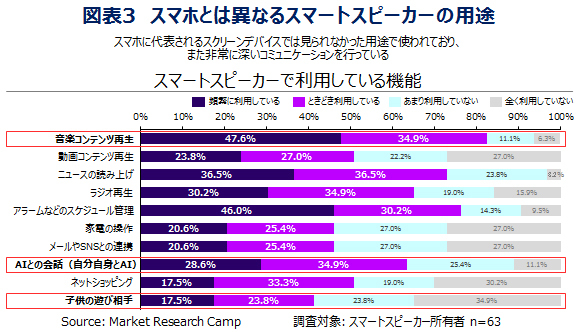

――具体的にはどのように使われているのでしょう?

スマホでは見られなかった使われ方や深いコミュニケーションが特徴です(図表3)。音楽コンテンツの再生をとっても、スマートスピーカーでは「私の好きな曲をかけて」「今の気分に合った曲をかけて」といった抽象度の高い会話がなされています。

AIとの会話を楽しんでいるというのもスマートスピーカーならではの使われ方ですね。利用者がAmazon EchoのAIアシスタント、Alexaへの発話内容を調べたら、上位に「OK、グーグル」というのがあったそうです。アマゾンなのにわざと「グーグル」と話しかけ、反応を楽しんでいるわけですね。そんなふうに会話自体を楽しむという新しい使われ方が見られています。

スマホでテキストを入力するよりも、話すほうが約8倍の情報量を伝えられると言われております。そのため、このような抽象度の高い検索や、多くの入力量を必要とする会話は、スマートスピーカーに適していると言えますね。

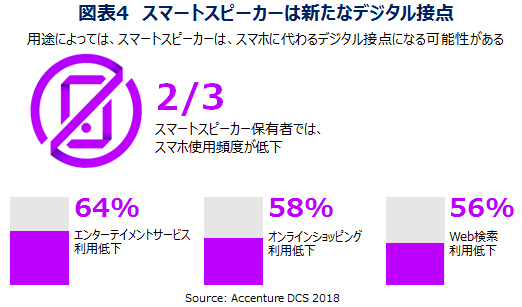

今回の調査で一番興味深かったのは、図表4の所有者のうち3分の2の方は、実生活の中でスマホの利用頻度の低下が見られたという点です。これまでさまざまな消費者調査が行なわれてきましたが、「スマホの使用頻度が減った」という結果は極めてめずらしい傾向だと思います。ただ、すべてがスマートスピーカーに置き換わるとか、スマホが不要になるとは思っていません。それぞれに便利な領域があり、デジタルとの接点がより多面的になっていくと考えています。

パーソナライズ化されたサービスを

消費者は高く評価

またいくつかの調査からは、ユーザーは、スマートスピーカーの「パーソナライズ化されたサービス」を高く評価する傾向があることが報告されております。具体的には、「先週行ったレストランにもう一度行きたいから、予約をとってほしい」というように、自分の状況・意向に応じた対応をしてくれるところに価値を感じているようです。

これまではスマートスピーカーの機能・スペックが注目され、技術の進化により応対の速さ、精度などは大きく発展してきました。今後はユーザーが価値を感じる「パーソナライズ」が、スマートスピーカーを評価する領域として重視されそうです。

――そのようにパーソナルな情報がどんどん蓄積されていくスマートスピーカーでは、サービスを提供する企業の信用も重要になってきますね。

まさにおっしゃる通りです。信頼される企業になるためにやるべきことは2つ。1つは、どんなデータをどのように活用しているかを透明にして顧客に隠さず開示すること。もう1つは、強固なセキュリティを確保することです。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)