-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

カーブボール宣言

私とロブ・ラシュナウアーは2004年、HBR誌に「ハードボール戦略:あくなき勝利の追求[注1]」を発表し、翌2005年『徹底力を呼び覚ませ![注2]』を上梓した。ところが、その内容は正しく伝わらなかったようだ。「ハードボールとは、あくどい手を使うことではないか」という批判さえあった。しかし、そのような指摘は的外れである。

ハードボールとは、つまるところ、ライバルを倒して勝利を手にすることである。競争とは、そもそもそういうものだ。現代のビジネスマンは、そのような荒っぽい戦略を敬遠するが、ハードボール・プレーヤーは、真剣勝負の心構えができている。

もちろん、容赦なく攻撃するハードボールだけが、ライバルを打ちのめす唯一無二の方法ではない。変化球でライバルの目を欺くという手もある。それが「カーブボール戦略」である。その原則は2つある。

相手がミスを犯すように仕向ける、つまりカーブボールを投げて空振りさせる。あるいは、ライバルが妙手を打てないように封じ込める、すなわちボールがさもストライク・ゾーンに入るかに見せかけて見送らせる。

カーブボール戦略の目的は、ハードボール戦略と同じく、ライバルを三振に打ち取り、競争優位を獲得することにほかならない。ハードボール戦略の一つに、「ライバルを欺け」というアプローチがあるが、これはハードボールという真剣勝負に、変化球という狡猾さを組み合わせたものだ。

本稿では、ライバルを欺くカーブボール戦略の具体例について説明したい。また、カーブボール戦略が奏功しそうな業界や業種も提案する。カーブボール戦略のアプローチは数多あり、本稿で紹介するのはその一部にすぎないが、創造的思考と戦略プランニングに役立つこと請け合いである。

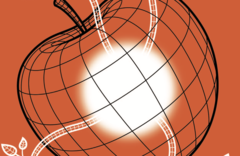

カーブボール戦略は目新しいものではない。抜け目のない企業は、すでにこの手法を用いて競争優位を築いているが、その有効性をわかっていない企業が少なくない。しかしだからこそ、カーブボール戦略は有効といえよう。何しろライバルたちは、自社が標的とされていることさえ気づかないのだから(表「カーブボール戦略」を参照)。

表 カーブボール戦略

ハードボール戦略は、情け容赦のない攻撃を仕掛け、万全の戦略でライバルを打ち負かす。同様に、カーブボール戦略もライバルの裏をかくことで、効率的にライバルを打ち負かすことができる。

【カーブボール戦略の要諦】

ESSENCE 1→ライバルが、ミスを犯すように仕向ける

ストライクのように見せて、ライバルを空振りさせる。

ESSENCE 2→ライバルが、賢明な手段を講じないように封じ込める

ストライクではないように見せて、ライバルに見送らせる。

【4つのアプローチ】

APPROACH 1→収益性の高い市場からライバルを締め出す

低マージン市場へとライバルを追い込む。たとえば、利益率の低い顧客との取引を奪い合うふりをして、わざと負ける。

APPROACH 2→他業界のアプローチを導入する

別の業界で使われているアプローチを採用して、ライバルの意表を突く。たとえば、旧態依然としたリテール金融の世界において、小売業界のハード・セル手法を用いる。

APPROACH 3→成功をカムフラージュする

斬新な手段によって優位性を獲得した後、その成功を覆い隠す。たとえば、サービス部門を通じて製品販売につなげる。

APPROACH 4→KFSを誤解させる

自社の成功について、その核心には触れない説明にライバルが飛びつくように仕向ける。たとえば、積極的な資産活用ではなく、徹底的なコスト削減がカギであると信じ込ませる。

市場シェアの獲得とは、ライバルを打ち負かすことではない。顧客を獲得することである。したたかにして巧妙な戦略を描いても、顧客に評価される製品やサービスを提供できなければ計画倒れに終わる。いずれはライバルも、あなたが投げたカーブボールを見破り、しかるべき対策を講じるだろう。

カーブボール・プレーヤーは、ライバルがKFS(成功のカギ)を必死で探っている間に、顧客ニーズを追跡できる。次の一手、つまりどのような変化球を投げるべきかを考える時間が稼げるというわけだ。

Approach 1|高収益市場からライバルを締め出す

駆け出しの戦略家でも、高収益市場と低収益市場の違いくらいは承知していよう。しからば、低収益市場にライバルを誘い込む方法を考えればよい。たとえば、価格戦略を工夫することで、ライバルには長期的に収益性の低い顧客を追髄させ、そのすきに自分は収益性の高い顧客を取り込むのである。