プロジェクトに不可欠な「2層のプロジェクトマネジメント組織」

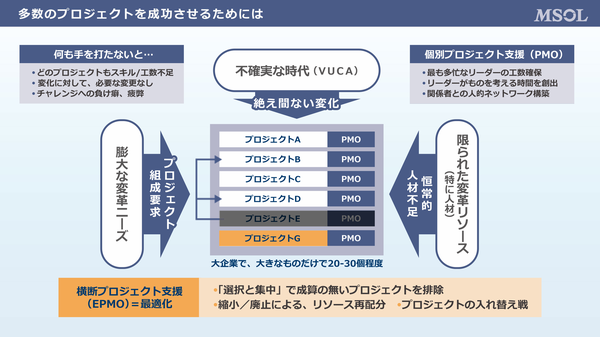

では、この時代に求められるマネジメントとは、どのようなものなのか。その答えを知るためには、まず「プロジェクト組織を取り巻く3要素」を理解しておく必要がある。①膨大な変革ニーズ、②限られた変革リソース(特に人材)、③不確実な時代(VUCA)である。和田氏は、この3要素を満たしていたとしても、日本企業では大きな勘違いが起こると話す。

「新規事業立ち上げの成功率は、一般的に10%程度。M&Aでも8割くらい目標が達成される確率が36%程度、中規模のIT開発プロジェクトの成功率でも30%程度です。(*1)成功率100%どころか、半分にも届きません。『100%成功するのが当たり前』だったオペレーション型の感覚で、完璧を要求するようなマネジメントをしてしまうと、組織は好ましくない方向へと向かってしまうおそれがあります」

その解決策として和田氏が提案するのが、個別のプロジェクトを支援するPMOの設置、そして横断的なプロジェクトを支援するエンタープライズPMO(EPMO)の設置だ。 (注:PMO=project management office、EPMO=enterprise project management office)

組織図にすると、下図のようになる。1つ目の階層が「プロジェクト横断」。経営層の直下にEPMOを置くのが通例である。主なミッションは「プロジェクト全体の最適化」「ROI(投資利益率)最大化」「短期投資と中長期投資のバランス」など。なお下図では経営層をトップとした全社構成が描かれているが、事業部あるいは部門下で組織することも可能であり、その場合は「経営層」の部分が「事業部」「DX部門」などに置き換わる。2層目が「個別プロジェクト」。ここではPMOが担当プロジェクトの成功に特化する。

これらの2階層が機能するとどうなるのか。

「たとえばプロジェクトEで大きな効果が見込まれないのならば早々に撤退し、リソースの足りないプロジェクトBやプロジェクトDにリソースを振り分ける。あるいは、プロジェクトFのアプローチが成功しそうだと判断できるなら、プロジェクトGへの入れ替えを検討する。PMOとEPMOの設置で、このようなマネジメントが可能です。2層のプロジェクトマネジメント組織がうまく機能しリソースの最適配分などがされていけば、個別プロジェクトの成功率が高まるでしょう。そうすると、EPMOとPMOの相乗効果が出てきます」(下図参照)