開発支援の重点5分野はシーズ起点ではなく、ニーズ起点

波江野 私たちは医療機器産業に属する企業、参入を検討している企業のどちらとも接する機会が多いのですが、医薬品系やIT系、化学系など元々の本業が非常に幅広く、ベンチャー企業も多いので、医療機器産業の全体像を把握できているプレーヤーが意外に少ないのが実情です。今回の基本計画を読めば、全体の状況と課題を把握できるという意義はとても大きいと思います。

Takeshi Haeno

デロイト トーマツ コンサルティング

パートナー 執行役員

モニター デロイト ヘルスケア ストラテジー

また、私たちは支援している企業から「(医療機器産業の振興について)政府はどう考えているのか」と聞かれることが多いのですが、第2期基本計画は実現すべきビジョンを示したメッセージ性の強いものになっていますし、SaMDを含めて研究開発や実用化を支援するためにどんな施策を打つのかが具体的に示されています。その点で、民間企業にとって非常に重要な指針になっているといえます。

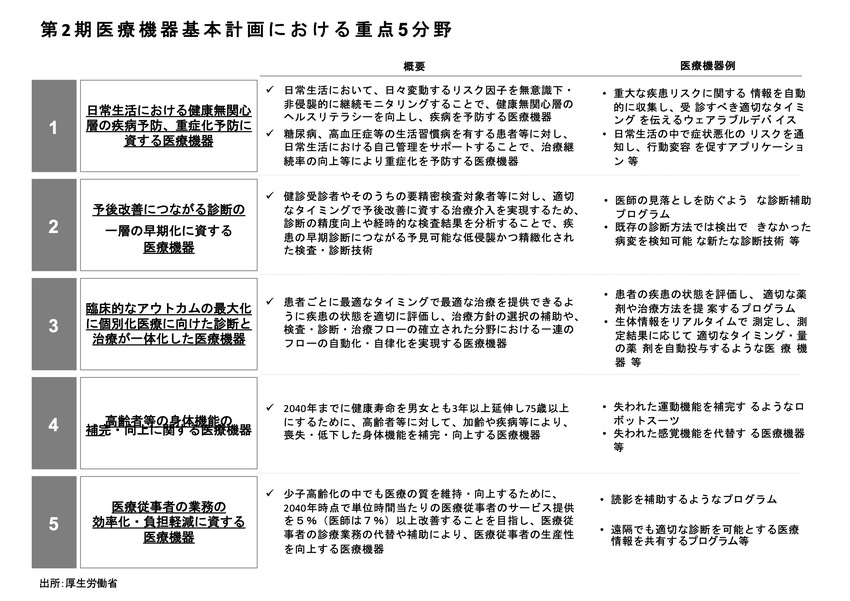

堀岡 研究開発の支援を強化する領域として新たに重点5分野を明示したのも、第2期医療機器基本計画の特徴です。第1期でも、手術支援ロボットシステムや人工組織・人工臓器といった重点領域を示していましたが、各分野の優れた技術シーズ(種)、研究シーズをさらに発展させていく「シーズ起点」の開発支援でした。

それに対して第2期では、患者や医療現場の「ニーズ起点」で重点5分野を決め、具体例も挙げました。重点5分野は、「健康無関心層の疾病予防、重症化予防に資する医療機器」「予後改善につながる診断の一層の早期化に資する医療機器」などですが、いずれの分野でも具体例にSaMDが含まれています。

それから、先ほど廣瀬さんがおっしゃった通り、医療機器の安定供給を柱の一つに加えたのですが、新型コロナのパンデミックでは、人工呼吸器や酸素濃縮装置といった医療機器の需給が逼迫し、国民の健康と安全が脅かされました。そのため、自然災害やパンデミックを含めた有事における安定供給の確保を経済安全保障の枠組みで考えなくてはいけないということで、ゴールの一つに盛り込みました。

その点について廣瀬さんたちと議論する中で気づかされたのは、「安定供給の確保と海外展開はリンクしている」ということでした。どういうことかというと、たとえば韓国はパンデミック時にPCR検査キットを海外へ大量に輸出しました。国内需要を大きく上回る生産能力があるからこそ、それができたわけで、平時から海外展開を積極的に行っていれば、いざという時に国内への安定供給が可能になります。

日本の医療機器の場合、国内市場が大きいだけに事業が国内だけで完結しがちです。しかし、海外市場をどんどん開拓して、供給能力を高めておけば、それが有事には会社の利益だけでなく、公共の利益にもつながる。そういう発想は厚労省にはなく、経産省と議論できたことは大きなメリットでした。

廣瀬 競争力のある製品を海外展開し、ある程度の国際的なシェアを確保して開発費を捻出する。そうした体制を構築しておかないと、医療機器に限らず供給ラインを保つことは難しいと思います。もちろん、すべての部品を国内でまかなうのは現実的ではありませんので、海外から安定調達できる関係を築いておくことも重要です。

いずれにせよ、厚労省と経産省、そして文科省の持っている知見を組み合わせて、うまくシナジーを発揮できたのが、今回の基本計画だったと思います。

植木 省庁の枠組みを超えて緊密に連携することで見えてくる視点や、実現できる施策があるということですね。