サステナビリティ高度化の要求は、脅威ではなくチャンス

水谷 5月に米フロリダ州オーランドで開催した年次イベント「Sapphire 2023」では、より粒度が細かく、正確なCO2排出量を管理するために、CO2を会計データと同じように取り扱う「カーボンアカウンティング」というコンセプトと、それを実現するためのソリューションを発表しました。CO2排出データをサプライチェーン横断で交換できる「SAP Sustainability Data Exchange」は、先ほど述べたSAP Sustainability Footprint Management、排出量算出のためのデータ基盤であり算出結果を業務や経営に活かすための基盤でもある「SAP S/4HANA Cloud」で構成されます。SAP S/4HANA Cloudには、会計における総勘定元帳と同様のコンセプトである「グリーン元帳」が搭載される予定です。

――デロイトとSAPはサステナビリティ領域においてグローバルなアライアンスを組んだそうですが、その背景について教えてください。また、今後どのように協業を進めていくお考えですか。

赤峰 コンサルティングやリスクアドバイザリーなど、これまでも幅広い領域でSAPさんとはコラボレーションしてきました。特にERP(統合基幹システム)の導入を伴うシステム構築、業務プロセス改革、ガバナンス構築などでは数々の実績があります。

たまたまですが、デロイト グローバル前CEOでSAP取締役会副議長のプニート・レンジンが、2024年5月にSAPのチェアパーソン(取締役会議長)に就任することが決まっており、両社の関係はますます深まっていくものと感じています。アライアンスを機に、今後はサステナビリティ領域でも協業をいっそう深めていきます。

よくいわれるように、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とDX(デジタル・トランスフォーメーション)は表裏一体であり、テクノロジーの力なくしてサステナビリティ経営を高度化することはできません。

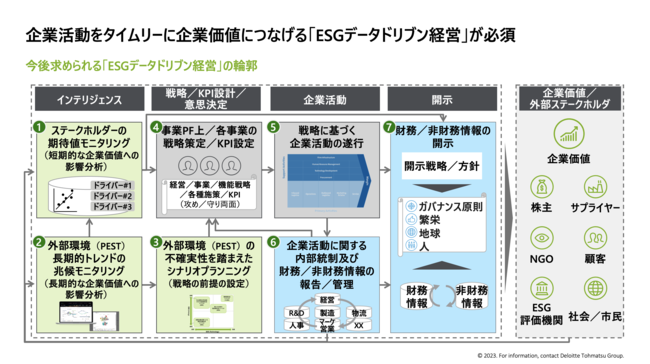

たとえば、ステークホルダーからの評価を得るには、サステナビリティ開示の精度や頻度を上げていく必要があり、サプライチェーンのデータをタイムリーに集計・分析することが求められますが、それはテクノロジーなくしてはなしえません。テクノロジーをどれだけ使いこなせるかが、企業の評価、企業価値の判断につながるわけですから、SAPさんとデロイトが手を組んで支援していくことが、お客様にとって大きな意義を持ちます。

具体的には、サステナビリティ経営を実践するためのガバナンス体制整備、リスクマネジメントの仕組みの構築、業務要件定義、システム実装などで協業を推進していく予定です。

水谷 デロイトさんにはSAPの重要な戦略的パートナーとして長年、世界中の多くの企業や組織におけるSAPソリューションの検討、採用、導入を支援していただいています。今後は、サステナビリティに関するマーケットへの啓蒙と、テクノロジーによる支援の両面で協業を深めていきたいと考えています。

サステナビリティ経営の高度化に取り組むことは、日本企業の競争力を再定義するまたとないチャンスだと私は思います。サイロ化した組織や部分最適になっている業務プロセスとシステム、自前主義のマインドセットといったレガシーな仕組みや文化を引きずったままでは、サステナビリティ経営を高度化することはできません。

これをきっかけに、従来の組織構造や業務プロセス、テクノロジーなど広い意味での経営システムを再定義することが、競争力の強化につながります。そのためのご支援に、デロイトさんと一緒に取り組みたいと思っています。

赤峰 たとえば、サプライチェーン全体のカーボンフットプリントをタイムリーに把握するには、テクノロジーの力を活用すべきです。一例を挙げるなら、POSシステムのようにCO2を排出している各ポイントにセンサーを設置し、リアルタイムでデータを収集することで、開示の頻度や正確性を高め、投資家やステークホルダーの判断に資することができます。そこで、日本企業が持つセンサー技術やすり合わせ技術が活きてきます。そうした日本の強みを活かすことで、サステナビリティ経営を高度化できるだけでなく、その技術やノウハウを他社に提供することにより新たなビジネスチャンスが生まれます。

ですから、サステナビリティに関するステークホルダーからの要求を脅威ととらえず、企業価値向上のチャンスととらえて、前向きに変革にチャレンジしていただきたいと思います。私たちデロイトは、SAPさんとともに全力でサポートします。

*SAPのサステナビリティソリューションについては、こちら。

*デロイト トーマツのSustainability and Climate Initiative(SCI) については、こちら。