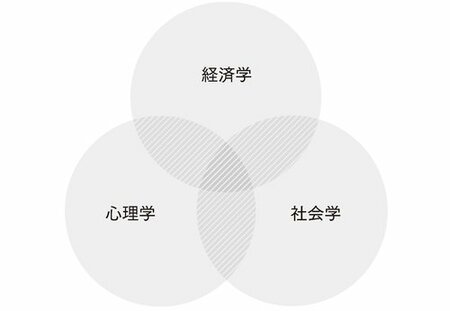

『世界標準の経営理論』を貫く3つのディシプリン、経済学、心理学、社会学

とはいえ経営学そのものは、歴史の浅い学問分野である。よって経営学自体は、人・組織の行動原理に関して、独自の理論基盤を持っていない。しかし、ビジネス・経営とは人や(人から成る)組織が行うものだ。したがって世界標準の経営学では、よりはっきりと「人・組織は本質的にこう考え、こう行動するものである」ということにしっかりとした基盤を持った、3つの「理論ディシプリン」とでも呼べるものを応用しているのだ。それが、経済学、心理学、社会学である。

人は合理的な意思決定をするという仮定に基づく経済学ディシプリン

まず、『世界標準の経営理論』の第1部で紹介するのは、「経済学ディシプリンの経営理論」の数々だ。経済学ディシプリンは、「人は合理的な意思決定をする」という仮定に基づく。もちろん人は常に合理的とは限らないが、他方で「たいていの人は、それなりに合理的」なのも確かだ。経済学は「人はそれなりに合理的」という仮定をもとに、複雑な戦略や組織の行動に対して精緻で整合的な説明を行うディシプリンだ。第1章では、マイケル・ポーターの『競争の戦略』の基礎ともなっている、経済学ディシプリンの「SCP理論」を取り上げる。

第3章で取り扱う有名な「リソース・ベースト・ビュー」も、基礎は経済学にある。第7章で紹介する「取引費用理論」(transaction cost theory)を発展させたオリバー・ウィリアムソンが2009年にノーベル経済学賞を受賞した時は、経営学者の間でも大きな話題となった。

人は合理的な行動を取らないという原理の心理学ディシプリン

次に第2部、第3部で解説するのは、心理学ディシプリンだ。心理学ディシプリンでは、「人は(古典的な経済学が仮定するほどには)合理的な行動を取らない」という原理に基礎を置く。人には非合理な感情もあるし、認知にも限界がある。それらが人の行動や組織のあり方に影響を及ぼす、と考えるのだ。

なかでも、第2部の「マクロ心理学ディシプリンの経営理論」で紹介するのは、1978年にノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモンの研究を基礎とする認知心理学から応用された理論の数々だ。これらの理論は、現代のイノベーション研究や組織学習の研究の発展に、圧倒的な貢献をしている。

そして第3部では、「ミクロ心理学ディシプリンの経営理論」を取り上げる。マクロ心理学が組織を一つの単位としてとらえるのに対し、ミクロ心理学では、個人、チームなど、組織内のより細かい単位の行動メカニズムを分析する。したがってリーダーシップ、感情、モチベーション、意思決定などが主要トピックになる。

そして第4部では、「社会学ディシプリンの経営理論」を紹介する。日本では知られていないが、海外では社会学の科学的な発展が、急速な勢いで進んでいる。近年は、世界最高峰の総合科学誌である『サイエンス』に社会学ベースの論文が載るほどだ。その知見が、経営学に応用されているのである。会社や組織は一つの「社会」だからだ。

社会的な関係性に関心を持つ社会学ディシプリン

社会学ディシプリンは、人と人の間(あるいは組織と組織の間)の「社会的な関係性」に関心を持つ。社会学が現代の経営理論に与えた影響はとても大きい。これまでに「『弱いつながりの強さ』理論(第25章)」「ストラクチャル・ホール理論」(第26章)、「社会学ベースの制度理論」(第28章)などを用いた研究が、主要学術誌で数多く発表されている。SNSの台頭もあり、現代は世界中でつながりが加速している。社会学ディシプリン理論の有用性が、今後もますます高まっていくことは間違いない。

『世界標準の経営理論』本書ではさらに、第5部「ビジネス現象と理論のマトリックス」編を設けた。第1部から第4部までは徹底して理論にこだわるが、他方で、多くのビジネスパーソンの問題意識が「ビジネス現象」から始まるのも事実だ。実は、現象と理論の間には相性のいいものと、そうでないものがある。そこで第5部では、現象と理論の交差点(マトリックス)を提示し、相性のいい現象と理論の関係を紹介している。戦略、イノベーション、M&A、人事、グローバル経営、ガバナンスなどの「現象」から入りたい方は、まず第5部から読み始めるのもいいだろう。

いずれにせよこれらの理由で、本書は世界でも稀に見る内容・構成となった。皆さんそれぞれが、それぞれの使い方をしていただきたい。学生の皆さんは経営学の知識を体系的に得るための教科書として、研究者はガイダンスとして、そしてビジネスパーソンにとっては、whyに説明を与え、それを軸として思考を深め、広げ、行動につなげていただきたい。

筆者はなぜ本書の執筆が可能なのか

最後に、皆さんも興味があるであろう疑問に答えよう。なぜ、このような本がこれまで存在しなかったのだろうか。

実は、答えは簡単だ。優れた学術成果を上げるため、経営学者は一つのディシプリンに徹底的に精通する必要があるからだ。例えば、経済学ディシプリンに精通しているマイケル・ポーターが、認知心理学をもとに研究したという話は聞かない。「知識創造理論」(第15章)で世界的に高名な野中郁次郎(※1)は、当初はカリフォルニア大学バークレー校で認知心理学を勉強していた。その野中が経済学ディシプリンの論文を書いたことも、当然ない。

当たり前だが、一人の学者がその研究キャリアを成功させていくには、特定のディシプリンにこだわり続ける必要がある。だからこそ、経営理論家として大成するのである。逆に言えばこういった方々だからこそ、3つのディシプリンにまたがった体系的な教科書を書くのは、むしろ難しいのだ。

では逆に、ポーターや野中より学者としてはるかに未熟な筆者が、なぜ3つのディシプリンにまたがった本書が書けるのか。それは、第1に筆者の「たまたま偶然のキャリア」による。筆者は、日本の大学・大学院では経済学を勉強していた。経済学ディシプリンにはそれなりの肌感覚を持っている。早稲田大学ビジネススクールで、現在担当している科目の一つも経済学だ。

そしてその後、筆者は「経営学」博士を取るために米ピッツバーグ大学に進学したのだが、そこは社会学ディシプリンに非常に強いところだったのだ。実際、筆者が同校の指導教官と最初に書いた論文は、社会学ディシプリンのエンベデッドネス理論(第24章)を応用したものだ。

経営学の研究者として成功するには最悪のパターン

さらに、筆者の学んだピッツバーグ大学は、徒歩5分の距離に名門のカーネギーメロン大学がある。両校は単位交換をしており、筆者はそこでもPh.D.(博士)の授業を受講した。そしてカーネギーメロン大学はハーバート・サイモンが在籍していたくらいで、認知心理学の総本山のようなところだったのだ。このように、筆者はたまたまの偶然で、3つのディシプリンを学んできたのである。このようなキャリア背景に加え、筆者の節操のない性格がそれを加速させ、たまたま3つのディシプリンを広く知っているだけなのだ。これは経営学者の中でも、なかなか稀有なパターンのはずだ。

ちなみに、これは経営学の研究者として成功するには、最悪のパターンだ。学者として成功するには、一つのディシプリンに特化する方がはるかに効果的だからだ。ポーターも、野中も同じ理論ディシプリンにこだわり続けたからこそ、いまの名声がある。筆者は「経営学者としては最悪のパターン」だからこそ、初めて「3つのディシプリンにまたがって体系的に経営理論を紹介できる」ということなのだ。これが筆者にとって幸運なのか不幸なのかは、まだわからない。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

ビジネスパーソンに「世界標準の経営理論」が必要な理由

優れた経営者が「人間とは何か」を問う理由

漫画『キングダム』は経営者の必読書、秦の始皇帝は理想的なリーダーだ

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 本書に登場する経営学関連の学者については、一部で敬称・肩書を表記しているが、原則として本書を通じて省略している。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)