-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前回の記事:経営理論とフレームワークの違いを明確に理解し、実務に活かそう(連載第4回)

MBAの教科書は混乱している

多くのMBAの教科書は、フレームワークと理論(の浅い解説)がごちゃ混ぜになっている。

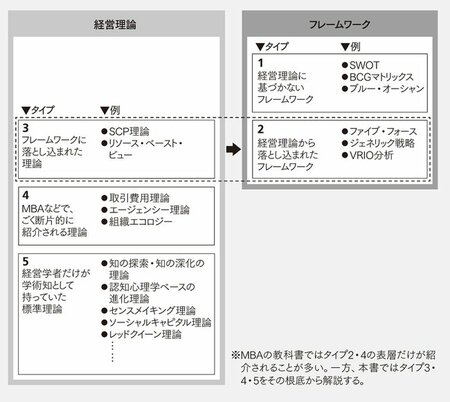

図表1をご覧いただきたい。先の議論を踏まえると、理論とフレームワークは、以下の5つのタイプに分けられる。

図表1

タイプ1

まず、「経営理論とは関連のないフレームワーク」がある。SWOTやBCGマトリックスが代表例だ。これらはコンサルタント等が、その実務経験を通じて生み出したものが大部分だ。これらの多くは分類・整理をしているだけなので、whyには応えない。

タイプ2

「経営理論から落とし込まれたフレームワーク」である。SCP理論から落とし込まれたファイブ・フォースやジェネリック戦略がその代表例だ。このタイプの問題は、フレームワークだけ提示されても、背景の理論がないと「なぜそう言えるのか」のwhyの納得感が弱いことだ。

タイプ3

タイプ2との対応で、「フレームワークのもとになっている経営理論」がある。SCPがその代表であり、RBVやリアル・オプション理論なども一部フレームワーク化が試みられている。これらを知ればwhyがわかるので、タイプ2のフレームワークの意義も理解できる。しかし問題は、必ずしもMBAの教科書ではタイプ3に説明が割かれないことだ。加えて、先にも述べたように、そもそもフレームワークまで落とし込まれた理論の数は著しく少ない。

タイプ4

実は、フレームワークに落とし込まれていないが、MBAの教科書で断片的に、一部の経営理論が紹介されることもある。例えば「取引費用理論」は垂直統合戦略を説明する時に重要な理論であり、MBAの教科書で紹介されることもある。これらはwhyに応えるものだ。ただし問題は、本文で述べたように多くの教科書は「現象ドリブン」なので、理論の説明は非常に浅くなりがちなことだ。したがって理論への納得感がないままになる。

タイプ5

そして実は、経営学者の間では「学術的に確立された理論」とされているにもかかわらず、フレームワークに落とし込まれず、MBAの教科書やビジネス本で紹介されることのないままの理論が、この世にとても多く存在するのだ。これらはwhyに応えるが、ビジネスパーソンの目に触れることがこれまでほぼなかった(本書では、その主要なものをほぼすべて紹介する)。

このうち一般のビジネス本で紹介されるのは、タイプ1がほとんどだろう。しかし、これは経営学の対象範囲ではない。加えて厄介なのは、MBAで使われる経営学(例えば経営戦略論)の教科書では、タイプ2とタイプ4だけを中心に、しかも両方を混在して紹介していることだ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)