センスメイキングは変化の時代の意思決定を左右する

センスメイキングをミクロ心理学編の最後に取り上げる理由は2つある。第1に、先にも述べたように、センスメイキングこそが、今後の日本のビジネスにおいて決定的に重要と筆者が考えるからだ。後で述べるように、センスメイキングは「見通しの難しい、変化の激しい世界で、組織がどのように柔軟に意思決定し、新しいものを生み出していけるか」に多大な示唆を与える。第2に、したがってセンスメイキングは、心理学編で紹介してきた「イノベーション」「組織学習」「ダイナミック・ケイパビリティ」「組織の知識創造理論」「リーダーシップ」「意思決定」といった様々なテーマに、違った角度から光を当てるからだ。だからこそセンスメイキングは、これら他理論と補完的ともいえる。

一方で、ワイクの理論は極めて抽象的で、深く、哲学の背景理解も必要であり、ビジネスパーソンが理解するのは容易でないのも事実だ。筆者は、その前提となる哲学的視点を押さえることが、同理論の理解に重要と考える。実は、欧米で経営理論を専門とする学者は、それぞれの持つ科学哲学の立場を前提に理論を構築することも多い。本書は哲学を語ることが目的ではないので、その触りだけを紹介しておこう。

哲学的背景:現実は一つか

いま、皆さんは本書『世界標準の経営理論』を手にされている。皆さんにとって、それは確かなことのはずだ。しかし、皆さんの隣にいる人が同じように手にして見ている『世界標準の経営理論』は、皆さんが見ているものと完全に同じなのだろうか。

「何を馬鹿なことを言っているのだ、同じ本を見ているのだから、同じに決まっているではないか」と思うかもしれない。しかし、「皆さんが手に持っている『世界標準の経営理論』とまったく同じものが、横の人にも見えている」という保証は、どこにあるのだろうか。横にいる人がどのように認識しているかは、その人にしかわからない。我々は一人ひとり違う人間であり、その認識のフィルターを通じてしか、物事が見えないからだ。

別の例で考えよう。前章の第22章では「感情の理論」を紹介し、これからはいかに感情のメカニズムの理解が重要となるかについて、筆者なりの見解も述べた。この筆者の主張を、皆さん一人ひとりはまったく同様に受け止めるだろうか。例えば、受け止め方は「それまでにどの章を読んできたか」「読む時の気分」などで、変わるかもしれない。筆者自身に「この章はこう読んでもらいたい」という意図があったとしても、読み手の行動(=読み方)次第で、受け止められ方は多様になる。

図表1

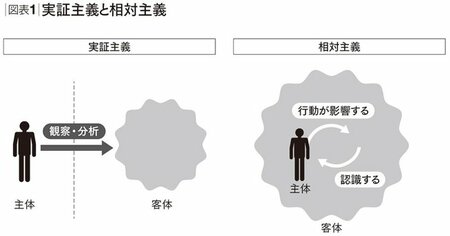

図表1は、この議論を図示したものだ。図表の左側は、「この世には絶対的な真実・真理がある」とする立場だ。「第22章で主張されることは、誰にとっても同じ」ということである。この場合、主体(自分)と客体(周辺の環境)は分離しており、主体は客体を正確に観察・分析することで、その真実・真理を知り、それを他者と共有できる。

実証主義と相対主義の違い

これは「科学性とは何か」を考える上でも、重要になる。図表左の立場を踏まえれば、「客観的に、正確に分析した実証結果は、誰にでも共有できる普遍的な真理・真実である」となるからだ。この立場を、科学哲学では実証主義(positivism)と呼ぶ。一般に「万物には共有の真理がある」と考える自然科学は、実証主義に近い立場を取る。自然科学のアプローチを取り込もうとする近代経済学も、実証主義に近い。

一方、図表の右側は逆の立場である。こちらは「物の見方・認識は、主体と客体の相互依存関係の上で成立する」という立場を取る。主体は客体と切り離せず、むしろ周囲の客体すべてに囲まれた一部といえる。主体と周囲の客体は互いに働きかけ合い、依存し合う。結果、人は、その認識上のフィルター(哲学ではコンテクストという)を通じてしか、物事を認識できない。

誰もが固有のフィルターを持つのであれば、複数の人が「絶対的な唯一のもの」を共有することは難しい。先の例なら、「第22章の主旨は、読む人の見方、認識、気分、立場などによって異なって受け取られる」ということだ。これを認識論的相対主義(relativism)と呼ぶ。

両者の違いは、組織論にも応用できる。この場合、組織の一員である皆さんが主体で、市場環境、ライバル企業の動向、顧客動向、取引先、投資家、他の従業員、同僚など、皆さんを取り巻くビジネス環境すべてが、客体になる。

ここで一つの立場は、自身(主体)とビジネス環境(客体)を切り離し、「自分がいま直面しているビジネス環境は、周囲の誰にも同じように見える。したがって、事業環境を正確に分析すれば、普遍的な真実・真理が得られる」とするものだ。つまり実証主義である。この場合、組織・経営者に重要なのは事象を正確に観察して、精緻に分析することだ。

一方で相対主義的の立場を取るなら、そこには誰もが共有する「絶対的なビジネス環境の真理」はない。さらに、主体は客体(環境)の一部と考えるから、皆さん自身が行動して環境へ働きかければ、環境認識も変化していく。

筆者は、実証主義と相対主義のどちらが正しいかを議論したいのではない。両者のどちらの立場を取るかで、根源的な物事の見方(=哲学的な立ち位置)が異なることを理解いただきたいのだ。そして本章で取り上げるセンスメイキングは、認識論的相対主義に近い立場を取る(※5) 。この前提を踏まえながら、次回はセンスメイキングの解説に入っていこう。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

センスメイキング理論

感情の理論

社長が自らやらないと組織文化の変革は失敗する

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※5 より正確には、ワイクのセンスメイキング認識論的相対主義と関連する「社会構成主義」にルーツを持つとされる。社会構成主義では、現実の社会に存在する事実・実態とは、人々の認知の中でつくり上げられたものであり、それを離れては存在しないと考える。社会現象とは天から与えられるものではなく、人の認識・解釈プロセスを通じて創造され、制度化され、慣習化していく、ととらえる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)