優れた陶芸家はまず泥をこねる

経営学では、戦略転換、新規事業、イノベーションなどにおけるセンスメイキングの役割が注目されている。例えばセンスメイキングに基づく事業計画の視点を提示して、後の戦略論に大きな影響を与えたのが、高名なマギル大学のヘンリー・ミンツバーグである。なかでも彼が1987年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に発表した“Strategy Crafting”という論文は、極めて有名だ(※1)。

この論文でミンツバーグは、「優れた陶芸家は、最初は何をつくりたいのか自分でもわからず、まずは泥をこね、ろくろを回し、次第に自分でつくりたいものがわかってくる」ことを引き合いに出し、「新規事業の計画も同じで、まず初めはとにかく行動し、やがて次第に大まかな方向性が見えてきて、さらに形になっていく」と主張した。まさに、センスメイキングそのものだ(実際、ミンツバーグは、ワイクに大きく影響を受けている)。

そして、この考えは「事前に(ファイブ・フォース分析のような)精緻な環境分析をする」ことを推奨する、マイケル・ポーターのSCPの対極にある。SCP理論については第1・2章で紹介したが、同理論は経済学に基づいている。経済学(経済学者)の立場は、哲学的には実証主義に近い。

ホンダが1960年代に米国で成功した背景にあるセンスメイキング

実際、第4章では、SCPをミンツバーグが手厳しく批判していることも述べた。その際に彼が引き合いに出したのは、本田技研工業(ホンダ)が1960年代に米国のオートバイ市場に進出して、大成功した事例である。

第11章で述べたが、スタンフォード大学のリチャード・パスカルがこのホンダ幹部に、当時の状況を聞いてみると、「実際には当時、米国で何かとりあえずやってみようという以外に、特に戦略はありませんでした」という答えが返ってきたのだ。ホンダ幹部は、当初は米国人が好む大型バイクで市場を開拓することを狙っていた。しかし当時の同社の大型バイクは、長距離走行する米国人の使用に耐え切れず、故障が続出した。一方、現地で活動を始めた同社の社員は、小型バイクを走らせる米国人もいるのを見つけた。そこで事後的に小型バイクを出したところ、大ヒットとなったのである。

ホンダ幹部は、まずはとにかく米国に出たことで、米国のバイク市場という環境にイナクトメントしたことになる。そして、現地で「ホンダの場合、壊れやすい大型バイクよりも、機能性に優れた小型バイクの方が売れる」というストーリーをつくり上げ、それを取引先・顧客など、周囲にセンスメイキングさせることで、結果的に成功したのだ。

まず行動し、ストーリーが生まれ、納得しながら前進する

まずは、行動なのである。行動をして試行錯誤を重ね、もがいていく間に、やがて納得できるストーリーが出てくる。そしてそのストーリーに腹落ちしながら、さらに前進するのだ。

では最後に、センスメイキング理論のもう一つの重要な示唆を紹介しよう。先のアルプスの雪山の例に戻っていただきたい。この例のポイントは、本来はアルプスの山にいるのに、ピレネーの地図をアルプスの地図と思い込むことで、彼らが「これで助かる」というセンスメイクをして、そして実際に助かったことだった。しかし、そもそもこれを客観的に見れば、ピレネーの地図でアルプスが下りられるはずがない。客観的に見れば見るほど、これは現実には起きえないことだ。

しかし彼らは、(アルプスの地図と思い込むことで)「これで山を降りられる」というセンスメイキングを得て、実際に下り切ってしまった。すなわち、冷静で客観的だったら不可能だったことを、「思い込む」ことで実現してしまったのだ。

このように、「大まかな意思・方向性を持ち、それを信じて進むことで、客観的に見れば起きえないはずのことを起こす力が、人にはある」、というのがセンスメイキングのもう一つの大きな命題である。これを、セルフ・フルフィリング(self-fulfilling:自己成就)という。

セルフ・フルフィリング:未来は本当に生み出せる

実は、セルフ・フルフィリングは現実の「認知バイアス」の一つとして、すでに多くの研究がある。認知バイアスは第20章で解説したが、そこでセルフ・フルフィリングについてはあえて紹介しなかった。

有名なところでは、「1970年代の石油ショックによる日本のトイレットペーパー不足は、セルフ・フルフィリングで説明できる」という主張がある。実は当時の日本には、トイレットペーパーの在庫は十分にあったといわれる。誰もが普通に使っている分には、トイレットペーパーが不足することはなかったのだ。しかし「石油価格が上昇すると、トイレットペーパーがなくなる」と当時の日本人の多くが思い込んだために、多くの人が買い占めに行き、本当にトイレットペーパーがなくなったのである。みなが冷静であれば起きえなかったことが、信じ込むことで本当に起きてしまったのだ(銀行の取り付け騒ぎなども、このメカニズムで説明できる)。

これは社会現象の例だが、ビジネスにこれを置き換えれば、「優れた経営者・リーダーは、組織・周囲のステークホルダーのセンスメイキングを高めれば、周囲を巻き込んで、客観的に見れば起きえないような事態を、社会現象として起こせる」ということだ。まさに、「未来をつくり出す」のである。

孫正義氏は未来を生み出せる代表的な経営者

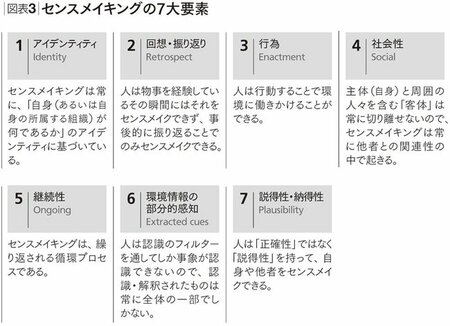

そのために必要なのは、多義的な世界で、未来へのストーリーを語り、周囲をセンスメイクさせ、足並みを揃え、環境に働きかけて、まずは行動する(イナクトメントする)ことだ。これこそが、さらに多義的になるこれからの世界で、リーダーに求められることなのだ(図表3を参照)。

図表3

この条件を満たす日本のビジネスリーダーの代表格は、やはり孫正義氏ではないだろうか。実際、孫氏がこれまでに成し遂げてきたことは、客観的に見れば不可能の連続だったともいえる。

できたてのスタートアップ企業だった米ヤフーに115億円も出資すると同時にヤフー・ジャパンを立ち上げ成功させる。その後も、1994年のソフトバンク上場後にはコムデックスやジフデービスといった企業の買収に3000億円以上を投じ、Yahoo!BBの普及、ボーダフォン日本法人の買収など、傍から見ると「極めて難しい」と思われたことを次々と成し遂げてきた。現在は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドで、世界中のスタートアップ企業に巨額の投資をし続けている。

そして同時に、孫氏は未来を魅力的なストーリーで語る経営者である。例えば2016年に英アーム社を大型買収した直後のインタビューで、同氏は人工知能について以下のように語る(※2)。

超知性が人間の英知を超えていくということに、多くの人は恐れを抱くと思うんですけれども、僕はそれは人間の幸せと「ハーモナイズ」できると、そう思っているんですよ。(中略)超知性は、人類の不幸な部分を減らすことができるわけです。僕はそういう社会が来ることを望んでいるし、それは誰かが止めることができるものでもなくて、自然とそうなっていく。

人工知能はまだこれから発展する技術であり、その影響の解釈は極めて多義的だ。「人工知能は人類の発展に寄与する」という見方もあるが、「人工知能は人から職を奪う」という主張も強い。一方、孫氏は「僕はそれは人間の幸せと『ハーモナイズ』できると、そう思っているんですよ」「僕はそういう社会が来ることを望んでいる」という、極めて主観的なストーリー・信念を強く語る。そこに正確性は必要ない。主観的だからこそストーリーがあり、だからこそ多くの人をセンスメイクして、彼らの足並みを揃え、巻き込めるのである。

孫氏にしても永守氏にしても、イーロン・マスク氏にしても、いま「未来をつくっている」経営者たちが、ストーリーで物事を語るのは偶然ではない。未来を生み出すためには、ストーリーで周囲をセンスメイクさせることが必要なのだ。そうすれば、事前には「ありえない」と思われていたことが、事後的には「ありえる」のである。未来はつくり出せるのだ。

これは妄言でも、精神論でもない。カール・ワイクという既に齢80歳を超える希代の組織心理学者が長い間訴え続けてきたことであり、いま多くの経営学者が支持する、世界標準の経営理論なのである。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

センスメイキング理論

日本企業が「脱炭素」に取り組まざるを得ない理由

日本企業がDXで失敗するのは何故か

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 邦訳「戦略クラフティング」DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー2007年2月号。

※2 『日経ビジネス』2016年8月8・15日号。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)