組織学習の循環プロセス

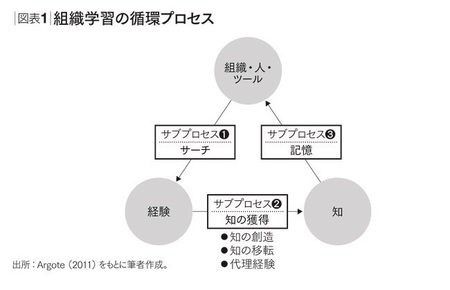

図表1は、先のアルゴーティの2011年論文に掲載されている図を、筆者が簡略化・修正したものだ。同論文でのこの図表のタイトルは、まさに“A Theore-tical Framework for Analyzing Organizational Learning”(組織学習を分析するための理論的枠組み)である。現代経営学における、組織学習の大きな骨組みをまとめた図といえる(※3)。

図表1

この図は全体を読み解く上で重要なので、ぜひ確認いただきたい。図にあるように、経営学では組織学習を一連の循環プロセスとしてとらえる。この循環プロセスは、「組織・人・ツール」「経験」「知」という3つの要素で構成され(※4,※5)、各要素をつなぐ3つのサブプロセスに分解できる。サブプロセスは、以下のようなものだ。

サブプロセス(1)組織・人・ツール→経験

組織・人は何らかの意図を持って行動する。行動した結果、「経験」するのだ。

前章で紹介した「サーチ」や、本章で解説する「知の探索」は、サブプロセス(1)に当てはまる。認知心理学ディシプリンは、組織・人の「限定された合理性」を前提とする。組織は限られた認知を広げる経験をするために、サーチや知の探索を行う。

サブプロセス(2)経験→知

組織はその経験を通じて、新たな知を獲得する。知の獲得には大きく3つのルートがある。

・知の創造(knowledge creation)

組織は、経験を通じて新しく知を生み出す。例えば、経験で得た知と、自身がすでに持っている既存知を組み合わせ、新しい知を生み出す。これが、後で紹介するジョセフ・シュンペーターの新結合(new combination)である。加えて、その知の創造のダイナミックなプロセスを精緻に描いたのが、一橋大学名誉教授・野中郁次郎のSECIモデルである。SECIモデルは、本書第15章で詳しく解説する。

・知の移転(knowledge transfer)

人・組織はみずから知を生み出さなくとも、外部から知を手に入れることができる。例えば、技術提携という「経験」を通じて、他企業の技術が自社に移転されるのがその一例だ。海外に進出した企業が、現地の合弁パートナーとのビジネス経験を通じて、現地の顧客・商慣習の情報や、政府へのアクセス情報を手に入れるのも知の移転だ。

・代理経験(vicarious learning)

新しい知の獲得は、組織自身の経験だけから得られるとは限らない。例えば同業他社など、「他者の経験」を観察することから学ぶこともできる。いわゆる「人の振り見て我が振り直せ」である。これは、他者が(自身に代わって)経験をしてくれているという意味で、「代理経験」と呼ばれる。

サブプロセス(3) 知→主体

サブプロセス(3)を総称して、組織の記憶(organizational memory)と呼ぶ。新しく生み出された知は、何らかの形で組織に記憶されなければならない。記憶されなければ学習したことにはならず、前進はないからだ。この組織の記憶プロセスは、さらに2つに分解されて議論されることが多い。それは知の保存(retention)と知の引き出し(retrieval)だ。

保存とはその名の通り、組織に知を保存させることだ。これも様々な手段がある。知はもちろん組織メンバーの頭脳に保存されるし、あるいは書面、様々なITツール、製品・サービスそのものなどにも保存される。加えて、経営学で特に重視されるのが、本書第16章で解説する「認知心理学ベースの進化理論」である。一方で記憶された知は、必要に応じて引き出される必要がある。このメカニズムを描くのが、本書第14章で解説するトランザクティブ・メモリー・システムなどになる。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

知の探索・知の深化の理論

最悪の社長後継者は「経営企画室長・秘書室長」である

成功する起業家のタイプ「発見型」と「創造型」有望なのはどちらか

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 March, J. G. 1991. “Exploration and Exploitation in Organizational Learning,”Organization science, Vol.2, pp.71-81.

※2 Argote,L. & Miron-Spektor,E. 2011.“Organizational Learning: From Experience to Knowledge,” Organization Science, Vol22, pp.1123-1137.

※3 組織学習を一連のプロセスとして論じて、経営学者に頻繁に引用されるのは、テキサス大学オースティン校のジョージ・フーバーが1991年に発表したHuber,G.P. 1991. “Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures,” Organization Science, Vol.2, pp.88-115.である。アルゴーティの組織学習の循環プロセスの方がより包括的なのでここではこちらを紹介したが、関心のある方はフーバーの論文も併せて参照していただきたい。

※4 ツールとは、ビジネスで使う様々な「道具」のこと。コンピュータや、ITシステム、ノート、工場の設備などは、すべてツールである。例えばITシステムには様々な知が詰められ、また企業が学習することでアップデートされるので、そういう意味では重要な組織学習上のツールになりうる。

※5 実際のアルゴーティの論文では、それぞれ “active context, members, tools,” “task performance experience,” “knowledge”と表現されている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)