「日本の大企業型」の知の探索とは

ここまで述べたCVC投資は、欧米ですでに普及している形態だ。それに対して、言わば「日本型」とでもいえる、日本独自の知の探索の動きも出てきている。

牽引役になっているのは、WiLというベンチャーキャピタル企業だ。2013年までシリコンバレーのベンチャーキャピタルDCMでパートナーを務めていた伊佐山元氏が中心となって立ち上げた企業で、2014年初頭にソニー、日産自動車、全日本空輸(ANA)などから合わせて約300億円を資金調達して、話題になった。現在、資金規模としては国内最大級のベンチャーキャピタルに成長している。

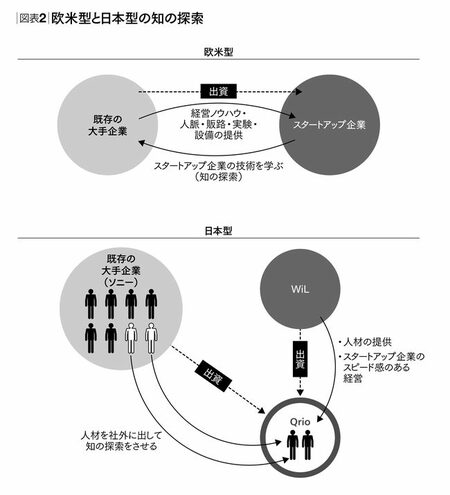

筆者はWiLの活動に注目している。図表2を見ていただきたい。先ほどまで説明した従来型のCVCは「大手事業会社が潜在的な技術・事業機会を探すために、スタートアップ企業に出資して連携する」ものだった。外部に新たな知を求めるための知の探索である。

図表2

一方でWiLと伊佐山氏の仮説は、「欧米企業と日本企業では、目指すべき知の探索のベクトルが真逆であるべき」というものなのだ。日本企業がイノベーションを起こすには知の探索が必要、というところまでは同じなのだが、「その源泉となる『知』は、すでに日本の大企業の中で活用されないまま、埋もれている人材にある」という仮説なのである。したがって、日本企業がイノベーションを起こすには、この大企業内部の人材・技術者を一度社外へ出して、「彼らに直接知の探索をさせるべき」という主張なのだ。

日本の大企業の新たな「知」は、企業内に埋もれている人材にある

実際、WiLがいま試みていることは「大企業にいる人材を外に出す仕掛けづくり」だ。例えば同社は、ソニーとQrioという合弁会社をつくり(WiLが60%を出資)、そこにソニーの若手のエンジニアなどを移籍させ、彼らに知の探索をさせている。

ソニーに就職できるエンジニアはそもそも優秀なのだから、彼らに社外に出て知の探索をさせ、他方でWiLが持つスタートアップ業界のスピード感・ネットワークをつなぎ合わせて、知の探索を加速させる狙いなのだ。同様に、WiLが経済産業省と進める「始動プログラム」では、大企業の若手を中心にシリコンバレーへ送り込み、彼らに知の探索を促している。

WiLの試みは始まったばかりで、日本全体にどう広がるかはわからない。しかし、この日本型の知の探索が、やがてイノベーションを活性化させる一手となる可能性は十分にある。実際、似たような動きは他にも出てきている。例えば原田未来氏が率いるローンディールは、日本の大企業の若手タレントを、国内のスタートアップ企業に「レンタル移籍」させる仕掛けをつくって注目されている。小沼大地氏が率いるNPO法人クロスフィールズは、大企業の若手人材を、タイやインドネシアなどの新興市場に送って社会問題を解決させるプログラムを行っている。2019年時点で、クロスフィールズのプログラムを使って人材を新興市場に送り出した大企業は、約40社にのぼる。

このように日本の大企業から人材を外に出す動きが同時多発的に起きているのは、決して偶然ではない。大企業人材の「知の探索」を企業側が求めているから、と解釈できるのだ。なお、これらの論点は、第25章「弱いつながりの強さ理論」や第26章の「ストラクチャル・ホール理論」で解説される社会学ディシプリンの理論とも、親和性が高い。関心のある方は、そちらもお読みいただきたい。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

知の探索・知の深化の理論

「弱いつながりの強さ」理論

ストラクチャル・ホール理論

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 例えば、Lavie, D. et al., 2010. “Exploration and Exploitation Within and Across Organizations,” Academy of Management Annals, Vol.4, pp109-155. を参照。他にもトロント大学のティム・ロウリーとカーネギーメロン大学のデビッド・クラッカードらが2000年に『ストラテジック・マネジメント・ジャーナル』に発表した研究(Rowley, T. et al., 2000. “Redundant Governance Structures: An Analysis of Structural and Relational Embeddedness in the Steel and Semiconductor Industries,” Strategic Management Journal, Vol.21, pp.369-386)では、世界の半導体産業、鉄鋼産業の主要98社のデータを使った統計解析を行っている。結果、半導体のように技術変化が速い業界ではライセンシングなど「知の探索型」のアライアンスを使う企業の方が事後的な収益率が高まり、他方で鉄鋼のようにより技術変化が相対的に緩やかな業界では合弁など「知の深化型」のアライアンスを使う企業の方が、収益率が高まる傾向を明らかにしている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)