-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前回の記事:ファイブ・フォースを用いて、自社の競争環境を分析せよ(連載第16回)

「戦略グループ」と「ジェネリック戦略」

前回、マイケル・ポーターのSCPフレームワーク(1)「ファイブ・フォース」を解説した。今回は引き続きSCPフレームワークを構成する「戦略グループ」「ジェネリック戦略」について解説していく。

SCPフレームワーク(2):戦略グループ

戦略グループ(strategic group)は、前章のケイブス=ポーターの「企業グループ」そのものである。すなわち自社と同業他社を、製品セグメント構造などをもとにグループ化することだ。

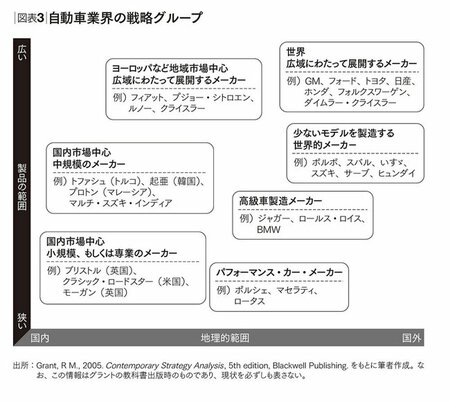

図表3は、ロバート・グラントのMBAの教科書 Contemporary Strategy Analysis に載っている自動車業界の例だ。グループ化により、「どの企業が自社にとって直接のライバルか」「どのグループが優位か(移動障壁が高いか)」などを分析していくのだ。

SCPフレームワーク(3):ジェネリック戦略

ジェネリック戦略(generic strategy)は、自社が業界内で取っている「ポジショニング」を検討するフレームワークだ。ジェネリックは「包括的な」という意味である。もちろん実際の戦略分析はもっと細かい次元で行われるが、しかし大別すれば、それらは「コスト主導戦略」(cost leadership strategy)と「差別化戦略」(differentiation strategy)に分類できる。突き詰めればこの2種類の包括的な分類でとらえられるので、ジェネリック戦略と呼ばれる。前者はその名の通りコスト優位性を追求して、低価格品を提供して市場シェア拡大を図ったり、利益率を高めたりする戦略だ。後者は、他社と異なる製品・サービスの提供を追求する戦略である。これに加えて「幅広い顧客を対象」と「ニッチな顧客層を対象」という軸を入れることもある。

図表3

通常、MBAの戦略論の教科書はジェネリック戦略にかなりの紙幅を割く。ここでは、逆に一般のMBAの教科書には書かれていない、2つのポイントだけを議論しよう。

「コスト主導戦略」と「差別化戦略」のどちらを選択すべきか

ジェネリック戦略の核心は、「ではコスト主導戦略と差別化戦略のどちらを追求すべきか」ということだろう。

しかしMBAの教科書では、それぞれのプラス面とマイナス面が解説されるだけで、その答えは曖昧なことがほとんどだ。とはいえ、ジェネリック戦略がSCPから落とし込まれていることを踏まえれば、答えは明らかではないだろうか。すなわち、「自社の競争環境を完全競争から離し、独占に近づける戦略」が望ましいのだ。

その目的を達成しやすいのは、他の条件を一定にすれば、明らかに差別化戦略だ。完全競争とは、企業同士が同じ製品・サービスを提供する状態だ(前章の完全競争の条件1)。逆に言えば、自社製品・サービスが差別化されているほど、競争環境は完全競争から離れていき、その収益性は高まりやすくなる。

冒頭で述べたように、「戦略グループ」でも同じことがいえる。グループ間の移動障壁が高い方が収益を守れるのだから、自社は同業他社と異なる製品を提供すべきということになる。

「ファイブ・フォース」からも同じ結論が得られる。差別化はフォースを弱めるからだ。例えば自社製品がうまく差別化できれば、他社と真正面から価格勝負をしないで済むし(=フォース2が弱まる)、差別化によりロイヤルティを持った顧客は、他社製品や代替製品に容易に移らない(=フォース3と5が弱まる)。

一方、コスト主導戦略を追求すると、ライバルとの価格競争に陥りがちだ。それは競争環境を完全競争に近づけるので、基本的に望ましくない。しかしながら、もしその企業が圧倒的なコスト優位を持って、他社を押さえ込んで市場シェアを大きく取れるなら、競争環境はむしろ独占の方向に向かうことになる。すなわち、「他の条件を一定とすれば差別化戦略が望ましい」が、「コストで圧倒的に勝てる条件が揃っている時に限り、コスト主導戦略も追求する価値がある」というのがSCPの含意になる。

その代表例は米国のウォルマート・ストアーズだ。同社は長い間、巨大な流通・ITシステムを活用して「規模の経済」を実現し、コスト主導戦略を追求してきた。先に述べたように、規模の経済は参入障壁を高める。さらに同社は、米国の地方部を中心に出店している。地方部には大手ライバル企業が少ないので、低価格戦略によって独占的ポジションが容易に取れる。地方であれば土地代も安く、巨大な流通センターも容易につくれる。

このように、ウォルマートのコスト主導戦略は、「地方中心の出店」「大規模な流通システム」といった仕組みと一貫性があるから成功してきた。逆に言えば、「このぐらい一貫した条件が揃わない限り、コスト主導戦略は安易に追求してはならない」ともいえるだろう。

「コスト主導戦略」と「差別化戦略」は両立できるのか

ジェネリック戦略のもう一つの疑問は、「コスト主導戦略と差別化戦略は、同時に追求できるのか」ということだろう。そして、「それは大変難しい」というのが理論的な回答になる。そもそも両者は真逆の関係にあるのだから、これは当然だ。

しかし例外もある。長い間好調を続けていた時のサムスン電子の半導体事業などはそうかもしれない。DRAMなどの半導体には集積度が18~24カ月で倍増していくとする「ムーアの法則」がある。そのたびに半導体メーカーは、新世代製品を開発するため大規模投資を行う。サムスンは大規模投資を率先して行うことで、新世代製品を最初に市場に投入し、差別化を図って高い値付けをしてきた。

他方でムーアの法則により、1世代、2世代前の半導体は値崩れしやすい。しかしサムスンはこの旧世代市場では、むしろ競合他社よりさらにコストを抑えて、利幅は薄くても幅広く市場シェアを取ってきた。先行投資をしている分、技術蓄積もあるので、コストも下げられるのだ。

すなわち同社は、新世代半導体で差別化戦略を取り、旧世代半導体でコスト主導戦略を取ってきたのだ。この「両取り戦略」は、ムーアの法則という半導体の特殊性があるから成立している。逆に言えば、このような特殊条件がない業界では、やはり両取り戦略は難しいといえるだろう。

さて、ここまでSCPのフレームワークについてと解説してきたが、実はここで強調したいのは、これらフレームワークの子細を覚えることではない。その背景にあるSCP理論をきちんと理解して、「思考の軸」をつくる有用性の方だ。

ファイブ・フォースを細かく覚える必要はない

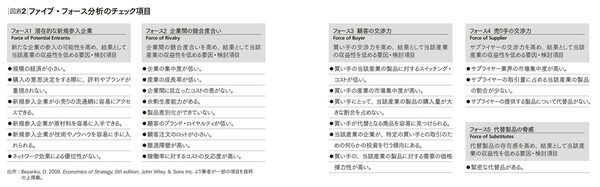

実際にSCPフレームワークを企業・産業分析に応用してみると、簡単にいかないことは非常に多い。例えば、図表2で示したチェック項目のどれを重視すべきなのかは、業界の状況で大きく異なる。業界によっては、教科書に載っていない重要項目もあるだろう。

図表2

では、以下のように考えたらどうだろうか。結局、ファイブ・フォースはSCP理論から落とし込まれたものなのだから、「(フォースの強い)完全競争に近づくほど収益性は下がり、(フォースの弱い)独占・寡占に近づくほど収益性は高まる」という基本は変わらない。したがって、第14回の記事などで紹介した完全競争の3条件(とその真逆の独占の条件)さえ理解しておけば、産業分析・予測に行き詰まった時には、常にこの基本に立ち返ればよいのだ。

ジェネリック戦略も同様だ。ポーターの競争戦略が差別化を重視するのは、差別化戦略の方が「競争環境を完全競争から遠ざける」からにほかならない。戦略グループも、要は「自社のいるグループを独占に近づけるべき」と言っているにすぎない。

このように、フレームワークの子細を覚えるよりも、その根底にあるSCP理論を理解して「思考の軸」を磨く方が、結果的には、より様々な業界・企業の分析に対応できると筆者は考える。要は、「完全競争と独占のスペクトラムの中で、いかに自分の競争環境(=産業、戦略グループ)を完全競争から引き離し、独占に近づけるか」がSCPのすべての根幹であり、そこで注視すべきは、「完全競争の3条件をいかに崩すか」なのである。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

SCP理論

戦略という研究領域の構造と理論の関係

漫画『アオアシ』に学ぶビジネスの「俯瞰力」、名経営者も“左サイドバック”型が多い!?

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)