-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前回の記事:経済学におけるソーシャルキャピタル理論とは(連載第51回)

新しい視点:ボンディング型のソーシャルキャピタル

他方で、ここまで十分に解説できなかったのが、もう一方のボンディング型のソーシャルキャピタルである。このボンディング型こそが、先のコールマンが1988年論文で提唱したものだ。世間一般で使われる「ソーシャルキャピタル」「社会共通資本」などの意味合いも、こちらに近い。

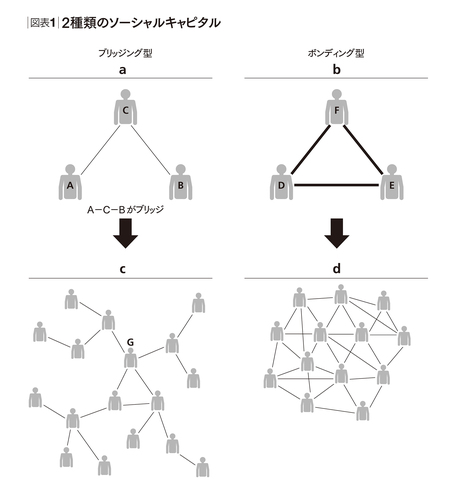

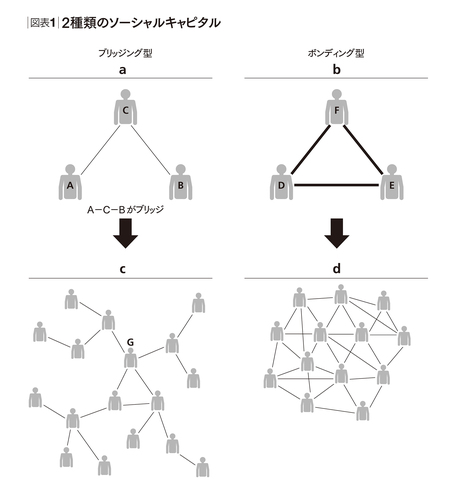

ボンディング型ソーシャルキャピタルを生み出すネットワーク構造は、実はブリッジング型の真逆である。図表1-bをご覧いただきたい。この図で、D、E、Fの三者は互いに完全につながっている。一辺も欠けていない、完全な三角形だ(このように一辺も欠けていない三角形は「閉じている」ので、専門用語ではこの状態をclosureという)。

図表1

本書『世界標準の経営理論』の第25章で述べたように、一般に閉じたネットワークは強いつながりから生まれやすい。例えば、先の図表1-aで、仮にAとC、BとCがそれぞれ「親友」のような強いつながりにあれば、AとBもやがてどこかで知り合ってつながる可能性が高い。したがってA、B、Cの関係も、図表1-bのように全員がつながった、閉じたものになりやすい。それを多人数に拡張すると、例えば図表1-dのようなネットワークになる。互いの関係が幾重にもからまったネットワークである。これを「高密度なネットワーク」(dense network)と呼ぶ。

SWT理論とSH理論の視点からは、この高密度で閉じたネットワークは、参加者に何のメリットももたらさない。しかし、実は閉じたネットワークだからこそ得られる効能もある、というのがコールマンの主張なのだ。それが、ボンディング型のソーシャルキャピタルである。そのメカニズムを説明するのが、「信頼」「ノーム」「相互監視と制裁」である。

(1)信頼(trust)

高密度で閉じたネットワークでは、互いのプレーヤーが「信頼関係」を醸成しやすい。プレーヤー同士が互いに密に強くつながっており、交流する頻度も多いので、互いを信頼しやすくなるのだ。ここで言う信頼とは、「相手が自分の期待を裏切るような行動は取らない」と、互いに確信している状態である。ビジネスで言えば、「自分が何かの便益を相手に与えたら、相手もそのうち自分に何かを返してくれるだろう」といった暗黙の期待のことだ。

念のためだが、この信頼のメカニズムは必ずしも心理的な、いわゆる合理性をともなわない「無償の信頼」とは限らない。実際、合理性をベースにした経済学のゲーム理論でも、この状態は説明できる※3。一方、多くの社会学者・心理学者が主張するように、「親しさ」「無償の信頼」のような心理メカニズムによる説明も可能だ。本章では、そのどちらのメカニズムの説明力が高いかは問わない。重要なのは、(強いつながりによる)高密度で閉じたネットワークでは信頼関係が醸成されやすい、ということだ。

(2)ノーム(norm:暗黙の行動規範)

ノームは、ボンディング型ソーシャルキャピタルの根幹を成す。HECパリのロドルフ・デュランらが2011年に『ストラテジック・マネジメント・ジャーナル』(SMJ)に掲載した論文では、以下のような定義がされている※4。

social norms─“powerful standards of behavior that are rooted in widely shared beliefs about how actors should behave” (Philippe & Durand, 2011, pp.969.)

社会的ノームとは、どのようにそれぞれが振る舞うかについての、広く共有された考え方に根付いた、行動に関する強い基準のこと(筆者意訳)

このようにノームとは、「我々はこのように振る舞うべき」という規範が、ネットワーク上の人々の間で暗黙に共有されることである。高密度で閉じたネットワークほど、ノームは形成されやすい。理由は2つだ。第1に、密につながった関係では、互いのプレーヤーに利害関係が生まれるので、その調整のために行動規範が必要になる。第2に、高密度で閉じたネットワークは「強いつながり」から形成されやすいので、「ノームをみんな遵守するだろう」という信頼が形成されやすいからだ。

重要なのは、ノームはあくまで「暗黙の」規範ということだ。我々の社会には、法律・条例など、明文化された行動規範・ルールも存在する。一方で明文化されていなくとも、暗黙に「こうすべき」という了解が規範として醸成されることもある。それがノームだ。結果、実際に法律等によるルールの明文化が難しい状況、例えば発展途上国や、新しい産業、デジタルの世界などでもノームが形成されていれば、人はそれに従うようになる。

このように「信頼」「ノーム」が形成されることで、人々は通常の市場メカニズムだけでは得られないような情報、知、モノ、カネなどを互いに提供・取引し合えるようになる。そのルールがノームとして暗黙にシェアされ、人々はそれに従い、円滑に取引をして、やり取りされた情報、知識、モノ、コンテンツ、カネなどがネットワーク内で蓄積されていくのだ。

(3)相互監視(mutual monitoring)と 制裁(sanction)

加えて、ボンディング型ソーシャルキャピタルが成立するには、「公共財」(public good)の側面があることも理解しなければならない。

公共財とは「参加者の誰もがその便益を享受できるもの」のことだ。例えば公園は誰もが使えるので、公共財である。昔で言えば、村で一つしかない井戸なども重要な公共財だった。ソーシャルキャピタルも同様で、ネットワーク全体でみんなが出し合って貯まった知見・アイデア・コンテンツ・情報などは、つながった誰もがアクセスできるので、公共財の性質を持つ。

一方で公共財には、「その形成・維持コストを誰が負担するか」という問題が常につきまとう。公園のコストは役所が負担してくれるかもしれないが、例えば発展途上国の小さな村にある井戸などは、村人全体の協力で維持が必要かもしれない。ソーシャルキャピタルも同様で、それは人がつながることで存在するのだから、その維持コストはつながっている全員で負担すべき、ということになる。

しかし、時に特定の者がそのコストを負担しなかったり、ソーシャルキャピタルを通じて蓄積された情報・知見・コンテンツを悪用したり、転用したり、独占することがある。これをフリーライダー(ただ乗り)問題という。

一番わかりやすいのが、「チームの協力」だ。例えばビジネススクールでは、学生3~4人のグループにレポートを作成させる課題がよく出る。しかし、そのうちの1人が作業に貢献しなかったり、あるいは最終発表段階になって「このレポートはほとんどボクがやりました」などと言ってしまったりする人が現れることは、実際にあることだ(少なくとも筆者の経験では、米国ではよくあった)。このようなフリーライダーが横行すれば、ソーシャルキャピタルは維持されない。

逆に言えば、ボンディング型のソーシャルキャピタルが機能するためには、「仮にノームを破る者がいたら、その者には十分な制裁が必ず加えられること」が、最低条件なのだ。日本の村社会であった「村八分」は、まさにその典型例だ。

さらに言えば、これはネットワーク上でつながっているメンバー間で、互いの行動がノームから外れていないかを、相互にチェックできる状態(相互監視)が必要なことを意味する。そしてそのようなメカニズムは、図表1-bやdのような、高密度の閉じたネットワークでこそ機能しやすい。このようなネットワークでは、人々が相互に密につながっているので、互いの行動をチェックできるからだ。

図表1

このように「信頼」「ノーム」「相互監視と制裁」のいずれもが、ボンディング型ソーシャルキャピタルの形成には欠かせない。そしてそれらは、高密度の閉じたネットワークで形成されやすい。加えて、一度この高密度で閉じたネットワークでボンディング型ソーシャルキャピタルが醸成されれば、そこでは、そうでなければ取引できないようなモノ・情報・コンテンツが、ノームに基づいてやり取りされるようになり、それらが蓄積し、公共財として参加者全員のメリットになっていくのだ。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

ソーシャルキャピタル理論

ストラクチャル・ホール理論

「弱いつながりの強さ」理論

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※3 この点は第9章を参照。

※4 Philippe, D. & Durand, R. 2011.“The Impact of Norm-Conforming Behaviors on Firm Reputation,” Strategic Management Journal, Vol.32, pp.969-993.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)