(5)企業の従業員・マネジャーの「知識・情報の移転」

ボンディング型ソーシャルキャピタルが企業の競争力の源泉であると主張したのは、ロンドン・ビジネススクールのスマントラ・ゴシャールらが1998年に『アカデミー・オブ・マネジメント・レビュー』に発表した論文だ※6。この論文もまたコールマン論文と並んで、ソーシャルキャピタル分野でよく知られる。

ゴシャールらによると、ソーシャルキャピタルは、企業内の情報・知識の移転に欠かせない。重要な顧客情報、ベストプラクティス、コンプライアンスに関わる情報などは、企業内で共有される必要がある。しかし、大きな組織になるほど、社内の人脈が分断し、社内を横断する高密度ネットワークがつくれない。

加えて、一般に大企業の従業員は自分の知見・経験を提供したがらない。自身の知見・経験が出世のライバルである同僚に無償で使われれば、それは彼らを利する(=フリーライダーになる)可能性があり、自分にマイナスかもしれないからだ。結果として、「会社にとって重要な情報は、互いにすべて出し合う」というノームが高まらず、情報が社内で回らないのだ。

この問題を解消するためのノームの醸成に注力している企業の一つが、中国の巨大IT企業のファーウェイだ。筆者は2017年に深圳にある同社の本社を訪問し、経営幹部と議論する機会があった。そこで印象深かったのは、同社は「シェア」という企業内ノームの形成に多大な労力を割いていることだった。ファーウェイは世界170カ国のほぼすべてに進出し、現地企業と様々な協業関係を築いている。いわゆるオープン・イノベーションである。そしてそこで得た知・経験を従業員それぞれが、深圳の本社に持って帰ってくるのだ。

一方、このような知・経験は社内で共有されなければ意味がない。本書で繰り返し述べるように、イノベーションの源泉は「知と知の組み合わせ」だからだ。しかし一般に大企業では、先に述べた理由で知見・経験の共有が起きづらい。そこで同社では社内大学での徹底した研修や、知見・経験をシェアした人を評価する仕掛け・工夫を様々な形で導入している。結果、同社内では大企業でありながら従業員同士が互いに互いを見合うことで、知見・経験をシェアした人を評価するノームが醸成されており、このシェアの文化が同社の競争力の源泉の一つとなっているのだ。

(6)ソーシャルファイナンスの「出資と返済」

ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌスによって設立されたグラミン銀行など、いま発展途上国で注目されているソーシャルファイナンスも、その基本原理はボンディング型ソーシャルキャピタルにある。

例えばグラミン銀行は、途上国農村部の貧しい人々に無担保の融資をし、それを元手にビジネスを開始させることで、彼らの経済的自立を促している。驚異的なのは、無担保でも返済率がほぼ100%を誇ることだ。その仕組みは、融資の単位を地域における5人1組として、連帯責任(連帯保証ではない)を取らせることにある。1人が返済を終えないと、次の人が融資を受けられない仕組みのため、5人の間で相互監視が働き、「仲間に迷惑をかけられないから返済しよう」というノームが形成されるのだ。

(7)江戸時代の株仲間制度

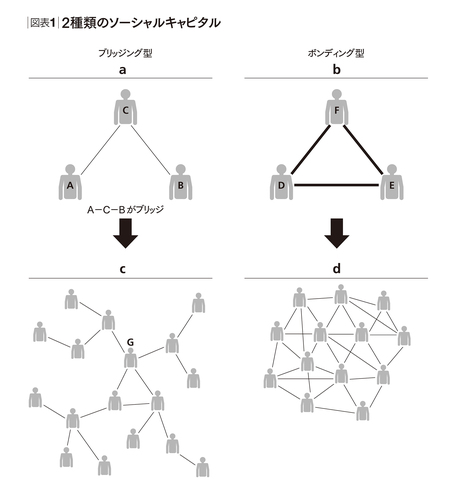

株仲間とは、同業の問屋が一種のカルテルを形成することを指す。この仕組みは、「互いが互いを裏切らない」という信頼関係がなければ機能しない。そのために株仲間で行われていたのは「互いの台帳を公開し合うこと」である。図表1bのような密な関係性の中で、メンバー同士が台帳を公開し、監視するのだ。台帳記録を公開しなかったり不正に書き換えても、図表1bのような構造下ではすぐに露呈するので、仲間から追放の憂き目に遭ってしまう。このボンディング型ソーシャルキャピタルの仕組みを意図的につくったからこそ、株仲間は機能し、中期江戸時代の経済発展に寄与したのである。

図表1

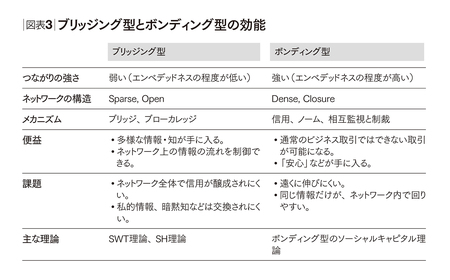

このように広義には同じソーシャルキャピタルでも、ボンディング型の効能は、ブリッジング型とはまったく異なる。両者は、ある意味で正反対の効能とさえいえる。図表3は、両者を比較して整理したものだ。

図表3

両者の違いを理解することは、これからのネットワーク社会を生き抜く上で極めて重要だ、と筆者は考える。人がつながり合うネットワーク社会では、ボンディング型とブリッジング型が共存する。一方で、両者は相反関係にもある。したがって、自身が得るべき最適なソーシャルキャピタルのバランスを探ることが、競争力に直結するのだ。

さて、ここまで「リアルな世界での人と人のつながり」におけるソーシャルキャピタルを紹介してきた。しかし、いまはデジタルで人と人が急速につながる時代である。ここからは、デジタル上での「ボンディング型のソーシャルキャピタル」について、筆者の私見を交えながら、さらにひも解いていこう。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

ソーシャルキャピタル理論

ストラクチャル・ホール理論

ドラッカーの名言から読み解く日本企業に欠かせない「ビジネスの本質」とは何か

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※5 Stefano, G. Di et al., 2014. “Kitchen Confidential? Norms for the Use of Transferred Knowledge in Gourmet Cuisine,” Strategic Management Journal, Vol.35, pp.1645-1670. なお、フィールド実験については第40章を参照。

※6 Nahapiet, J. & Ghoshal, S. 1998. “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage,” Academy of Management Review, Vol.23, pp.242-266.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)