-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

マネジメント──クラフトに、アート、そして少量のサイエンス

マネジャーとはなにをする人たちなのかと尋ねると、たいてい、計画、組織づくり、調整、指示、コントロールといった言葉が返ってくる。この5つの要素―すべての核を成すのはコントロールだ―を重んじるマネジメント観は、1916年にまでさかのぼる。誰でもいいので実際のマネジャーを観察して、このような見方が現実とどの程度合致しているのか考えてみてほしい。

マネジメントは、実践の行為である。それは、専門技術でもなければ、サイエンスでもない。マネジメントは、おおむね経験を通じて学習されるものだ。そのため、マネジメントは、クラフトの性格が最も強い。ただし、優れたマネジャーは、かなりの量のアートも活用している場合がある。また、ある程度は分析という形のサイエンスも必要だが、それが必要とされる度合いは医学や工学などの専門技術に遠く及ばない。サイエンスの偏重、とりわけ数値計測への過剰な依存は、「現代型マネジメント」における厄災の源になっている。

マネジャーたちは、実際になにをしているのか。マネジメントとはコントロールすることであるという初期の考え方が唱えられて以降、ほかにもさまざまな考え方が示されてきた。トム・ピーターズは、ものごとを実行することこそ、よいマネジメントだと主張した。「『考えるな、行動せよ』が私のモットーだ」と述べている。ウォール街のマネジャーたちも、ディーリングを実行することを役割にしている。

対照的に、マイケル・ポーターに言わせれば、マネジメントとは考えることにほかならない。ポーターはとくに、「戦略を立案するための分析テクニック」を重んじる。ポーター流の有効なマネジメント(=正しいことをおこなうこと)と、ピーターズ流の有効なマネジメント(=ものごとを正しくおこなうこと)の違いは明白だ。一方、ウォレン・ベニスとアブラハム・ザレズニックは、単にマネジメントをおこなうだけでなく、リーダーシップを振るうことが重要だと主張して、マネジャーたちの支持を集めた。それに対し、ハーバート・サイモンは、意思決定の要素を重んじて、アカデミズムの世界で尊敬を得た。

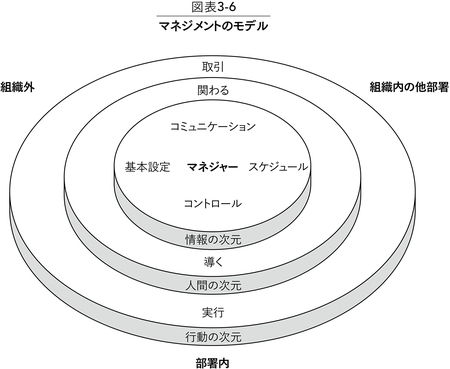

これらの見方はすべて間違っている。このすべてが正しいからだ。マネジメントは、コントロールと意思決定であり、実行と取引であり、思考とリーダーシップであり、それ以外のもろもろのすべての活動のことでもある。しかも、そうしたすべての要素の単なる総和ではなく、すべてが混ざり合ったものだ。図表3-6に示したマネジメントのモデルは、マネジャーの仕事の全体像を示したものである。このモデルは、情報、人間、行動の3つの次元で構成されていて、中央にはマネジャー自身がいる。そして、マネジメントを担う部署と組織内のほかの部署、さらには組織外の世界が、マネジャーのまわりにある。それぞれの次元では、マネジャーの役割として2つの要素を挙げている。

図表3-6

情報の次元のマネジメント

マネジャーは情報の次元において、コミュニケーションを取ること、そしてコントロールすることにより、情報を活用する形で人々に行動を取らせる。

周囲の世界全体とコミュニケーションを取る:マネジャーの仕事ぶりを観察すると、すぐに気づくことがある。マネジャーは、部署内外で情報を収集・発信するために実に多くの時間を費やしているのだ。

部署内をコントロールする:マネジャーが情報を直接活用しておこなう活動のひとつは、部署内の人たちの行動の方向を定めることだ。マネジメントの機能はこれがすべてではないが、正式な権限を行使して組織をコントロールすることがマネジメントという仕事の要素であることは間違いない。

人間の次元のマネジメント

人間の次元では、情報の次元に比べて、マネジャーが実際の行動に一歩近づく。人々を導くこと、そして人々と関わることを通じて、人々に行動を促すのだ。

内部の人々を導く:リーダーシップに関しては、おそらくマネジメントのほかのすべての要素を合わせたよりも多くの論文や書籍が書かれている。しかし、ここでは、リーダーシップをあくまでもマネジメントのひとつの要素と位置づける。ほかの役割と切り離して、ほかの役割よりも重要なものであるかのように扱うことはしない。リーダーシップとは、①メンバーを後押しし、メンバーの能力をはぐくむことにより、メンバーがより有効に役割を果たせるようにすること、②チームを構築・維持すること、③部署のすべての人々を結びつけるための文化とコミュニティを確立・強化することである。

外部の人々と関わる:さまざまな研究により繰り返し明らかになっているように、マネジャーは内部の人々を導くのと同じくらい、外部の人々とも関わりをもっている。この役割において、マネジャーは、①部署外の人的ネットワークを築き、②対外的に部署を代表する「看板」の役割を担い、③部署のニーズを主張したり、根回しをしたりするなど、対外的に影響力を振るい、④外部からの影響を慎重に部署内に伝える。

行動の次元のマネジメント

マネジャーは、ものごとを「ほぼ実行」する場合もある。あるマネジャーに関して「メアリー・アンは行動の人だ」などと言う場合、たいていは、製品の製造や機械のメンテナンスなどの実務をおこなっているわけではない。行動の次元では、そこから一段階距離を置いて、ほかの人たちがものごとをおこなうのを助ける。具体的には、変革の旗振り役になったり、プロジェクトに加わったり、トラブルに対処したり、取引をまとめたりする。

内部でものごとを実行する:マネジャーは、持ち上がったトラブルに受動的に対処することに加えて、主体的にチャンスをマネジメントすることもおこなう。後者の例としては、みずからもプロジェクトに加わり、しかも単に情報を得るだけでなく、結果に影響を及ぼすことを目指すケースなどが挙げられる。

対外的に取引をおこなう:行動の次元における対内的な役割が「実行」だとすれば、対外的な役割が「取引」だ。マネジャーは、納入業者や資金拠出者や取引先などの組織外の人たちだけでなく、組織内の他部署のマネジャーたちとも取引をおこなう。また、外部のネットワークを生かして、たとえば、合弁事業のパートナーと交渉したり、労働者を代弁する労働組合と交渉したりもする。

ここまで読めば、マネジャーのひとつの役割だけを過度に強調することの危うさが理解できるだろう。マネジメントがバランスを失いかねないのだ。図表3-6のようなバランスの取れた円ではなく、歪んだ車輪のように、制御が利かなくなる恐れがある。マネジメントという仕事は、円満にバランスが取れたものでなくてはならない。思考は重たいので、考えてばかりいると、マネジャーは押しつぶされかねない。一方、行動は軽いので、行動してばかりいると、マネジャーは腰が据わらなくなりかねない。また、マネジャーがリーダーシップを偏重すると、マネジメントの中身が疎かになる危険がある。マネジャーが外部と結びつくことを重んじすぎると、マネジメントが単なるPR活動になってしまうかもしれない。コミュニケーションを取ることしかしないマネジャーは、なにごとも成し遂げられず、ほとんどのことを自分で実行せざるをえないマネジャーは、すべてを自分ひとりでおこなう羽目になる。

では、どうすれば、円満にバランスが取れたマネジメントをおこなえるのか。そのためには、マネジメントの仕事について回るジレンマの数々と向き合うことが不可欠だ。

マネジャーが避けることのできないジレンマ

マネジメントという行為の複雑性を理解するために、以下の8つのジレンマについて考えてほしい。これらの問題は和らげることはできても、完全に解消することはできない。

①計画の落とし穴:これは、すべてのジレンマのなかで最も基本的なものと言えるだろう。このジレンマに悩まされないマネジャーはいない。多忙をきわめる日々にあって、どのようにして未来を見据え、計画を立て、戦略を練り、ものを考えればいいのか。要するに、ものごとを完了させることを求める重圧がのしかかるなかで、どうすればものごとを掘り下げられるのか。

②現場との関わりの難題:マネジメントという行為の性格上、マネジャーがマネジメントの対象から乖離することは避けられない。そのような状況で、どうすれば現場の情報を途切れることなく入手し続けられるのか。大学教員の世界で言えば、昨日までは自分が論文を書く立場だったのに、マネジャーの職に就いた途端に、論文を執筆する教授たちをマネジメントしなくてはならなくなるのだ。

③分析の迷宮:組織は、いくつもの細かい部分に切り分けられている。具体的には、部門や部署、商品やサービス、プログラムや予算などを基準に分解される。マネジャーには、こうしたすべてを監督し、さまざまな雑然とした要素をひとつにまとめ上げることが期待される。マネジャーは、分析によって細かく分解された世界を、どのようにしてひとつにまとめればいいのか。

④数値測定のミステリー:文化や、マネジメントという行為そのものなど、マネジメントの対象となる重要なものごとのなかには、数値測定が容易でないものも多い。では、数値測定に頼れないときに、どのようにマネジメントをおこなえばいいのか。

⑤権限委譲の板ばさみ:現場と結びついているマネジャーには、膨大な量の情報が寄せられる。その多くは、個人的な意見や伝聞、ゴシップなど、非公式なものだ。では、情報の多くが私的なもので、文書化されておらず、マネジャーの地位のおかげで入手できるものである場合、どのように権限委譲をおこなえばいいのか。

⑥行動の曖昧さ:マネジャーが状況をより深く理解しようとして意思決定を遅らせれば、ほかのすべての人たちの行動にストップがかかってしまう。しかし、そうかといって、マネジャーが無思慮に行動に踏み切れば、同じくらい悲惨な結果を招きかねない。分析に終始して身動きが取れなくなることを避けつつ、直感的に行動して破滅することも避ける必要がある。では、微妙な差異が大きな意味をもつ複雑な環境で、マネジャーはどのように決断力を発揮すればいいのか。

⑦変化の不思議:つねに変化を経験し続ければ、まったく変化しない場合と同じくらい深刻な機能不全に陥る可能性がある。マネジャーは、継続性を保つ必要があるときに、どうやって変化をマネジメントすればいいのか。

⑧自信の罠:マネジャーには自信が必要だ。行動することに怖気づいている人物にマネジメントされたい人はいないだろう。しかし、あらゆる局面で怖いもの知らずに行動に突き進む人物にマネジメントされたい人もいない。マネジャーは、どうすれば、傲慢への一線を越えることなく、適度の自信を保ち続けられるのか。

マネジャーはいったいどうすれば、これらの数々のジレンマのすべてに同時に対処できるのか。そのために必要なのは、ジレンマに向き合うことだ。それを通じて、悪影響を緩和することを目指すのである。ここで挙げたジレンマを、マネジメントに集中することを妨げる要因と考えるべきではない。これらは、マネジメントそのものなのだ。マネジメントとは、何本ものさまざまなロープの上を同時に歩く、多次元の綱渡りだ。その綱渡りをおこなう際は、正しくバランスを取らなくてはならない。それも、絶えず変化する動的なバランスを取ることが求められる。

ここまで2つの章では、組織のパーツとプレーヤーを再確認し、意思決定、戦略形成、マネジメントの仕事におけるアート、クラフト、サイエンスについて考えた。

[著者]ヘンリー・ミンツバーグ

[翻訳者]池村千秋

[内容紹介]『MBAが会社を滅ぼす』『戦略サファリ』「戦略クラフティング」で知られる経営学の巨匠、ミンツバーグ教授による組織論の集大成。世界中の経営者や研究者に読み継がれてきた未邦訳の名著を、半世紀にわたる組織観察の叡智を込め、総力をあげてアップデート。本書が、その最終版にて初の邦訳となる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)