-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

風呂の栓が抜けたように需要が激減

本業喪失の危機に直面した

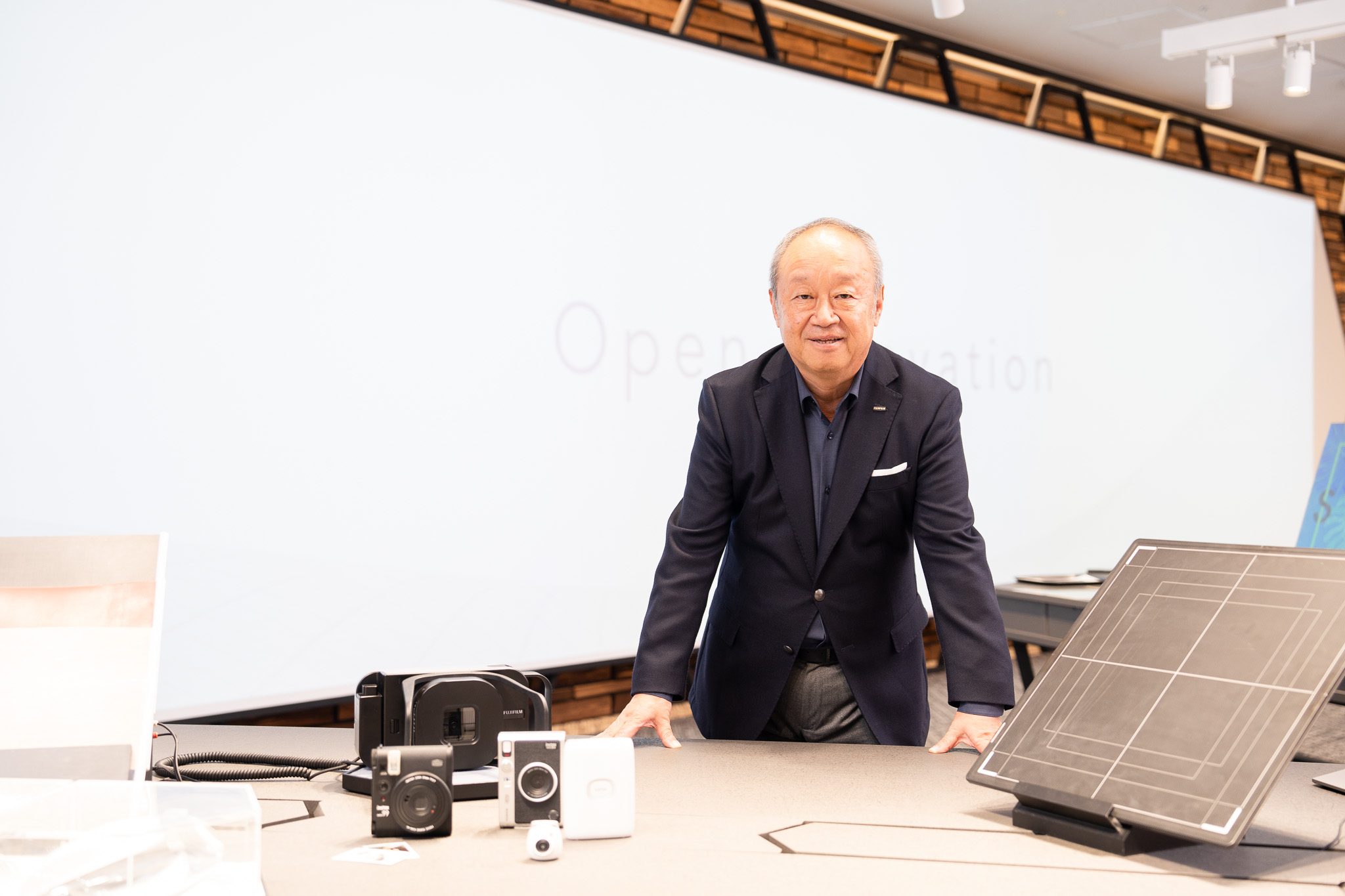

編集部(以下色文字):富士フイルムに対して「写真の会社」というイメージを持っている方は、非常に多いと思います。しかし現在は、写真関連製品・サービスを提供するイメージング事業、医療機器やバイオCDMO(バイオ医薬品の開発・製造受託)事業を主体とするヘルスケア事業、半導体材料やディスプレイ材料などを扱うエレクトロニクス事業、印刷用機材やオフィス向けの複合機などを扱うビジネスイノベーション事業という多様な事業を展開されています。そのきっかけとなったのが、2000年代に起きた写真事業喪失の危機です。当時の富士フイルムは、どのような状況に直面していましたか。

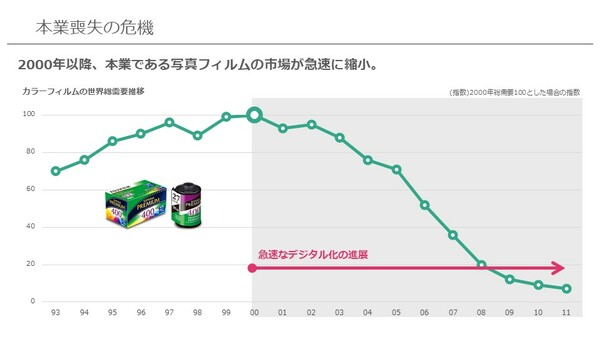

後藤(以下略):以前は「富士写真フイルム」という社名だったことからも明らかであるように、当社の祖業は写真であり、本流のビジネスでした。しかし、2000年を境に写真フィルム市場がシュリンクし始めました。当時、写真関連製品で売上げの6割、利益の3分の2を稼いでいた時代です。年率20%から30%の急降下で需要がなくなり、10年後には10分の1へとマーケットが縮小しました。前CEOの古森(重隆)が言った「風呂の栓が抜けたように、みるみる写真フィルムの需要が減っていった」という言葉は、まさにぴったりの表現だったように思います。

拡大する

私は1995年からベトナムのホーチミンに初代所長として赴任し、1999年からはシンガポールに駐在していたため、当時を海外で過ごしました。

シンガポール駐在時代は東南アジアの周辺国を管轄し写真事業をメインに携わり、高シェアを獲得していました。常識的に考えれば、こうした国々で写真フィルムの需要がシュリンクするのは日本よりずっと後になるはずと誰もが考えていました。しかし、デジタルの力は凄まじく、あっという間に市場が縮小していきました。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)