-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

非ディスラプティブな創造は普遍的でありながら隠されてきた

「非ディスラプティブな創造」という用語は新しいが、その存在は新しくない。過去、現在、そして未来においても、ビジネスの世界の現実である。営利団体、非営利団体、公共セクター、そして政府にさえも当てはまる。非ディスラプティブな機会は、サイバーセキュリティ業界のように大規模なものかもしれないし、M:NIのようにはるかに控えめな規模かもしれない。

『セサミストリート』は非営利だが、マイクロファイナンスはメガネや生理用パッドと同様に営利目的である(そして利益を上げている)。男性用化粧品、環境コンサルティング、eスポーツ、空対地通信、スリーエム(3M)のポスト・イット、ライフコーチング、スマートフォンのアクセサリー、そして米国政府による宇宙軍創設は言うに及ばず、いずれも非ディスラプティブな創造の具体例であり、数百万ドル、数十億ドル規模の新規産業と成長、そして無数の新規雇用を生み出したか、生み出しつつある。

直販型の消費者向け遺伝子検査という新市場を創造した23アンドミー(23andMe)を考えてみよう。唾液のサンプルを特製キットに入れて同社の研究所に郵送すると、長らく音信不通だった、あるいは、それまでは存在を知らなかった血縁者を探し出し、祖先についての理解を深め、遅発性アルツハイマー病、パーキンソン病、緑内障、セリアック病などの遺伝的素因を把握できるようになった。以前はほとんどの人が、自身の遺伝的素因を知るための現実的な方法を持たなかった。しかし、23アンドミーの登場により、それが可能になったのである。現在、同社の価値は10億ドルを超えている。

あるいは、今日では誰もが「あって当然」と見なしている、雨や雪の日の運転時に視界を確保するためのワイパーを考えてほしい。ワイパーがなかった時代はどのような状況だっただろう。次に雨に見舞われたら、ワイパーを止めるだけでたちどころに、視界が悪くなって安全運転ができないことに気づくはずである。ワイパーはディスラプションなしに新しい市場を創造し、その過程で私たちの生命の安全性を高めたのだ。

ハロウィンのペット・コスチュームのような非ディスラプティブな創造でさえ、今や5億ドル規模の産業を形成している。家族同然の犬や猫などをたまらなく愛らしいタコスや看護師、さらにはスーパーヒーローに仮装させるという、かつてない機会をもたらすことにより、大勢の人々を笑顔にしている。

以上のような例が示すとおり、非ディスラプティブな創造というレンズをとおすと、この種の創造が身の回りに溢れていることにすぐに気づくはずである。北米産業分類システムを改めて参照すると、よくわかる。この分類システムは1997年以降、産業の創造、再生、成長に合わせて何度か改定されてきた。最新版では、ディスラプションの影響が見て取れるのはもちろん、真新しい非ディスラプティブな市場空間や産業の出現を反映して、従来にない分類も新設された※注1)。先進国か発展途上国かを問わず、非ディスラプティブな創造が事業活動の重要な一部であることを歴史が示してきた。

ただしことイノベーションに関しては、非ディスラプティブな創造はディスラプションへの妄執ともいえる姿勢のせいで、影が薄くなっている。ディスラプションという用語は広く用いられ、実務においても理解が広がっているため、本書『破壊なき市場創造の時代』でも用いているわけだが、これが起きるのは、イノベーションによって新規市場が生まれて既存市場とそこで活動する既存プレーヤーに取って代わる場合である。「取って代わる」という部分が肝である。なぜなら、取って代わらないかぎり、ディスラプションは起きないからである。つまり本書では、新しい市場でイノベーションが起きて既存市場に取って代わることを、ディスラプションと呼ぶ。

最近の研究が示すように、取って代わるという現象は既存市場のハイエンドとローエンド、どちらからも起き得る※注2。たとえば、iPhone、電子計算機、デジタルカメラ、大西洋横断飛行はすべて、ハイエンドの高価格帯から既存市場に取って代わっていった。ディスラプトされた業界はそれぞれ、従来型の携帯電話、計算尺、フィルムカメラ、遠洋定期船だった。これとは対照的に、アマゾン・ドットコム(vsリアル書店)、スカイプ(vs通信業界)、クレイグスリスト(vs新聞広告)はいずれも、低価格ないし無償の製品やサービスを武器に、既存市場をローエンドからディスラプトした。これはクレイトン・クリステンセンが掲げた「破壊的(ディスラプティブ)イノベーション」の概念に合致する動きである。

ディスラプションという用語は、破壊的イノベーションに関するクリステンセンの影響力ある著作をとおして大いに広まったが、本書で扱うのは、クリステンセンが定義したようなローエンドないしボトムアップのディスラプションではない※注3。むしろ筆者らは「ディスラプション」をより広く、新製品や新サービスがハイエンドとローエンドの両方において旧来の製品やサービスに取って代わる形態の現象を表すために用いる。

シュンペーターの「創造的破壊」

ヨーゼフ・シュンペーターははるか以前、「創造的破壊」をめぐる古典的な説明の中で、ディスラプションや代替の本質を捉えていた。イノベーションの父として広く知られるシュンペーターは、1942年刊行の『資本主義、社会主義、民主主義※注4』において、創造的破壊という概念を提示した。その主張は、「創造的破壊が起きるのは、新規市場を創造するイノベーションが既存市場を破壊しそれに取って代わる場合だ」というものだった。

シュンペーターが登場するまでほとんどの経済学者は、競争と既存市場の漸進的な改善こそが経済成長の主な原動力であり、完全競争の促進が最大の目的であるという見解を支持していた。しかし、シュンペーターは過去の景気循環の研究において重要な見解を示した。つまり、競争や既存の製品・サービスの改善は好ましいが、買い手のニーズが満たされて利益が減少するにつれて、いずれは収穫逓減が起きるというのだ。

従って、シュンペーターにとって経済成長の真の原動力とは、新しい種類のテクノロジー、商品、サービスを生み出す市場創造型のイノベーションである。新しいテクノロジーとは、創意に富んだものであったり、既存のテクノロジーの新しい組み合わせや応用であったりする。しかし、この創造には問題がある。シュンペーターが気づいていたように、破壊に依存しているのだ。つまりシュンペーターの世界観においては、創造と破壊は切っても切れない関係にあり、創造的破壊は絶え間なく古いものを破壊して新しいものを創造するとされた。

たとえば灯油ランプは、人工照明の主流であったロウソクを創造的に破壊した。その後、灯油ランプは白熱電球という新しい製品の前に屈した。馬車産業が自動車産業に取って代わられたのと同様である。それぞれの新市場が旧市場に取って代わり、買い手への提供価値を創意工夫によって高め、新たな買い手を惹きつけ、新たな経済成長の余地を生み出したのである。

既存産業においてトップダウンとボトムアップの両方向から代替が起きるという、今日の産業界で展開されているディスラプションの現実を説明するうえで、シュンペーターの創造的破壊が優れた概念的土台となっているのは明らかである※注5。とはいえ「破壊」は、既存業界のプレーヤーの多くが文字どおり「破壊」されてはいるが、必ずしも淘汰されたり、他社によって完全に取って代わられたりするわけではない状況を説明するには、意味が狭すぎる。

ウーバーvsタクシー、アマゾンvsリアル書店を考えてみよう。ウーバーとアマゾンはいずれも既存の業界を破壊し、多くの需要を旧来勢力から奪い取ったが、根こそぎにして完全に取って代わったわけではない。旧来勢力は規模が著しく縮小したとはいえ存続しているのだ。従って筆者らは、旧来勢力をディスラプトするが必ずしも完全に取って代わるわけではない種類の創造を、「ディスラプティブな創造」と呼ぶ。

ディスラプションをめぐる昨今の現実に照らすなら、内燃エンジンが蒸気機関を根こそぎにしたような、シュンペーターの想定していた破壊は、往々にして極端な例だといえる。「ディスラプティブな創造」という表現を用いるのは、成長のための新市場創造というシュンペーター流の概念を踏まえながらも、新規市場が旧来市場と共存し、新旧交代が既存市場のハイエンドとローエンド両方から起きる現実を、よりよく反映するためである※注6。

市場創造型イノベーションの両極

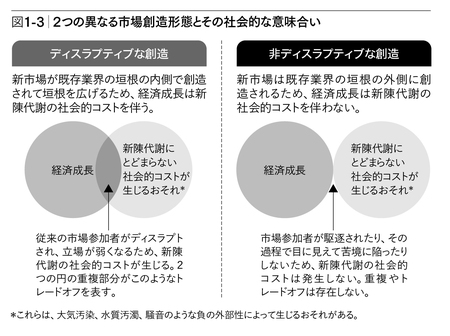

ディスラプティブな創造と非ディスラプティブな創造は、新市場創造と成長に向けたイノベーション・スペクトルの両極をなすものだとも考えられる。一方の端に位置するのは非ディスラプティブな創造であり、これは既存業界の境界の外側ないし離れたところにおける新市場の創造である。他方の端に位置するのはディスラプティブな創造であり、境界の内側で新しい市場を創造し、境界を広げていく※注7。

これら重要な2つの概念の違いは、主として経済や社会に及ぼす影響にある。ディスラプティブな創造では、新市場が旧市場とそれに関連する企業や雇用を犠牲にし、勝者と敗者が分かれるか、勝者が経済成果のほとんどを掌中に収める。新市場の創造を糧とした成長は、既存市場やそこにおける既存企業や雇用を駆逐し、産業や社会の破壊を引き起こすため、人材にも大きな犠牲を強いる。このようなディスラプションは、世の中が新陳代謝に適応する過程で経済善と社会善のトレードオフを生み出す※注18。

対照的に非ディスラプティブな創造では、既存市場とそれに関連する企業や雇用を犠牲にすることなく、新たな創造が実現する。これはポジティブサムの成長をもたらす。なぜなら敗者が存在せず、どの市場プレーヤーも不利益を被らないからである。つまり、非ディスラプティブな創造がもたらす成長は、産業や社会のディスラプションや痛みを伴わずに起きるため、経済善と社会善のギャップを埋める助けとなる。

ディスラプティブな創造と非ディスラプティブな創造とでは、経済的・社会的な意味合いが異なる。さしあたっては図1-3に、成長に向けた上記2つの新市場創造形態の社会的意味合いがどう異なるのかを図解するが、これについては本書『破壊なき市場創造の時代』第2章で具体的に掘り下げる。

図1-3

この図に示されているように、(生じ得る他の社会的コストなど)他の条件が同じであれば、ディスラプティブな創造と非ディスラプティブな創造の違いは、新陳代謝の社会的コストにある。図はこの違いを類型化したものであり、決して経済成長や社会的コストの実際の大きさを表すものではない。

『破壊なき市場創造の時代──これからのイノベーションを実現する』

[著者]W. チャン・キム、レネ・モボルニュ

[翻訳者]有賀裕子

[内容紹介]「勝者総取りゲーム」が雇用や社会を脅かしている。だが、既存の業界を破壊せず、外側にまったく新しい市場を創造する「非ディスラプティブな創造」は実現可能である。これからの世界に必要なのは、経済善と社会善の両立を目指すイノベーションである。「ブルー・オーシャン戦略」チャン・キム&レネ・モボルニュの新境地。

※1 新商品は既存市場にとって必ずしも非ディスラプティブではないが、その経済的重要性については、ティモシー・ブレスナハンとロバート・ゴードンによるThe Economics of New Goods, Chicago: University of Chicago Press, 1996. を参照。また、破壊を伴わずに新製品を生み出すイノベーションの重要性を論じたアマール・ビデの著作The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World, Prince ton, NJ: Prince ton University Press, 2008. も参照されたい。

※2 たとえば、グレン・シュミットとシェリル・ドゥルーエルは、「ディスラプティブなイノベーション(すなわち、現在の市場を劇的にディスラプトするもの)は、(クリステンセンの定義による)破壊的イノベーションだとはかぎらない」と指摘している。彼らの研究は、ディスラプションの2つの包括的パターンを明らかにしている。すなわちローエンドへの侵食とハイエンドへの侵食であり、ハイエンドへの侵食は現在の市場に「即時に甚大な」影響を与えるという。Glen Schmidt and Cheryl Druehl, "When Is a Disruptive Innovation Disruptive?" Journal of Product Innovation Management 25, no. 4 (2008): 347-369. を参照。同様にスードとテリスは、ディスラプションがローエンド付近への攻撃だけでなく、優れた製品や主流の製品をまず狙うハイエンド付近への攻撃からも起き得るため、主流市場のディスラプションがローエンドや劣悪な製品領域への侵食にとどまらないことを示している。A. Sood and G. Tellis, "Demystifying Disruption: A New Model for Understanding and Predicting Disruptive Technologies," Marketing Science 30, no.2(2011): 339-354. を参照。ジョシュア・ガンスもまた、iPhoneが携帯電話業界をハイエンドからディスラプトし、ディスラプションの原因がクリステンセンによる定義にあるようなローエンドや土台のディスラプションに限定されないことを詳しく説明している。Joshua Gans, The Disruption Dilemma, Cambridge, MA: MIT Press, 2017. を参照。より最近ではミュラーが、ディスラプション理論が一般化するためには、ハイエンドのディスラプションをビジネスで現実に起きるものとして受け入れる必要があると提唱している。Eitan Muller, "Delimiting Disruption: Why Uber Is Disruptive, but Airbnb Is Not," International Journal of Research in Marketing 37, no.1 (2019). これらの研究はまた、ディスラプションはリソースの少ない小規模企業が起こすとは限らず、資金力のある既存企業が仕掛ける場合もあることを示している。

※3 クリステンセンのThe Innovator's Dilemmaを参照。

※4 ジョセフ・シュンペーターの古典的名著Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper and Brothers,1942.(邦訳『資本主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社、1995年)を参照。

※5 Kim and Mauborgne, "Nondisruptive Creation"を参照。これに関連して、ジョシュア・ガンスはディスラプションにまつわる文献のレビューの中で、シュンペーターの創造的破壊をディスラプションの概念的起源として挙げている。ガンスのThe Disruption Dilemmaを参照。

※6 ディスラプティブな創造は非ディスラプティブな創造と同様に、企業そのものではなく市場との関連で定義される。

※7 ここでのディスラプティブな創造の定義は、シュンペーターの創造的破壊の概念に沿ったものであり、「経済構造を内側から絶えず変革し、古いものを絶えず壊し、新しいものを絶えず創造する」。シュンペーターのCapitalism, Socialism, and Democracy, 83.を参照。

※8 ディスラプションに関する研究は、ディスラプションがなぜ、どのようにして起きるのか、ディスラプティブな脅威にどのように対応すればよいのか、さらにはディスラプティブ・マインドセットに至るまで、さまざまなテーマを扱ってきた。しかし、ディスラプションがもたらす負の社会的外部性については、ほとんど注目してこなかった。シュンペーターは創造的破壊の社会福祉への影響を認識していたが、経済学者としての氏の研究の焦点は、むしろ経済発展と成長への長期的な影響にあった。ただしビジネスの観点からは、こうした社会的コストは、企業が現在および将来においてビジネスと社会を調和させるうえで重要な意味合いを持つ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)