-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

ブルー・オーシャン戦略から非ディスラプティブな創造へ

ここに至る道のりはどのようなものだったのだろうか。筆者らはどのようにして、非ディスラプティブな創造とそのインパクトを掘り下げ、理解するようになったのか。単刀直入に述べるなら、このコンセプトをめぐる洞察が得られたのは、戦略分野の研究がイノベーション分野の研究と交差したときである。その経緯は以下のとおりだ。

今から30年以上前の1980年代半ば、筆者らは戦略分野の研究に着手した。当時、この分野における最大の焦点は、既存業界でいかに競争するかであった。組織は成功するために、業界を分析して、ライバルに打ち勝つための競争優位を築くよう迫られていた。このような戦略観は重要であり、業界に魅力があるあいだはうまく機能する。

ところが1980年代の半ばから末にかけて、新たな産業の現実に直面した。数々のグローバル企業が、米国や世界経済へと進出を始めたのである。利益率の縮小、コストの上昇、売上高の横這いや減少、市場シェアの獲得競争が、かつてないほどの打撃を産業界にもたらした。米国のラストベルト(さびついた地域)がこの頃に生まれ、始まったばかりのグローバル競争の波に揉まれて産業基盤が一掃される様子を、地域社会全体が目の当たりにした。

このような観察をとおして、いくつかの疑問が浮上してきた。既存の業界が過当競争に陥り魅力が衰えているにもかかわらず、戦略は既存業界における競争に焦点を当て続けるべきなのだろうか。このような熾烈な競争を避けるために、いかにして新しい市場を創造するかをテーマにすることもできるのではないか。もしそうであるなら、収益性の高い力強い成長を目指して市場を創造するにはどうすればよいのだろう。

これらの問いの答えを探り出すために、私たちは30余りの業界における100年超にわたる、150の新規市場創造に向けた戦略行動を研究した。その成果である2005年刊行の『ブルー・オーシャン戦略』では、市場競争型と市場創造型という2つの異なる戦略パターンを提示し、前者を「レッド・オーシャン戦略」と名づけた。既存業界における競争がますます熾烈化し、血みどろになっていくからだ。後者を「ブルー・オーシャン戦略」と呼んだのは、これから創造されるであろう市場が青々とした大海原さながらだからである※注1。

ブルー・オーシャン戦略が世界中で反響を呼ぶにつれて、人々や組織の関心は 「ブルー・オーシャン戦略とは何か」から「その理論やツールをどう活用すればレッド・オーシャンをブルー・オーシャンに変えられるか」へと移っていった。『ブルー・オーシャン戦略』の続編で2017年刊行の『ブルー・オーシャン・シフト』は、このテーマを扱っている※注2。

ブルー・オーシャンに関心が集まるにつれて、イノベーション分野の実務家、学者、コンサルタントから、ある問いが繰り返し寄せられるようになった。質問の仕方はまちまちであったが、要するに、ブルー・オーシャン戦略が創造的破壊、ディスラプション、破壊的イノベーションとどのように異なるのかということだった。

この問いに対処するために、イノベーションの角度からブルー・オーシャンのデータを再検討し、ノボ・ノルディスクのインスリン・ペンのような事例に目を留めた。ノボ・ノルディスクが既存のインスリン関連製品を駆逐する様子は、アップルのiPhoneが既存のフィーチャーフォン業界に大々的に取って代わったのと同様だった。

両社は従来の産業を再創造し、自社の革新的な製品やサービスが既存企業の製品やサービスを大々的に駆逐するのと軌を一にして急成長を遂げた。これら企業のイノベーションはまさしく、筆者らの定義によるディスラプティブな創造の具体例だった。ただしこのような事例は、筆者らのブルー・オーシャン・データにはほとんど含まれていなかった。これら事例が既存業界の垣根の内側で生まれていた半面、ブルー・オーシャンはほぼすべてが既存業界の垣根を超えて創造されていたのである。

サーカスと演劇という既存の境界を超えて新たな市場空間を創造した、シルク・ドゥ・ソレイユを考えてみよう。シルク・ドゥ・ソレイユは、サーカスと演劇の両方からある程度のシェアを奪い、一定のディスラプションを引き起こしたが、新たな巨大市場を開拓した際にいずれの市場をも大きく破壊することはなかった。新規市場が既存業界の境界の内側ではなく、外側に創出される場合、ディスラプティブな成長と非ディスラプティブな成長の融合が起きるが、既存業界の破壊や完全な置き換えにはつながらない。

実務の世界において広く理解され使用される「創造的破壊」や「ディスラプション」とは異なり、「破壊的イノベーション」にはブルー・オーシャンとの概念的な共通点がほとんどないと判明している。たとえば、ブルー・オーシャンの具体例のひとつであるiPhoneは、ローエンドの周縁市場から劣ったテクノロジーで業界を革新したのではない。逆に、ハイエンドの優れた技術を引っさげていたのである。

そのイノベーション・プロセスは、ノボ・ノルディスクのインスリン・ペンの場合と同じく、クリステンセンによる破壊的イノベーションの定義には合致しなかった。そのうえブルー・オーシャン戦略の目的は、組織が競争ではなく創造によって成長を実現する方法を説明することである。従って、力点はむしろ新市場の創造と成長にあるのだ。対照的に、クリステンセンの破壊的イノベーションがそもそも目指したのは、業界リーダーがローエンドのディスラプターによって打ち負かされる理由を説明することだった。クリステンセンは、破壊的イノベーションの主眼は成長よりむしろ、ディスラプションへの競争対応にあると述べている※注3。

ブルー・オーシャンのデータを調べた結果、他にも非常に興味深い発見があった。時の経過とともにデータベースに追加された事例のうち、クレジットカード決済のスクエア・リーダー、ネット銀行のコント・ニッケル(現ニッケル)、クリケットのプロリーグのインディアン・プレミアリーグ(IPL)などいくつかは、ディスラプションを引き起こすわけでも、既存のサービスやプレーヤーに取って代わるわけでもなかった。

詳しくは後述するが、ニッケルはフランスで銀行口座を持たない人々のためにまったく新しい市場を創出し、インディアン・プレミアリーグはクリケットやスポーツの業界の枠を超えて、クリケッテインメント(クリケットとエンターテインメントをつなげた造語)というまったく新しい産業を創出した。筆者らは、部分的な代替の事例(ブルー・オーシャンの事例のほとんどがこのカテゴリーに属する)とは異なる、ブルー・オーシャン・データベース上にわずかに存在する代替を伴わない事例に大いに興味を掻き立てられ、以下で述べるような研究上の問題意識を持った。

既存市場を破壊せずに新たな市場を創造する

既存市場を破壊ないしディスラプトせずに新たな市場を創造するイノベーションの本質とは何だろうか。その存在は、既存のイノベーションの理論や実務にとっては些細であり、それゆえに取るに足らないものなのだろうか。

しかし、それが何らかの意味を持って時代を超えて存在してきたのだとしたら、なぜイノベーションと成長の分野でほとんど見過ごされてきたのか。現在および将来のビジネスや社会にとって、どのような意味を持つのだろう。仮に、経済善と社会善の架け橋として重要な役割を果たし、事業が成長を遂げて有益な存在となり得る様子に光を当てることができるのなら、それを体系的に理解し、実現するためのプロセスやアプローチはあるのだろうか。

これらの疑問が筆者らを奮い立たせ、非ディスラプティブな創造についての研究へと駆り立てた。研究では時代を遡り、営利、非営利、公共セクターを問わず、非ディスラプティブな創造の過去と現在の事例を収集した。この過程では非ディスラプティブな創造とそれに伴うマネジメント行動に関する新たなデータベースを構築し、中身を充実させていった。

エスノグラフィックな要素を盛り込むために、企業の作成資料、アナリストのレポート、そして筆者らが「非ディスラプティブな創造」と見なすようになった動きの背後にいるプレーヤーの、公表されているインタビューや講演内容を収集、分析した。また、一部の人々とは対面で話をした。

目標は、非ディスラプティブな創造に共通するパターンと、その実現に至る共通のプロセスや要因を突き止めることだった。また、ブルー・オーシャンやディスラプティブな創造の既存事例を分析に用いて、非ディスラプティブな創造の事例と比較した。これら3つの新市場創造形態の主な違いが何であるかを、明らかにしたかったのだ。非ディスラプティブな新市場創造の動きが互いに類似していく状況と、さまざまな新市場創造形態の相違が大きくなっていく様子の両方を観察し、そこから得られた発見を照合、確認した。

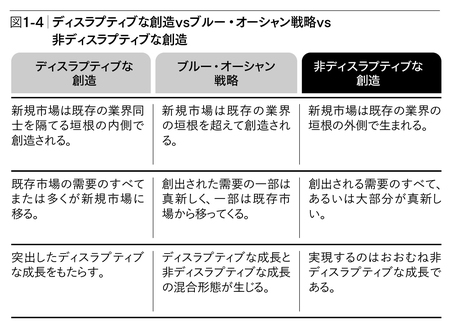

図1-4にあるように、非ディスラプティブな創造はディスラプティブな創造とブルー・オーシャン戦略、いずれとも異なる概念であり、従って成長に及ぼす影響も異なることが、筆者らの研究により示された。

図1-4

ディスラプティブな創造が既存業界の境界の内側に新規市場を創出し、ディスラプティブな高成長をもたらすのに対して、ブルー・オーシャン戦略は既存業界の境界を超えて新市場を創出し、ディスラプティブな成長と非ディスラプティブな成長を混在させる。片や非ディスラプティブな創造は、既存業界の境界の外側に新市場を創造し、主として非ディスラプティブな成長を引き起こす点で異色である※注4。

この図が示すように、さまざまなイノベーション種別の一端にはディスラプティブな創造、他の端には非ディスラプティブな創造が位置し、ブルー・オーシャン戦略はこれら2つの中間に位置する混合形態と見なすことができる。ブルー・オーシャン戦略についてはすでに多くの文献があるため、ここではイノベーションへの道のりの中でも目立たず探究もされていない、非ディスラプティブな創造に焦点を絞る。その独自性、形態、影響を明らかにし十分に理解するために、数々のイノベーション形態の中でも対極にある破壊的創造との比較を行う。

『破壊なき市場創造の時代──これからのイノベーションを実現する』

[著者]W. チャン・キム、レネ・モボルニュ

[翻訳者]有賀裕子

[内容紹介]「勝者総取りゲーム」が雇用や社会を脅かしている。だが、既存の業界を破壊せず、外側にまったく新しい市場を創造する「非ディスラプティブな創造」は実現可能である。これからの世界に必要なのは、経済善と社会善の両立を目指すイノベーションである。「ブルー・オーシャン戦略」チャン・キム&レネ・モボルニュの新境地。

※1 W. Chan Kim and Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Boston: Harvard Business Review Press, 2005; Expanded Edition, 2015.(邦訳 『ブルー・オーシャン戦略』ランダムハウス講談社、2005年。新版、ダイヤモンド社、2015年)を参照。

※2 Kim and Mauborgne, Blue Ocean Shiftを参照。

※3 シュンペーターが経済成長における創造的破壊の重要性に焦点を当てたのに対して、クリステンセンの焦点は、既存企業が油断した(あるいは脅威に対応しなかった)せいで失敗した組織上の理由に置かれた。クリステンセンは2015年のスティーブ・デニングとのインタビューで、「ディスラプションは競争対応にまつわる概念であり、成長の理論ではない」と述べている。Steve Denning, "Fresh Insights from Clayton Christensen on Disruptive Innovation," Forbes, December 2, 2015.を参照。

※4 無消費(nonconsumption)の概念を非ディスラプティブな創造の概念と混同してはならない。ディスクドライブ業界の例で示されているように、破壊的イノベーション理論において、業界リーダーから見過ごされ開拓されずにいるローエンドの周縁市場という文脈で無消費という用語が使われる場合、これはローエンドのディスラプターが参入する足掛かりであり、ディスラプターが業界を支配するにつれて最終的に業界リーダーを破綻へと導くものだと見なされる。クリステンセン著のThe Innovator's Dilemmaを参照。筆者らの用語では、これはローエンドからのディスラプティブな創造に当たる。他方、貧困層向けの市場ソリューションが存在しないフロンティア市場の文脈で用いられる場合、この理論は無消費の状態を、まったく新しい市場を創造する機会と見なす。Christensen, Ojomo, and Dillon, The Prosperity Paradoxを参照。筆者らなりに表現するなら、これは特定の地域における非ディスラプティブな創造に該当する。「無消費」は文脈しだいでディスラプティブな創造、ブルー・オーシャン、あるいは非ディスラプティブな創造の潜在的な市場基盤となり得る。具体的には、無消費が既存業界の境界内で起きている場合はディスラプティブな創造の潜在的な市場基盤となり、既存業界の境界外で起きている場合は非ディスラプティブな創造の基盤となる。ちなみにこれと関連するジョブ理論については、非ディスラプティブな創造を引き起こすツールと見なすべきではない。ジョブ理論は無消費のように、どこでどのように適用するかという文脈しだいで、ディスラプティブな創造からブルー・オーシャン戦略、さらには非ディスラプティブな創造まで、あらゆるものを実現する助けとなる。顧客体験を大幅に向上させ、ひいては買い手が現在使っている製品を「解雇」し、あなたの製品を「採用」するようにすることもできる。従って、ジョブ理論は重要ではあるが、非ディスラプティブな創造と混同すべきではなく、同じものでもない。Clayton M. Christensen et al., "Know Your Customers''Jobs to Be Done'," Harvard Business Review, September 2016.(邦訳「Jobs to Be Done:顧客のニーズを見極めよ」『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2017年3月号)を参照。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)