-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

ビジネス・アドバンテージの4つの源泉

イノベーションと成長について考える際に重要なのは、経済や社会への影響だけではない。イノベーションや成長をうまく成し遂げる組織の力量もまた、重要なのである。ディスラプティブな創造は、対象業界の市場規模がわかっていてターゲットが明確であるうえ、人々が購買意欲を示すニーズの存在が判明しているという優位性がある。

片や非ディスラプティブな創造は、既存市場の垣根の外側で起き、明確なターゲットがなく、人々が購買意欲を示すニーズの有無が不明であるため、より困難に思えるかもしれない。

後述の本書『破壊なき市場創造の時代』第2部では、より体系的な手法で非ディスラプティブな機会を特定して掌中に収める術を学ぶことに主眼を置きながら、上記のような課題を克服する方法を紹介していく。そこでは、非ディスラプティブな市場の創出を目指すイノベーション努力に明確な方向性と焦点をもたらすような、異なるタイプのターゲットの概要を示す他、その商業的な可能性を評価し、開花させる方法についても概説する。

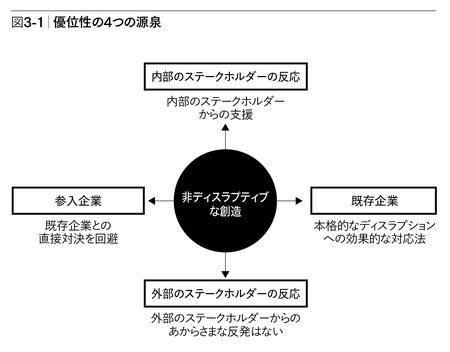

とはいえ、非ディスラプティブな創造には組織・ビジネス上の利点があり、それは4つの源泉に由来することが判明している。4つの源泉は、非ディスラプティブな創造の事例すべてに当てはまるとは限らないが、多数に当てはまるだろう。優位性の4つの源泉は以下のとおりである。

・業界参入者が、スタートアップであれ既存企業であれ、多大な経営資源とイノベーション努力をもとに、潤沢なリソースと広大な商圏を持つ大手既存企業をかわす能力。

・既存企業が、全面的なディスラプションの脅威に対して、正面対決を避けながら対応する能力。ディスラプションの脅威にさらされた際、非ディスラプティブな創造は新たな成長をつかむための対決以外の道を開く。

・イノベーション努力に対する内部のステークホルダーの反応。非ディスラプティブな創造は、既存企業内部のステークホルダーにとって、感情と政治の両面で支持しやすい。

・イノベーション努力に対する社外のステークホルダーの反応。ディスラプティブな創造は利益団体や政府との対立を助長しがちだが、非ディスラプティブな創造はこうした問題をおおむね回避できる。

図3-1は、ディスラプションに対する非ディスラプティブな創造の4つの優位性を示している。それぞれについて見ていこう。

図3-1

シリコンバレーとディスラプティブな創造は、長らく相思相愛の関係にある。マーク・ザッカーバーグがフェイスブック(現メタ・プラットフォームズ)を立ち上げた当初のうたい文句「素早く動き、破壊せよ」を考えてみよう。ベンチャーキャピタリストもメディアも、ダビデ(小人)がゴリアテ(巨人)を倒す物語に感激する。実際にこのような物語は、金銭的な報酬と同じように心の琴線に触れる。

驚くには当たらないが、多くのスタートアップの望みは、既存業界をディスラプトし、次のユニコーンになることだ。起業家たちは日々、既存業界の経済性の打破を目的とした事業アイデアの売り込みに奔走している。従来の組織と異なりスタートアップは、ディスラプションを足並み揃えて受容することをあまり苦にせず、このような姿勢は実行面でも好ましい。

しかし、新興企業であろうと既存企業であろうと、ある業界をディスラプトし、既存プレーヤーの利益を奪おうとするなら、太いネットワーク、資金力、マーケティング資源を持つ強固な組織、すなわちスタートアップにしてみれば、ほぼ確実に自社を凌駕するような組織と対峙する備えをしなければならない。そして相手は、どのような業界であるにせよ、脅威にさらされれば戦いに打って出る可能性が高い。

ムービーパスの失敗

ムービーパスの最近の経験を考えてみよう。ムービーパスは映画館業界のディスラプトを目指して、毎月決まった本数の映画を格安料金で鑑賞できる契約型サービスに乗り出した。まずはサンフランシスコでサービスを開始したのだが、当初から抵抗に遭った。月額定額料金で毎日1本の2D映画を鑑賞できるとあって、約1万9000人が嬉々として契約したのだが、映画館オーナーは、ムービーパスがサードパーティから大量に仕入れたチケットの取り扱いを拒否した。映画館オーナーたちは、ムービーパスが事実上、映画館と映画ファンの間に割り込んで市場支配力を手に入れ、映画館に不動産と映画作品への投資コストを押しつけていると察していたのだ。

3年後にようやく、米国の映画館チェーンAMCがムービーパスとの提携に合意した。ただしこの契約の下では、ムービーパスは見放題の月額料金を一律45ドルに設定するよう求められていた。この価格設定によってAMCは事実上、ムービーパスのディスラプティブな動きに待ったをかけたのである。当時のチケット代は8~9ドルであったため、45ドルの定額料金は高いハードルだった。月に6本以上の映画を観る熱心なファンにとってのみ意味を持っていたのだ。案の定、ムービーパスは2年間でわずか2万人の会員しか獲得できなかった。創業者のステイシー・スパイクスとハメット・ワットは助けを求め、新CEOを迎え入れた。

ムービーパスは以後の2年間、さまざまな契約条件の下で何度も価格を変更しながら、市場のディスラプトと成長目標の達成を目指した。戦略目標は明快だった。「get big fast」(早急な規模拡大)をとおして規模の経済を実現し、既存企業に対する交渉力を獲得しようというのである。映画館に対しては「ムービーパスの定額制サービスの恩恵で空席が埋まり、ひいては増収をもたらすだろう」と主張し、その見返りとして、チケットの割引や売店の売上からのおこぼれにあずかろうと目論んでいた。ただし、加入者数が増えれば増えるほど映画館に対するムービーパスの交渉力は大きくなり、映画館側もそれを理解していた。

ムービーパスによるディスラプションの決定打は2017年8月に放たれた。月額9.99ドルという、大人用チケット1枚分とほぼ同額の途方もない低価格を打ち出したのである。映画ファンは歓喜した。2018年4月には加入者数は約300万人にまで跳ね上がっていた。映画館のオーナーたちはこの状況を重く見て立ち上がった。全米最大の映画チェーンAMCは、記者会見を開いてムービーパスの施策を批判し、以後数カ月にわたるつば競り合いの端緒を開いた。そして、加入者の入館を拒否する意向を表明して、ムービーパスを排除した。2018年6月にAMCはAMCスタブAリストという独自の定額制サービスを発表する。この定額サービスが人気を呼んで軌道に乗ると、リーガルやシネマークといった他の大手映画館チェーンも追随した。

ムービーパスは現金を使い果たし、低価格を維持するために毎月数百万ドルの損失を垂れ流し、既存映画館に対する交渉力を失っていった。大手チェーンがチケットの早期購入などの魅力的な条件を提示するようになったため、ムービーパスは資金が枯渇して2019年9月にサブスクリプション・サービスの終了を余儀なくされた。

『破壊なき市場創造の時代──これからのイノベーションを実現する』

[著者]W. チャン・キム、レネ・モボルニュ

[翻訳者]有賀裕子

[内容紹介]「勝者総取りゲーム」が雇用や社会を脅かしている。だが、既存の業界を破壊せず、外側にまったく新しい市場を創造する「非ディスラプティブな創造」は実現可能である。これからの世界に必要なのは、経済善と社会善の両立を目指すイノベーションである。「ブルー・オーシャン戦略」チャン・キム&レネ・モボルニュの新境地。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)