-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

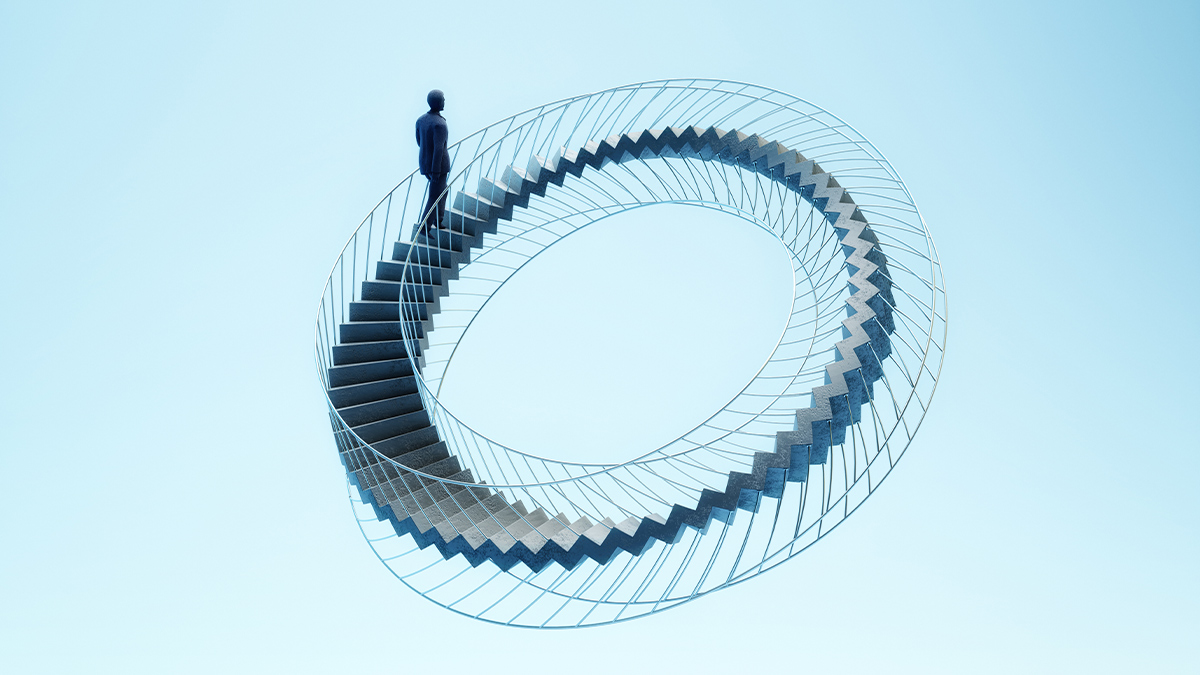

従業員が深刻な「変革疲れ」に陥っていないか

組織を変革する取り組みが従業員を疲弊させ、実害をもたらす可能性もあるという見方は、けっして新しいものではない。一貫性がなく管理不十分な変革が、業績の低下につながるだけでなく、従業員のウェルビーイングを脅かしうることは、長年知られてきた。たとえば、公共部門の従業員632人を対象としたある調査によると、「変革プロセスの予測段階で測定した『変革に対する懸念』は、バーンアウト(燃え尽き症候群)の増加と仕事への積極性の低下に関連」していたという。

フレックス制度の頻繁な変更、AIなどの技術の登場、計画性のないレイオフ、世代による価値観の違いへの対応、そして一般的に、変革が自分にとってどのような意味を持つのかといった不安による認知負荷などにより、多くの従業員が深刻な変革疲れを訴えている。筆者は以前から、人が変化を恐れるというのは嘘であると主張してきた。人が本当に恐れているのは、変化によって排除されることである。最近の容赦ない変革の波は、それを裏づけていると思われる。労働者の49%は、変化のペースについていけず取り残されると感じている(筆者は最近、従業員自身が抱える時代遅れになることへの不安と危険な思い込みについて記事をまとめた)。

こうした疲労の増大は、企業文化の改善、新たな能力や製品の開発、市場におけるパフォーマンス強化といった組織の正当な取り組みにとって好ましい兆候ではない。ガートナーの調査によると、コロナ禍後の大規模な変革プロジェクトの増加によって、企業による変革を支持すると回答した従業員は、2016年の75%から2022年にはわずか43%にまで減少した。

失敗の種は、往々にして変革の取り組みが開始されるずっと前から、変化に対する自己防衛的な考え方に植えつけられている。しかし、そうである必要はない。約束が実現されない絶え間ない変革で組織を疲弊させる必要はないのだ。あなたが変革を推進するチームに、疲労の兆候が見られる場合、自分がその原因をつくっていないか、以下の方法で確かめよう。

変革に対するあなたのモチベーションを探る

INSEAD客員上級教授のデクラン・フィッツシモンズ、准教授のジェニファー・ルイーズ・ペトリグリエリ、同じく准教授のジャンピエロ・ペトリグリエリによる最近の研究調査によると、大規模な変革の多くは、戦略的な必要性や競争上の重要性からではなく、業績上の課題に対するリーダー自身の不安を払拭する必要から生まれていることがわかった。彼らはこれを「防衛的組織化」(defensive organizing)と呼んでいる。

筆者は、この研究の共同執筆者であるジャンピエロ・ペトリグリエリに話を聞いた。彼によると、防衛的組織化は4つの段階を経るという。まず、リーダーは、長引く業績上の課題に懸念を抱く。次に、リーダーは人々を集め、問題について話し合い、考えられる解決策を見出す。ペトリグリエリは次のように語る。

「人は嵐の中で救命ボートにすがるように、一つのアイデアにしがみつきます。そのアイデアとは、タスクフォースの結成や新しいテクノロジーの採用、あるいは他の非常に魅力的なコンセプトなどです。そのアイデアが持ち込まれるやいなや、誰もが『これは素晴らしい、必ずうまくいく』と考える。このようにアイデアを無批判に受け入れることで、懸念が熱意へと急激に変化し、誰もが『どこかにあるであろう』問題に対して一致団結したように感じるのです」

そのアイデアは時間とともに広く取り入れられ、賛同を得るためにさらに多くの人々が関与するようになる。ところが、そのアイデアでは業績の課題を改善できないとわかると、強化された取り組みは防衛的組織化の第3段階、すなわち当初の熱狂を上書きする疲労へと退化し、やがて最終段階、つまりエネルギーとリソースの浪費に対する広範な憤りに終着する。「この間ずっと、取り組みの本当の目的は、解決できない業績上の課題に対するリーダーの不安を和らげ、それを置き換えることなのです」とペトリグリエリは言う。「そして、業績が悪化すると彼らはまた不安に駆られるため、再びエンジンをふかして、さらに大がかりな変革を行わざるをえなくなり、さらなる疲弊を招く、という悪循環が続くのです」

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)