-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

デザイナーの仕事は証明問題を解くようなもの

デザイナーは直感やひらめきに長けているから、素晴らしいアイデアやデザインを生み出せる──。世間では、このように考えている人が少なくないという。見たものに対して、理屈抜きに感じたものをストレートにデザインに起こす。いわゆるセンスに富んだデザイナーがいるのも事実だ。

しかし筆者は、少なくともそのようなタイプのデザイナーではない。それでもたしかに、筆者を含めたデザイナーは、複雑に絡み合った膨大な情報をシンプルにする情報整理に長けている傾向がある。なぜそうしたことができるのか。それは、あまたの情報をあらゆるところから集めたうえで、すべてを整理して物語化し、そこからプロダクトやサービスの存在意義や誰に何を伝えるべきかという本質の一滴を絞り出すという作業を、日常的に行っているからだ。特に理系出身の筆者にとっては、まるで数学の証明問題を解くような、着実で地道なプロセスといってよいだろう。

2000年に大学を卒業した筆者は、広告制作会社に入社し、グラフィックデザイナーになった。刺激のある仕事だったが、クライアントを起点に複数の関係者による数々の伝言ゲームを経た最終段階で我々のもとにようやく依頼が届くため、対象となるプロダクトやサービスの存在意義とも言える本質がわからないまま、広告をデザインする日々が続いた。広告はよくラブレターに例えられることがあるが、それはまるで、会ったこともない誰かに代わり、素性を知らない誰かに向けて手紙を書くようなものだった。いつかはデザインするものの本質を理解したうえで、「他人のラブレター」ではなく「自分のラブレター」を書きたいと願っていた。

デザインの対象になるものの本質を理解するには、プロジェクトの上流から関わるしかない。そう考えた筆者は、プロダクトやサービスを内製するインハウスのデザイナーを目指し、2008年にソニー(現ソニーグループ)へ転職した。そして、ソニーの全社横断的なデザイン部門として、多岐にわたるプロダクトやサービスのデザインとブランディングを担う、クリエイティブセンターに所属することになった。

当時のソニーは、まだエレクトロニクスが事業の主流であったため、クリエイティブセンターでも中心的な存在はプロダクトに直接関わるプロダクトデザイナーやUIデザイナーだった。ブランディングやパッケージデザインなどを行うコミュニケーション領域のデザイナーは、プロジェクトの後半になって声がかかることが多かったが、できるだけ初期段階から関わり、プロダクトやサービスの本質を理解しようと、多くの情報を収集し、あまたのメンバーにヒアリングを続けてきた。

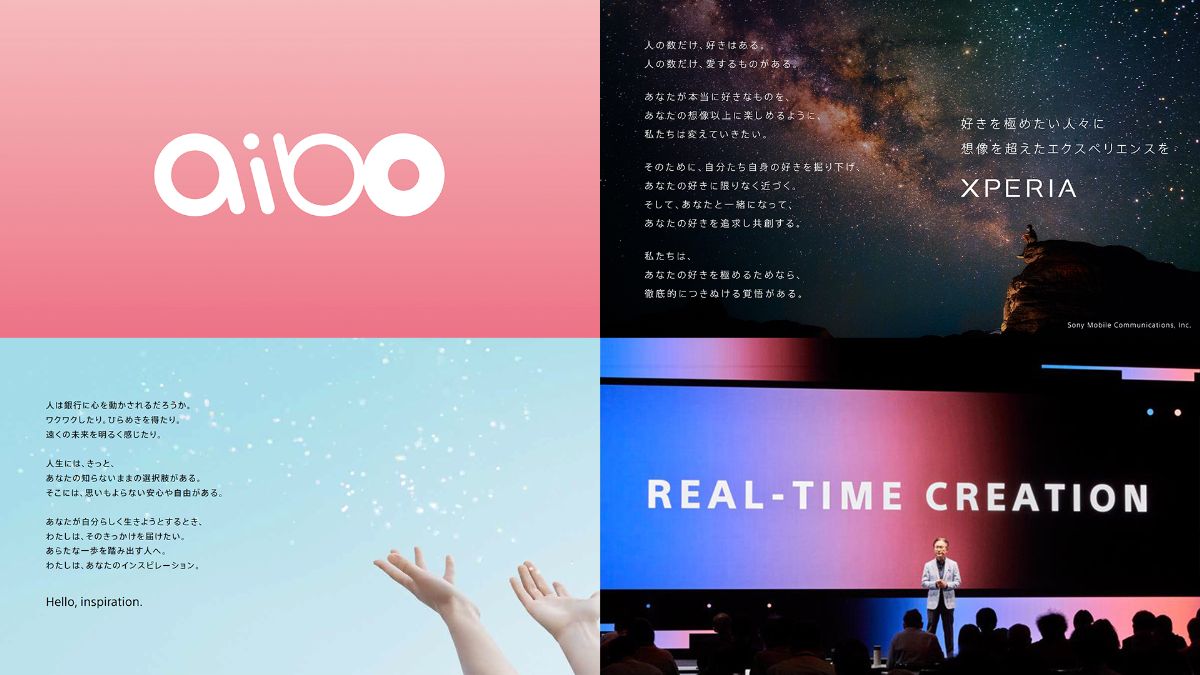

こうした地道な活動を経て、2018年に再発売された自律型エンタテインメントロボット「aibo」では開発段階から関わり、存在意義やポジショニングの提案などを通して、初めてプロジェクト全体に影響を与えることができた。そしてaiboでの経験をきっかけに、その後はスマートフォンのXperiaシリーズなどを主力商品としたソニーモバイルコミュニケーションズ(現ソニー)のコーポレートビジョン(現Xperiaのブランドビジョン)の策定プロジェクトで実績を積み、ソニー銀行のコーポレートステートメント策定などにも携わった。現在では、デザイナーという立場でありながら、ソニーグループのコーポレートメッセージの策定や経営方針説明会といったイベントのディレクションなど、全社的なブランディングにも携わっている。

しかし筆者は、最初から全社的なブランディングにまで影響を与えようと考えていたわけではなかった。「本質を理解してデザインに取り組みたい」というデザイナーとしての欲求から始まった行動は結果として、プロダクトやサービスのブランディング、ひいてはコーポレートビジョンの策定、コーポレートブランディングにつながり、コーポレート全体の統一感の醸成にも寄与することになったのだ。

では、膨大な情報の中からプロダクトやサービスの存在意義とも言える本質を探り当て、デザインに落とし込むために、筆者はデザイナーとしてどのようなプロセスを経ているのか。本稿では、筆者が携わったaiboのブランディングやソニーモバイルのコーポレートビジョンの策定、さらに経営方針説明会のデザインディレクションを例に、どのように膨大な情報から「証明問題」を解き、プロダクトやサービスの存在意義に当たる本質を探り当てているのか、そのプロセスを紹介する。

近年、デザイン思考やデザイン経営というキーワードをよく耳にするようになり、デザイナーの考え方や能力を経営に取り入れたいという企業のエグゼクティブも増えている。デザイン思考とは一般的に、デザイナー的な感性を通じて、課題に対するプロトタイプに繰り返しフィードバックを行い、よりよいものをつくり上げる思考法だと捉えられている。それに対して筆者は、デザイン思考とは物事を俯瞰し、そこからそのものの本質である一滴を見つけ出すことだと考えている。本稿で紹介する内容が、デザイナーに限らず、あまたの情報にあふれて意思決定に悩む多くのビジネスパーソンの参考になれば幸甚である。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)