-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

賃金格差をどう是正するか

ここ数年、多くの企業が体系的な賃金格差の是正を目指している。ペイエクイティ(同一価値労働同一賃金)の実現は、企業を法的責任から守るだけでなく、よりよい、より公平な職場環境を築くためにも役立つ。ただし、その方法は常に明確というわけではない。筆者らがペイエクイティ分析に関する研究結果をビジネスリーダーに提示する際は、特にリソースが限られている場合、格差を特定して是正する方法について助言を求められることが多い。

その答えは、おそらく思われているほど明白ではなく、組織が賃金格差の是正を検討する動機によって決まる。企業として公平な職場環境を築きたいのか、規制リスクを最小限に抑えたいのか、あるいはその両方か。本稿では筆者らの研究をもとに、企業が賃金格差について考え、優先順位に応じて是正すべき格差を特定する方法を提案したい。

ペイエクイティ分析を行う

最初のステップはペイエクイティ分析を実施することだ。これは従業員の報酬を体系的に分析し、性別や人種など人口統計学的グループのうち、報酬が不当に低くなっているかどうかを判断するプロセスである。職務内容や資格など賃金を決める要因を考慮したうえで、賃金格差の度合いを測定する。

たとえば、会社全体で男性と女性に5%の賃金格差がある場合、責任、経験、教育など報酬に正当な影響を与える要因を考慮しても、女性は男性より平均で5%賃金が少ないということになる。

賃金格差を特定したら、それにどう対処すべきかを考えなければならない。格差の大きさは考慮すべき事柄の一つにすぎない。企業は特定の規制環境や、格差がステークホルダーにとってどの程度重要かを考慮しながら、格差是正への取り組み方を決める。

規制のリスクを理解する

法的責任の軽減を考えている企業は、少なくとも初期の段階では、賃金格差の統計的有意性に留意する必要がある。裁判所や規制当局が差別や不平等を判断する際は、それを重視することが多い。

統計的有意性は、何か(たとえば賃金格差)が偶然によって起きたとは考えにくいことを示す。多くの場合、統計的有意性の閾値(いきち)は5%に設定される(ここでは賃金格差の大きさ[例:1.5%]と統計的有意性[例:5%]という2つの異なる数字について議論している)。賃金格差に統計的有意性があると認められた企業は、司法の場では、従業員の特定のグループに対して差別を行っている可能性が高いと見なされる。

ペイエクイティ分析を実施すると、格差の大きさだけでなく、格差の統計的有意性も結果として得られる。この数字は組織の規模や企業の給与体系など、複数の要因の影響を受ける。

従業員数が多いほど、賃金格差が偶然、起きる可能性は低いと考えることができる。その理由をコイン投げに例えて考えてみよう。4回中3回表が出れば、偶然と考えるかもしれない。しかし、40回中30回表が出れば、コインの重さが表に偏っている可能性が高いと確信するだろう。

同様の理由から、企業の給与体系が厳格であるほど(つまり、従業員の職務と資格が明確に給与を決めている)、ある規模の賃金格差が裁判で有意と見なされる可能性は高くなる。言い換えれば、職務と資格から給与をかなり正確に予想できる企業は、組織内の賃金格差を偶然のせいにすることは難しい。

格差の大きさはステークホルダーによって重要

重要なのは統計的有意性だけではない。平均的な従業員、投資家、あるいはマネジャーは、計測された賃金格差の経済的な有意性に、より注目するだろう。たとえば、小規模な企業では、人口統計的学的な背景が異なる従業員の賃金格差が4%の場合、経済的には有意性があり、したがってステークホルダーにとっては重要かもしれないが、統計的には有意ではない。

ただし、この格差を是正する必要がないという意味ではない。格差の経済的な規模は、企業がステークホルダーの期待と自分たちのペイエクイティ哲学を比較して検討する際に重要な要件になる。

格差を是正し、その状態を維持する方法

1. 価値観と規制環境を吟味して目標を設定する

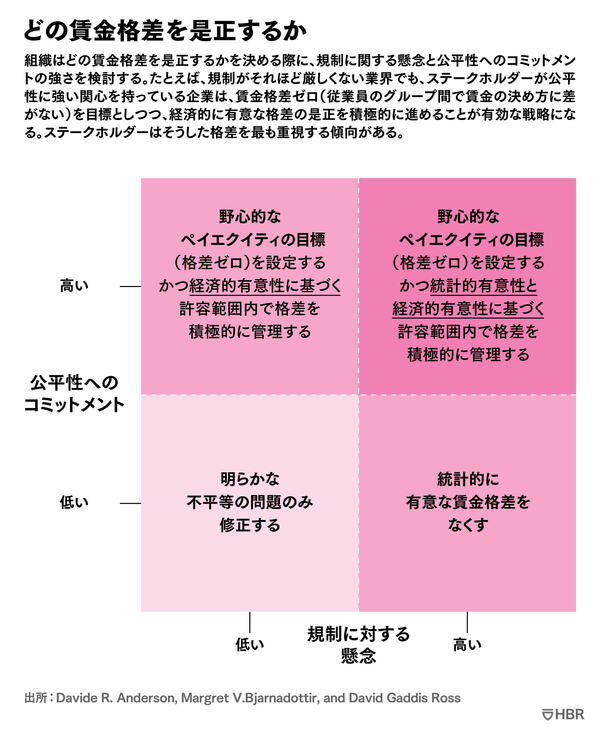

まず、企業は内部の圧力と規制の圧力のレベルを見極めて、賃金格差の目標を設定する。ステークホルダーがペイエクイティに強い関心を示さず、規制の圧力も最小限しかないという企業は、明らかな不平等を是正するための措置を自主的に取るとしても、それ以上の行動はしないだろう。

対照的に、自社の価値観とブランドが賃金格差と矛盾していて、ペイエクイティに関する規制当局の厳しい監視や法的責任に直面している企業は、賃金格差をゼロに近づけて、その状態を維持する必要がある。賃金格差ゼロは、従業員、外部のステークホルダー、規制当局に伝える際に、わかりやすくてインパクトがある。

これらの両極の間には、ペイエクイティに関する規制の圧力は低いものの、賃金格差が存在することと矛盾する価値観を持つ企業がある。このような企業は、経済的な賃金格差を許容できる閾値(例:1%)を設定し、この水準以下で格差を管理する。理想としては格差をゼロに近づけたい。

もう一つ中間的なケースは、主に規制リスクを重視する企業だ。この場合、統計的に有意な場合を除き、経済的に有意な格差はほとんど考慮しないかもしれない。こうした企業は、統計的に有意な賃金格差の閾値を設定し、規制当局が許容する範囲内に格差をおさめるように努める。

2. 既存の格差を縮小または解消する

賃金格差の目標を明確にした組織は、格差の解消に取り組むことになる。まず、賃金格差を内部で決めた閾値(統計的有意性または経済的有意性を基準に設定できる)を下回るように是正しなければならない。

ペイエクイティ分析を行って賃金格差を特定し、それが自社の閾値を超えている場合は、不当に賃金が低いグループの従業員の賃金を引き上げる。その総額は、格差を自社が許容できる閾値内に収めるために必要な金額をもとに算定する。

規制環境や、是正目標に対する格差の大きさ、予算の制約に応じて、段階的に是正することを選ぶ企業もある。つまり、複数の給与サイクルにわたって小規模な調整を行いながら、賃金格差を閾値未満に縮小していく。

複雑な組織では、部門や子会社などによって異なるペースで格差を是正することを認める場合もめずらしくない。最初の賃金格差の規模が異なり、部門や子会社が異なる労働市場で活動していて、規制監督の影響の度合いが異なる場合は特に、こうしたアプローチになる。

3. 閾値を賃金慣行に組み入れる

賃金格差が是正された後は、組織の報酬プロセスに賃金の公平性を組み込む必要がある。これは、採用や解雇、一時的な給与調整など、マネジャーが行うすべての賃金決定が賃金格差に影響を与えるからだ。極めて静的な組織でない限り、このような決定は継続的に行われる。

したがって、組織の賃金格差は動的な指標であり、企業は目標とする格差について許容範囲を設定しなければならない。

この許容範囲の大きさは、組織の規模や給与体系の厳格性などいくつかの要因によって決まる。組織が小さいほど、それぞれの影響は大きくなる。高給の女性が小規模な組織を離れる場合、性別の賃金格差に与える影響は、大規模な組織を離れる場合より大きい。なぜなら、小規模な組織では、一人の従業員が労働力全体に占める割合が大きいからだ。一般に組織が大きくなり、給与体系が厳格になるほど、調整の余地は小さくなる。

4. 積極的なペイエクイティ管理の実践

将来の賃金格差を防ぐためには、新規採用者(および内部の昇進者)の最初の賃金を、偏りなく決めなければならない(これは企業のペイエクイティの分析モデルをもとに評価できる)。先行的なアプローチとしては、ペイエクイティをリアルタイムで監視することや、労働力構成の変化に合わせて調整することなどがある。さらに、同じような立場の従業員と組織内で一貫性を確保するため、データに基づく臨機応変な調整も可能だ。最近はこのプロセスを支援する、高度だがユーザーフレンドリーなソフトウェアがある。

* * *

ペイエクイティは企業にとってリスクであり、機会でもある。まず、賃金格差がステークホルダーや規制当局の怒りを招かないようにしなければならない。その一方で、ペイエクイティの目標を明確に定めて実践する企業は、働きやすい職場として差別化され、離職率が低くなる。企業は規制リスクをできるだけ抑えるか、賃金格差を最小化する、あるいはその両方を目指して、賃金格差の是正に積極的に取り組むことを強く勧める。

"Your Company Wants to Close Pay Gaps. Here's Where to Start.," HBR.org, April 08, 2025.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)