-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

価値をもたらしてくれる顧客を特定する

この約5年間、厳しいマクロ経済環境に対して、企業の多くはコスト削減と価格引き上げという2つの手段に頼り続けてきた。それは意外なことではない。経済の混乱によって、企業の経営幹部は短期的かつ場当たり的な思考に陥り、四半期の業績予想を達成するか上回るかといった目先の懸念に囚われがちである。いま、関税が企業の計画を混乱させ、経済成長の見通しが鈍化している中、経営幹部が再びこれらの手段に頼る可能性は高い。

問題は、コスト削減をするのみでは効果がない、ということだ。消費者は価格上昇に対してますます慎重になり、購入を控えたり、代替品を選んだりしている。このような短期的な視点は1〜2四半期程度は有効かもしれないが、長期的に本当に重要なこと、すなわち自社に価値をもたらしてくれる顧客に対して価値を提供するという点から、注意を逸らしてしまうことが多い。

投資家が期待する成果を挙げたい企業は、それを帳尻合わせではなく、正当な価値創出によって得なければならない。その出発点は、「ウイン・ウイン」の関係を築ける適切な顧客を選ぶことである。

操作的な利益成長の限界

コロナ禍の始まりから2024年までの5年間で、企業は前例のない課題に直面した。世界的なパンデミックによって1年以上にわたり業務が世界中で中断されただけでなく、サプライチェーン、需要パターン、収益性に影響を与える極めて多様な変動要因にも直面した。大半の企業は、この危機に何らかの形でコスト削減や価格引き上げをして対応した。

しかし、筆者らの最近の分析によると、これらの対策は、適切な顧客を選ぶという戦略的な取り組みと連動し、それに資する形で実施されない限り、企業の長期的な価値創出の可能性に対しては限定的な影響に留まる。

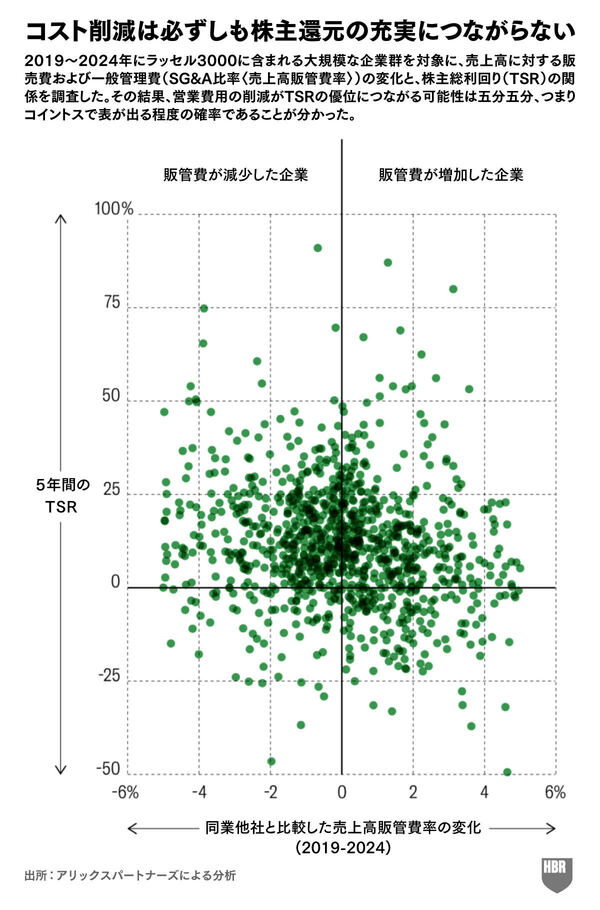

コロナ禍以来、支配的なテーマとなっているコスト削減を考えてみよう。ハケット・グループの調査によると、2023年だけでも69%の企業がコスト削減を主要な戦略課題として挙げている。しかし、ラッセル3000(米国の時価総額上位3000社)の中から選定した関連性の高い1000社の詳細な財務結果を分析したところ、売上高に対する販売費および一般管理費(売上高販管費率、またはSG&A比率)の削減で測定される営業効率の改善は、TSR(株価上昇率と配当利回りを足した株主総利回り)で算出した企業の時価総額の成長と実質的に相関がないことが明らかになった。

効率はたしかに重要である。しかしデータは、企業がコスト削減だけに頼って利益を捻出しても、優れた長期リターンを実現できるわけではないことを強く示唆している。

価格設定については、より複雑な様相を呈している。米国商務省経済分析局(BEA)のデータによれば、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけて、全体のインフレ率は約6%上昇し、その約半分は企業の利益率の拡大、つまり企業が投入コストの増加を上回るペースで価格を引き上げたことによるものであった。残りは主に人件費および非人件費の上昇によるものである。

しかし、2023年第3四半期から2024年第3四半期にかけてのBEAデータ(2024年2月取得)に基づくと、インフレ率は鈍化し、利益率の寄与度は大きく低下しており、物価上昇全体の約20%にとどまった。このように利益主導によるインフレ率の顕著な低下は、企業の価格決定力、あるいは少なくとも価格引き上げを通じて利幅を拡大する意欲や能力の減退を示唆している。

実際、消費者が限界に近づいていることを示す証拠は増えている。小売売上高、消費者信頼感のレベル、新築住宅着工件数、そしてもちろん株式市場といった指標がその点を裏づけている。残る価格弾力性は、関税やその他の貿易制限による原材料費の上昇をカバーするために必要となる可能性が高い。「我に十分な長さのてこと支点を与えよ、されば地球をも動かさん」と、ギリシャの数学者アルキメデスは言ったとされる。しかし、価格はもはやそのてこではない。

収益性の高い成長を実現する

値上げの余地が限られ、コスト削減が株主還元と直接的な相関を持たないことが明らかになったいま、何が効果を発揮するのか。特に経済成長が鈍化し、不確実性が高まっている現在、ビジネスリーダーはどこに注力すべきか。

それは、どこで、どのように競争するかについて、慎重かつ賢明な選択を行うことである。すなわち、どの顧客にサービスを提供し、その取引をどのように得るかという選択である。経営陣は、正確な事実、適切な戦略、資本配分、そして組織能力を備えたうえで、「ウイン・ウイン」の価値関係が最も生じやすい最適な顧客を選択しなければならない。

過去5年間の高業績企業群を分析した結果、ある共通点が明らかになった。彼らは、最も重要かつ収益性の高い顧客を慎重に選定し、その顧客に合わせて業務および営業戦略を最適化していた。このためには、誰をターゲットとするかだけでなく、誰を対象外とするかについても、大胆な決断を下す必要があった。

米国を拠点とする2つの企業、ディラーズ百貨店と携帯電話会社Tモバイルは、こうした「ウイン・ウイン」の顧客を選択した優れた例である。

ディラーズ:戦略的な顧客選定

ディラーズはこの5年間、多様な顧客セグメントを狙ってターゲット市場を最大化するという一般的な百貨店戦略から、意図的に脱却した。その代わりに、同社は高級志向の顧客セグメントに重点を移した。CEOのウィリアム・ディラードと社長のアレックス・ディラードが2023年に株主に語った通り、「当社は、価格や販促施策よりも、ファッション性や新しさによって強く動機づけられた顧客が訪れる場である」

その顧客層を特定したうえで、ディラーズは彼らを惹きつけ、サービスを提供し、価値を創造するために、ほぼすべての事業活動の方向性を再構築した。具体的には以下の取り組みを行った。

1. 値引きや低価格プロモーション(同業他社の多くが重視していた)を戦略的に削減し、ブランド認知を向上させた。

2. 売れ筋でトレンド性の高い商品に商品構成を集中させ、限定性を強調した。

3. ターゲット顧客層に合わせて、店舗デザイン、マーケティング、顧客体験を最適化した。

4. 在庫管理、品質保証、地域別の品揃え分析に戦略的投資を行い、各店舗がプレミアム顧客の期待に応える商品を確実に取り揃えられるようにした。

その成果は顕著であった。財務データおよびソフトウェア企業FactSetのデータ分析によると、2019年から2024年の間に、ディラーズの売上総利益は同業他社の3倍のペースで増加し、営業利益率は業界最低水準から最高水準にまで向上した。さらに、業界内の経済的利益(資本コスト控除後の利益)に占める同社のシェアは45%増加し、TSRは50%近くに達した。

Tモバイル:手薄な顧客の発掘

携帯電話会社Tモバイルは、優れたリターンを実現するために別の道を選んだ。同社は、競争環境と顧客ニーズに対する深い理解を活かし、同業他社の戦略的な弱点を突いた。ベライゾンとAT&Tが大都市中心部のプレミアム顧客を奪い合う中、Tモバイルは、未開拓の地域や、(海外も含む)広域なカバレッジを重視する「ネットワーク・シーカー」、高品質を維持しつつ手頃な価格を求めるバリュー志向の消費者といった、十分に対応されていない顧客セグメントを特定した。

Tモバイルは、技術面と顧客体験に焦点を当てた2つの主要な戦略によってこれらのセグメントにアプローチした。技術的には、ミッドバンド5Gを活用することを選択した。これは、ベライゾンのミリ波5Gよりも通信速度では劣るものの、より広範な地理的カバレッジを提供し、特にTモバイルがターゲットとする層にとっては十分な速度を備えていた。

同時に同社は、契約手数料や隠れた料金、サービス契約といったターゲット顧客が直面していた従来の不満要因を排除する「アンキャリア」(un-carrier)戦略を推進した。このアプローチは2013年からTモバイルの戦略の一環であったが、サービス品質でベライゾンやAT&Tとの差を縮めたことにより、その影響力は大きく高まった。

2022年から2024年第2四半期にかけて、Tモバイルは、主要なブロードバンド競合他社をすべて合わせた数よりも多くの顧客を獲得した。Tモバイルは、この新たに創出した顧客価値を株主価値へと結びつけることに成功し、筆者らの分析によれば、過去5年間で業界における経済的利益のシェアを20%増加させ、TSRは年平均約25%と、競合他社を大きく上回った。

ビジネスリーダーへの戦略的提言

正しい「ウイン・ウイン」顧客を選び、維持する戦略は、以下の4つの柱から成り立っている。

最も収益性の高い顧客セグメントと、そのバリュードライバーを特定するための適切な事実

企業内部の事業活動および外部市場において、価値がどこに、なぜ集中しているのかを詳細にマッピングすることが、重要な出発点となる。詳細な分析は、経済的利益(資本コスト控除後の利益)が、商品と顧客セグメント、地理的市場、チャネルが交差するごく一部のポイントに集中していることを示している。たとえば、飲料メーカーにとっては、スーパーマーケットで2リットルのペットボトルを販売するよりも、コンビニエンスストアで缶入り飲料を1本ずつ販売するほうが、はるかに収益性が高いのである。

多くの経営企画部門や戦略部門は、経済的事実を十分に詳細なレベルで構築できていない。その結果、経営陣は「平均値」に基づいて意思決定を行わざるを得なくなるが、それがしばしば誤解を生む。より詳細な情報があれば、企業はリターンが最大化される領域に投資を集中することができる。また同様に重要なこととして、経済的利益の増加に特化した形で、コストおよび価格の調整手段を効果的に活用することが可能となる。こうした情報がなければ、投資や施策は企業全体に一様に分配されてしまう可能性が高い。

適切な機会に重点を置く適切な戦略

「誰に」(どの顧客にサービスを提供するか)と「どのように」(どの手段が顧客と自社の価値を生み出すか)が明確になったら、次に必要となるのは「何を」──すなわち、商品、マーケティング、オペレーションにわたる整合性と連携のある戦略を構築することである。

たとえばディラーズは、高級志向の顧客をビジネスチャンスと捉え、どのようにすればその顧客に最適なサービスを提供できるか、また、どのような商品や機能がその目的に適さないか(例:価格に敏感な顧客に訴求するもの)を軸に、商品構成、店舗デザイン、業務能力を再構成した。

同様に、Tモバイルの「アンキャリア」戦略では、ネットワークの信頼性と価格の手頃さを強調する一方で、バリュー志向の顧客を敬遠させていた従来の特徴を意図的に排除し、選定した顧客セグメントに完全に整合する戦略を実現した。

最適な機会に全力で取り組むための、適切な資源配分

資本予算編成、年間予算計画などの資源配分プロセスは、適切な戦略と整合していなければならない。しかし、資本予算と戦略計画を結びつけていない企業はあまりに多い。その結果、企業は資源を配分する際に、ある顧客がもたらす売上高に過度に注目し、そこからどれだけの利益を生んでいるかを十分に重視していない。予算立案者は、その資源がどれだけの価値を生み出せるかではなく、「前年比の増減」に基づいて資源を配分している。

資本、営業費用、経営陣の時間など、あらゆる資源を適切に集中させることこそが、最も収益性の高い顧客を獲得し、維持するための中核である。

戦略を支える適切な組織力と業務遂行力

すべての戦略的成功の背後には、勝てる組織基盤がある。持続的な成功は、それを支える能力と条件、特に資本配分、戦略策定、業績管理、人材管理、インセンティブ設計にわたる、一貫性のある質の高い意思決定プロセスが不可欠である。

これらのシステムが戦略目標と緊密に整合していれば、持続的な成果を実現する強力な基盤となる。たとえば、ディラーズの地域密着型品揃えの成功には、適切な在庫管理、リアルタイムの店舗/SKU(最小在庫管理単位)データ、そしてサプライチェーンの物流機能が欠かせなかった。

* * *

過去5年間の経済的混乱は、戦略を顧客から出発点として商品やオペレーションに展開していく重要性を浮き彫りにした。不確実性が2025年以降も続く中で、顧客──それも正しい顧客──を優先することは、単なる優位性ではなく、持続的な成功のために不可欠である。

正しい顧客を選び、その選択を軸に戦略的施策と個別施策を組み合わせることで、企業は同業他社を上回り、投資家により高いリターンをもたらし、業界における経済的利益のより大きなシェアを獲得することができる。また、全体の成長が回復した際には、さらなる成功に向けた態勢を整えることができる。

この期間が、最終的に一時的な異常と見なされるのか、あるいは絶え間ない混乱と加速するイノベーションを特徴とする新たな時代の幕開けと見なされるのかは、依然として不透明である。しかし確かなのは、この「ニュー・ノーマル」がすぐに消える兆しはないということである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)