-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

薄利多売でも売上高世界一

「世界で一番売上高が大きい企業はどこか」――今回はまずこんな質問から入ってみたいと思います。

マイクロソフトやアマゾン・ドットコムといったビッグテックを連想した方や、ウォルト・ディズニーやコカ・コーラ、マクドナルドなど私たちにお馴染みのグローバル企業を連想した方もいらっしゃるかもしれません。しかし残念ですが、どれも不正解。答えは小売りのウォルマートです。

1962年にサムと“バド”ことジェームズのウォルトン兄弟によって創業されたウォルマートは、その後着実に店舗数と売上規模を増やしていき、1989年には米国の小売業で収益トップに立ちました。2002年には石油大手エクソンモービルを抜いて初めて売上高で世界第1位となりました[注1]。

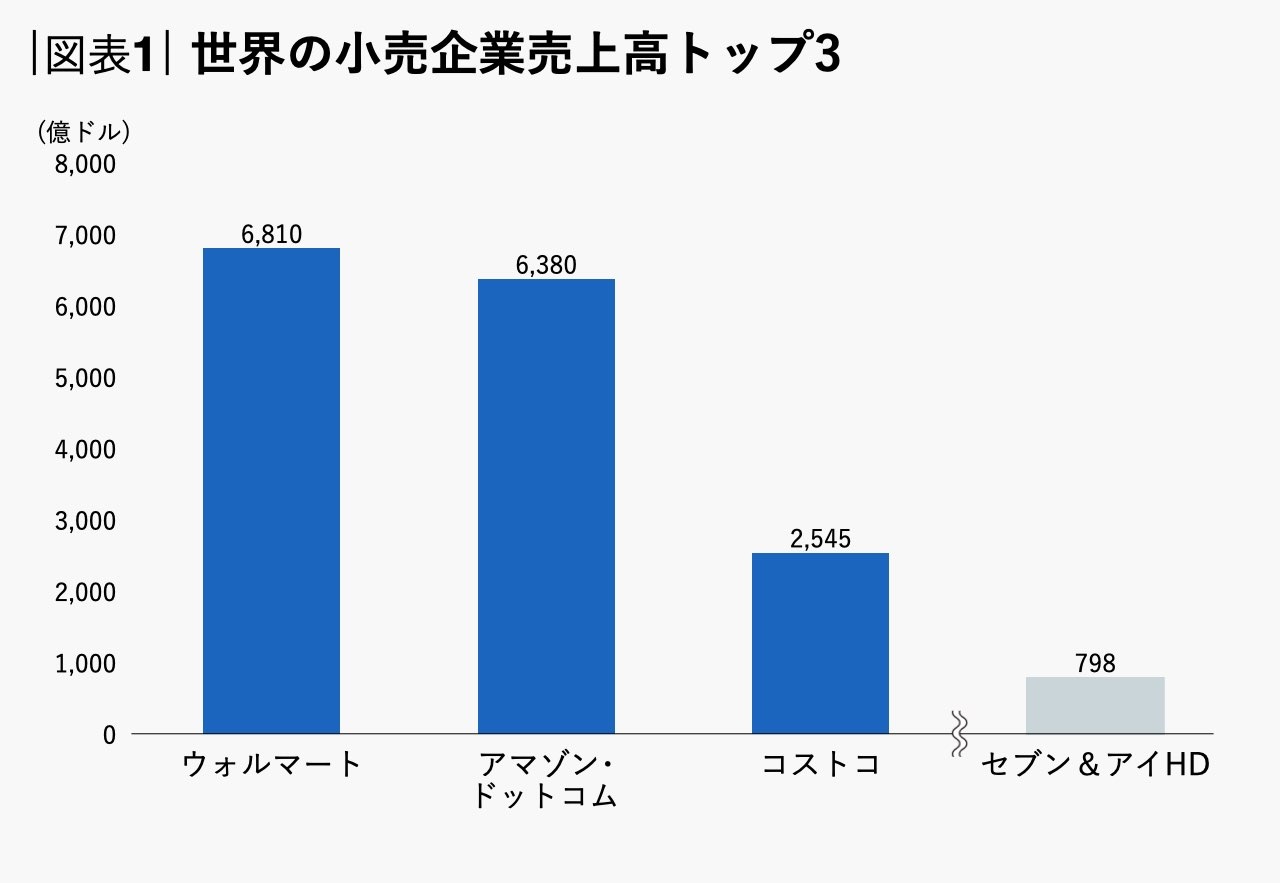

現在の世界の小売企業を売上高の多い順に並べてみると、1位がウォルマート(6810億ドル)、2位がアマゾン(6380億ドル)、3位はコストコ(2545億ドル)という顔ぶれになります。ウォルマートはアマゾンやコストコに大きく水をあけており、まさにダントツの売上規模を誇ります。ちなみに、このウォルマートの売上規模は、日本の小売業界における売上高トップで海外にも多くの店舗を持つセブン&アイホールディングスの、実に9倍近くにもなります。

出所:ウォルマートの2025年1月期Annual Report、アマゾンの2024年12月期Form10-K、コストコの2024年9月期Annual Report、セブン&アイ・ホールディングスの2025年2月期決算短信(2025年2月末時点の1ドル=150円で換算)より筆者作成。

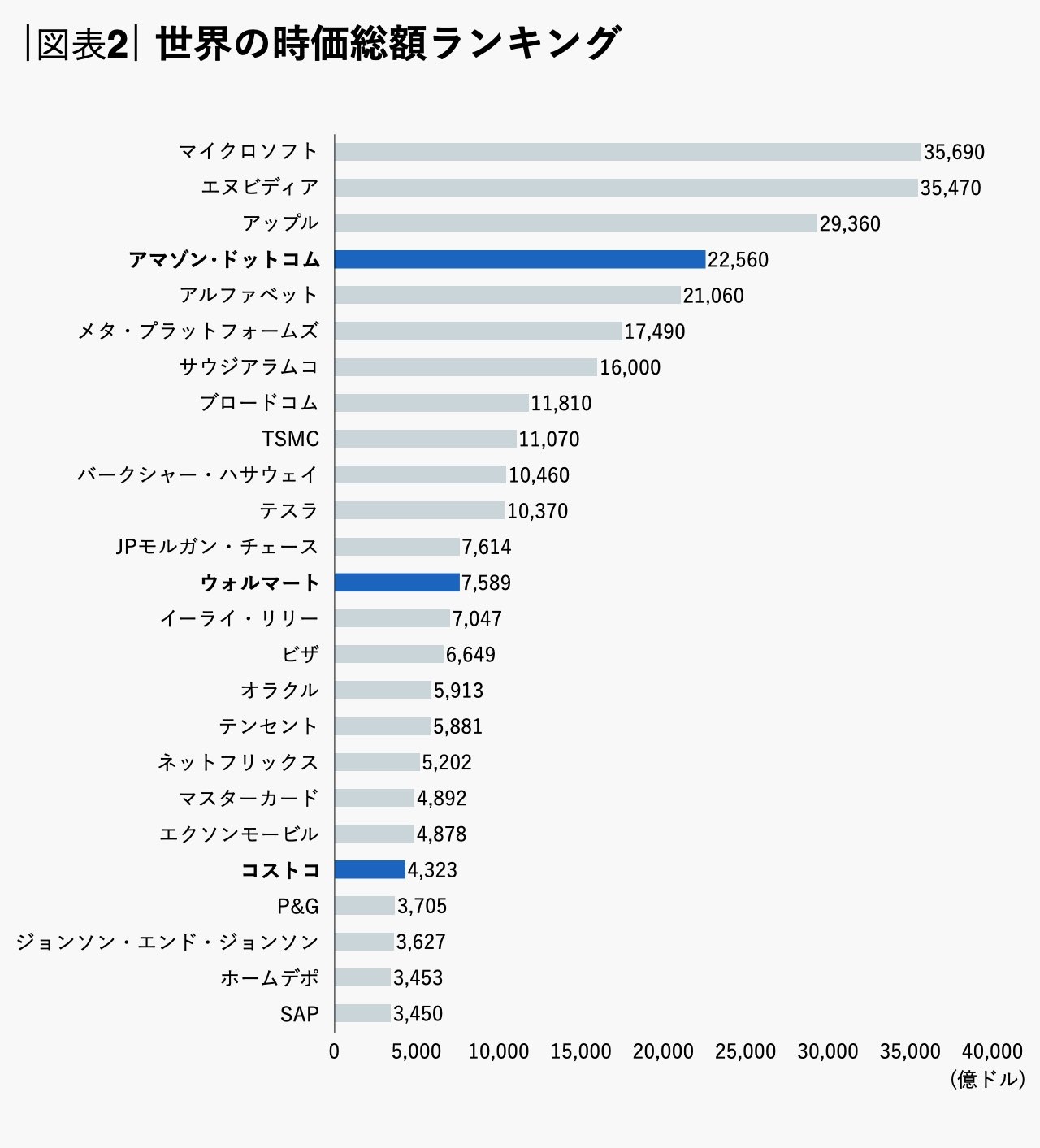

また、ウォルマートは売上高だけでなく、時価総額も世界のトップ20に入っています。ビッグテックの一角を占めるアマゾンにはさすがに劣りますが、実店舗を持つ小売企業の中では当然、ウォルマートが時価総額トップです。

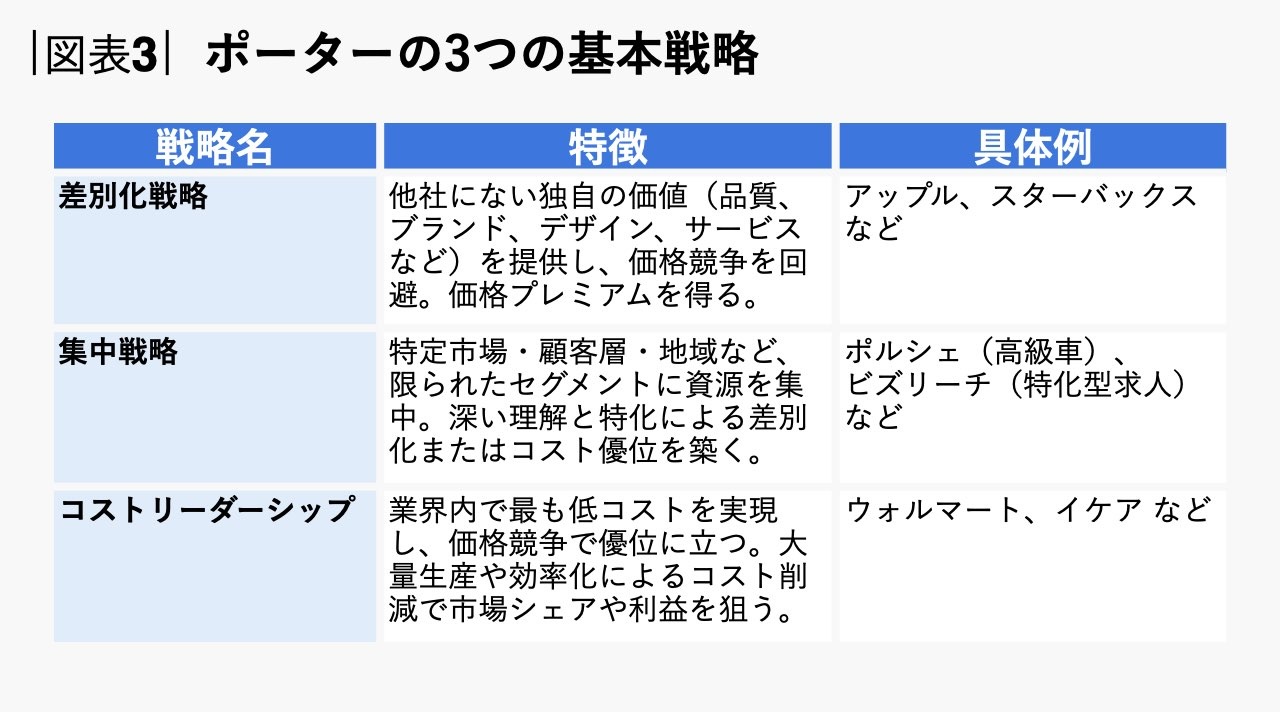

ウォルマートといえば、「エブリデイ・ロープライス」(いつでも低価格:通称EDLP)がとりわけ有名です。価格を下げて回転率を上げることに注力したウォルマートの戦略は多くの顧客の心をつかみ、同社の成長を大きく後押ししてきました。ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーター教授は3つの基本戦略を提唱していますが、その特徴に当てはめると、ウォルマートのEDLPはまさに「コストリーダーシップ」の代表格といえるでしょう(図表3)。

出所:マイケル E. ポーター『競争優位の戦略』を参考に筆者作成。

しかし考えてみれば、これはすごいことだと思いませんか。低価格で商品を提供しているにもかかわらず、売上高で世界一、時価総額でも世界のトップ20位以内に入るというのですから。ディスカウントストアのような薄利多売といわれる小売業は、高価格商品を扱う企業に比べて、そもそも儲けを出すこと自体、そう簡単ではないはずです。

そこで今回は、売上高で世界の頂点を極めるウォルマートの強さの秘密を探っていくことにしましょう。

分析を進めるにあたってはもう1社、同じく実店舗を持つスタイルの小売業の中ではウォルマートに次ぐ売上高を誇るコストコも取り上げたいと思います。1983年に創業したコストコは、会員制の倉庫型ディスカウントストアという形態を取っています。こちらも薄利多売のスタイルながら、時価総額は4000億ドルを超えます。時価総額ランキングのトップ争いをするビッグテックと比べれば低いものの、小売業で4000億ドルを超える評価を得ているのは稀なことであり、ここにもまた強さの秘密がありそうです。

小売りの世界でしのぎを削るウォルマートとコストコ。両社ははたして、どのような競争力を持っているのでしょうか。

利益率は高いといえるか

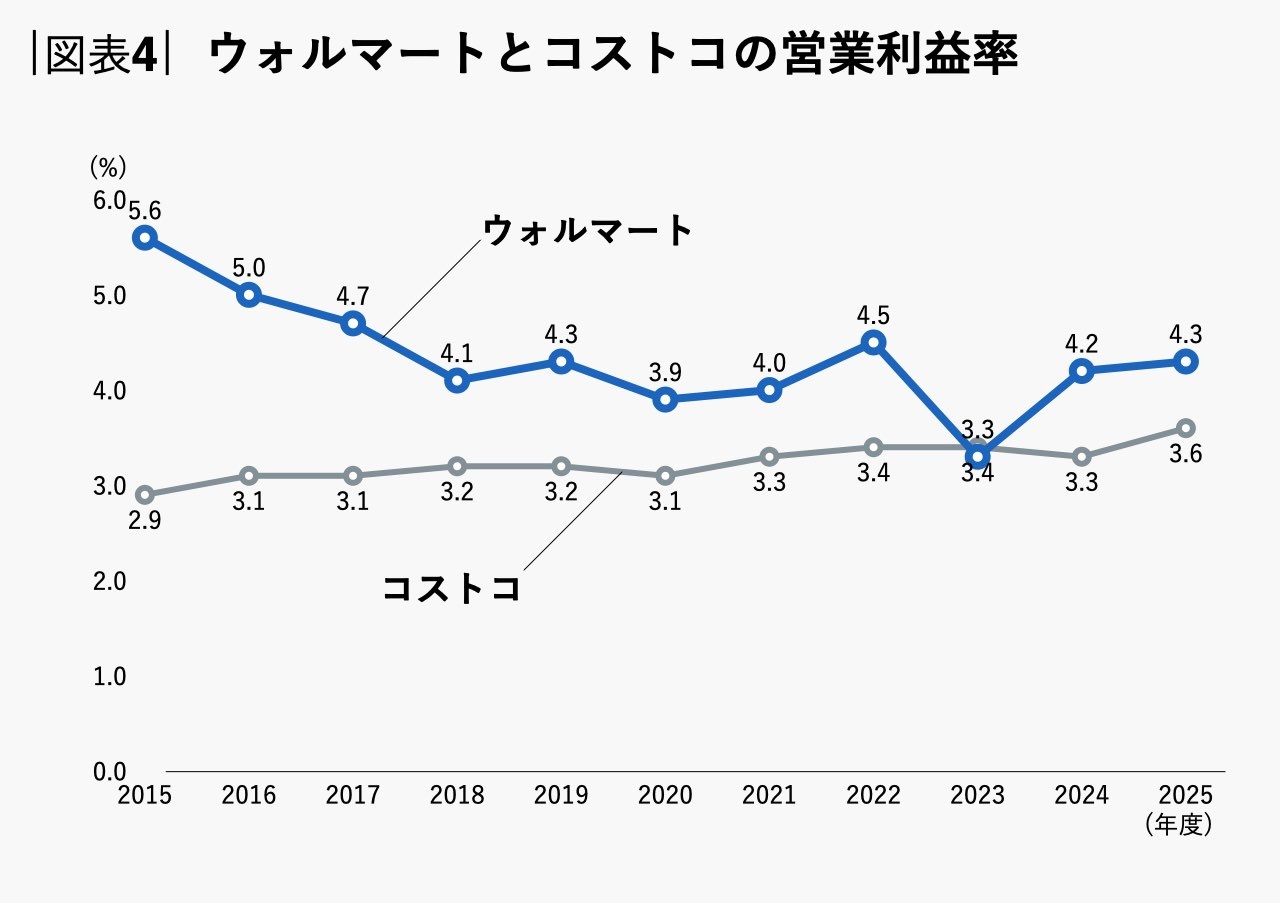

まずは、ウォルマートとコストコの営業利益率を確認しておきましょう(図表4)。

出所:ウォルマートおよびコストコの各年Annual Reportより筆者作成。

直近の2025年度では、ウォルマートの営業利益率は4.3%、コストコは3.6%と、ウォルマートが若干上回る程度ですが、過去10年の平均で見るとウォルマート4.4%[注2]、コストコ3.2%となり、ウォルマートのほうが1%ポイント強上回っています。

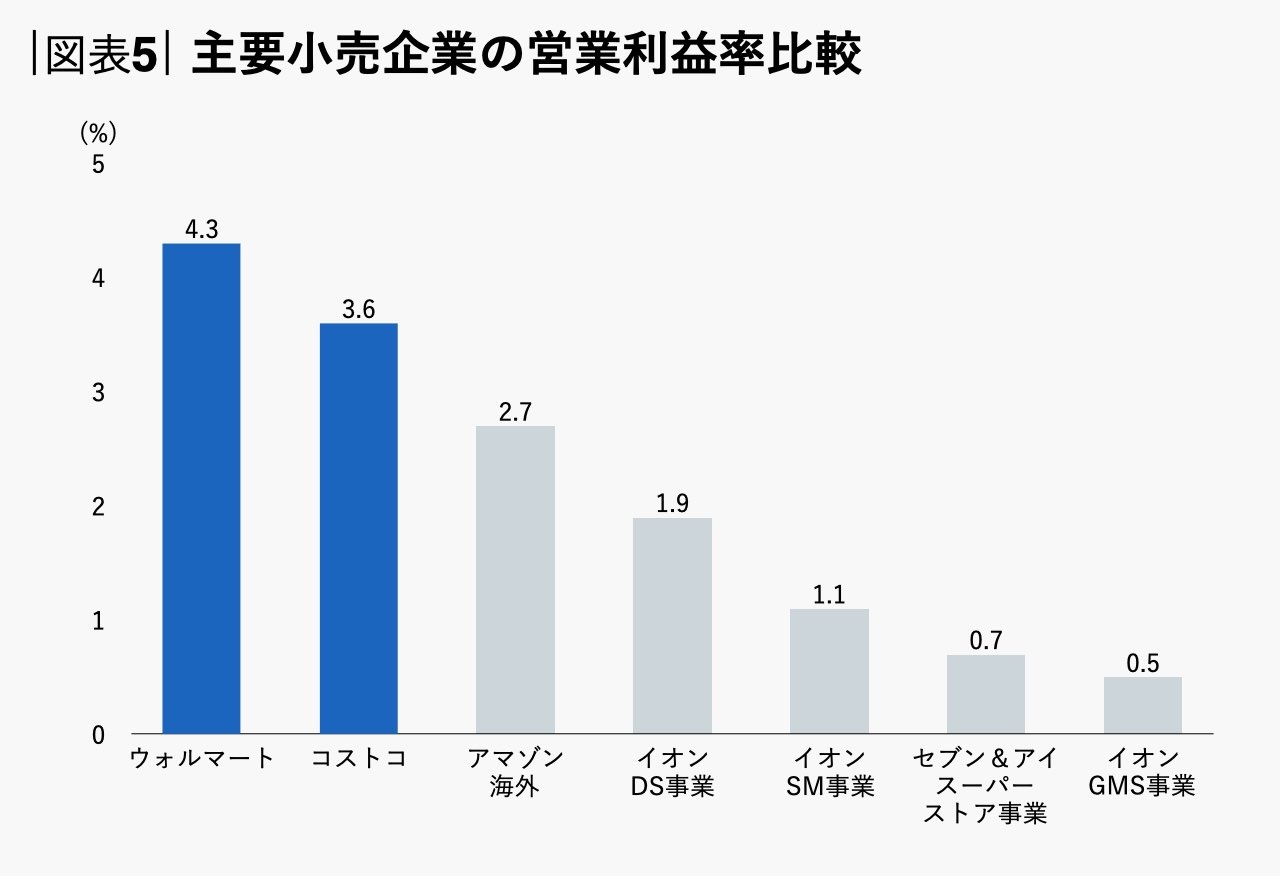

この利益率を見て「なんだその程度か」と思われたとしたら、ちょっと待ってください。一般に、小売業の利益率は1%前後もざらにある世界。その証拠に、ウォルマートとコストコの利益率を、日本の主要な小売企業のそれと比較したものが図表5です。ウォルマートとコストコはディスカウントストアという業態でありながら、長期にわたって3〜4%前後の利益率を確保できているのですから、これは十分注目に値します。

注:なお、アマゾン、セブン&アイホールディングス、イオンの会社全体での利益率はこれよりも高い。理由は、アマゾンはアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)事業、イオンは金融事業とデベロッパー事業、セブン&アイHDは国内コンビニ事業という、利益率がいずれも10%を超す別の事業から利益を得ているためである。つまり、これら3社は収益性が高い別の事業を抱えながら小売事業を営んでいるため、小売事業単体で見れば収益性は低くなる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)