-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

経営学の巨匠ヘンリー・ミンツバーグ教授は近年、ビジネス偏重の世界に警鐘を鳴らし続けてきた。健全な社会を取り戻すには、政府(公共)/企業(民間)/多元(社会)の3セクターのバランスが取れていなければならないと指摘し、10年前に著書『リバランシング・ソサエティ』(邦訳『私たちはどこまで資本主義に従うのか』)を上梓して以降も、その重要性を訴えている。

なかでも多元セクターが果たす役割に期待するミンツバーグ教授は、その代表的な担い手の一つとして「コープさっぽろ」を今年5月に1週間かけて視察した。そこから得られた結論は、コープさっぽろは「単なる協同組合ではない」というもの。北海道の発展の先導役ともなっているその活動が内から外へ、また外から内へどうつながっているのかを図式化し、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授に解説した。(翻訳協力:WILVAL HOUSE藤井正子)

コミュニティが先導する改革

入山章栄教授(以下、入山) ミンツバーグ先生は、約10年前に上梓された著書『リバランシング・ソサエティ』(邦訳『私たちはどこまで資本主義に従うのか』)の議論をいっそう深めてまとめ直す目的で、『For the Sake of Survival』(生き延びるために)というパンフレットを執筆されているそうですね。

カナダのモントリオールにあるマギル大学ジョン・クレグホーン講座教授。コーチングアワセルブズ・ドットコムの共同設立者兼パートナー。主な著書に『マネジャーの仕事』(白桃書房、1993年)、『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社、2006年)、『私たちはどこまで資本主義に従うのか』(ダイヤモンド社、2015年)など、主な共著に『戦略サファリ第2版』(東洋経済新報社、2012年)など。1939年生まれ。

ヘンリー・ミンツバーグ教授(以下、ミンツバーグ) そうです。このパンフレットには3つのパートがあります。

第1部は、「いま何が起きているのか」という問いに向き合う内容です。

第2部は、こうした「複数の危機には共通の原因がある」と述べています。それが「不均衡」(imbalance)です。

そして第3部は、「バランスを取り戻すために、私たちに何ができるか」という問いに向き合う内容です。ここで大事なのは、それが「革命」(revolution)ではなく「改革」(reformation)であると述べています。

これは、マルティン・ルターが起こした宗教改革になぞらえられます。ルターは無名の修道士でしたが、小さな教会の扉に張り出した一枚の紙がきっかけとなって、大きな動きが生まれました。弟子たちはその紙をはがし、当時の新しいメディア──印刷機を使って、20万部ものコピーを流通させました。この部数は当時としては驚異的で、人々がどれほど教会の腐敗に怒っていたかがうかがえます。

早稲田大学ビジネススクール教授。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013年から現職。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビューで「世界標準の経営理論」を連載中。

このエピソードは、起こりうる変革のかたちとして非常に示唆的です。それは、コミュニティの現場からの改革であり、コミュニティシップ(communityship)が先導し、リーダーシップ(leadership)はそれに従うという姿勢に支えられた変革でした。

入山 一般的には「リーダーがコミュニティをリードする」という見方をしますが、ミンツバーグ先生は最初にコミュニティがありきとお考えなのですね。

ミンツバーグ そうです。ただリーダーはコミュニティのニーズを代表します。たとえば、コープさっぽろの大見(英明)理事長も、北海道の経済成長というニーズその他を代表しています。

北海道では、地域に根ざした事業が大きなうねりをつくり出しています。コープさっぽろがその中心的な役割を果たし、北海道全体の発展に向けた動きの先導役となっているとも言えるでしょう。

私たちがこの視察を通じて感じ取った、コープさっぽろの特徴は次のようなものです。

・人々の間に信頼がある

・思いやりがある

・仕事に対する誇りがある

・連合体(federation)ではなく、連携体(affiliation)という形でつながっている

・利益を「より多く」ではなく「より良く」を重視している

(株主が「もっと、もっと」と求めるのに対して、「よりよく、よりよく」という志向)

・自分のことだけでなく、皆のため責任へ

私にとって特に印象的だったのは、リサイクルのあり方です。段ボールやおもちゃのような物理的なリサイクルだけでなく、「利益」もリサイクルしているのです。利益は株主に還元されるのでも、組合員に分配されるのでもなく、新たな活動を生み出すために活用されていました。

入山 コープさっぽろでは、配送トラックが会員世帯からリサイクル品を回収し、それによって生まれた利益を、(第1子をもうけた組合員の方に、コープさっぽろからベビーアイテムの詰め合わせギフトをプレゼントする)ファーストチャイルドボックスとして会員に還元したり、他の事業に充てたりしていますね。

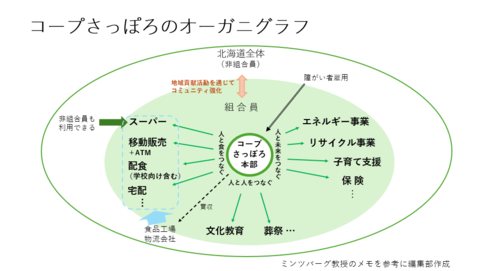

コープさっぽろの多様なつながりを図式化

ミンツバーグ 私たちは、この仕組みを視覚的に表現しようとし、モデル図をつくりました。かつて私が組織内の活動の流れを視覚化しようとした「オーガニグラフ」(organigraphs)のモデル――フランス語で「組織図」を意味するorganigramに由来しますが、形式的な組織図ではなく、動的で有機的なつながりを表現するモデルを用いて、コープさっぽろの姿を図式化してみました(図表1「コープさっぽろのオーガニグラフ」)。

図表1「コープさっぽろのオーガニグラフ」

どのように物事が組織に入ってきて、どのように処理されていくかを示すものです。しかし、この流れは必ずしも直線的ではありません 。この図は、コープさっぽろを中心にして、どのような活動が内から外へ、あるいは外から内へとつながっているかを示したものです。

中心にはコープさっぽろとそのスーパーマーケットがあります。人々はスーパーマーケットにやってきて、同時に宅配便は人々のもとへ出ていく。このような双方向のつながりが存在します。この図を円形に描いていくと、赤ちゃん向けサービスから葬祭サービスに至るまで、人生の各段階に対応するサービスが配置されています。

図にはありませんが、ほかにも、子どもたちのための昼食提供は、コープと自治体が連携して行っている共同事業です。また、コメの安定供給と品質保持のために、行政や生産者と連携してJA東川と直接取引もしていると聞きました。農家はそれぞれ独立した存在ですが、彼ら自身がコープと連携することで食料供給の仕組みに組み込まれており、これは「農家とのアフィリエーション」(連携関係)として機能しています。加えて、大人向けの保険事業があり、人生の終わりには葬祭に関するサービスも含まれています。

このように、コープさっぽろの活動は多様なつながりを持ち、さまざまな領域に及んでいます。

入山 まさにコープさっぽろを中心とした生態系が図示されてますね。

ミンツバーグ 結論として、コープさっぽろは単なる協同組合ではありません。それは協同組合によって組織された企業群の連携体であり、組合員制度は、その全体の仕組みを成り立たせるための、ある種のきっかけ(excuse)にすぎないとも言えます。

多くの協同組合は組合員だけにサービスを提供しますが、コープさっぽろは、場合によっては組合員に、場合によっては地域の誰にでもサービスを提供しています。

それは、コミュニティの再編成でもあり、政府や民間企業と連携することもあります。(第3回【ミンツバーグ×入山×大見鼎談】経営学の巨匠が「日本は再び世界に道を示す立場に立てる」と断言する理由に続く)

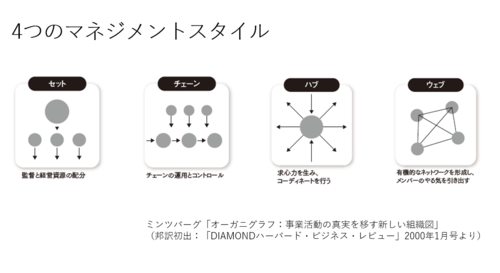

マイケル・ポーターは、プロセスを「チェーン(連鎖)」として捉える傾向がありますが、すべてがそういう形になるわけではありません。たとえば、製造業の組立ラインのようなものはたしかにチェーン型です。

けれども、病院のような場はチェーンではありません。病院は、患者とスタッフがさまざまな方向から来るハブ型です。

病院では、患者が一方向に処理されるのではなく、さまざまな部門や医師とつながりながら、柔軟に対応されていきます。基本的には患者という存在が中心にいて、医師やサービスがそこに集まってくるような構造になっています。

私は組織のオペレーションを「セット」「チェーン」「ハブ」「ウェブ」の4つに分類して考えています(図表2「4つのマネジメントスタイル」)。

図表2「4つのマネジメントスタイル」

一方、「ウェブ」は相互作用のネットワークのことです。研究所のように、人々が行き交い、話し合い、自然に関わり合うような場がこれにあたります。

このような分類の考え方をもとに、私たちは「オーガニグラフ」という図を描いてきました。

【期間限定プレゼントのお知らせ】

DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードなさってください。

■ダウンロード期限:2025年11月21日(金)17時

【関連書籍のご案内】

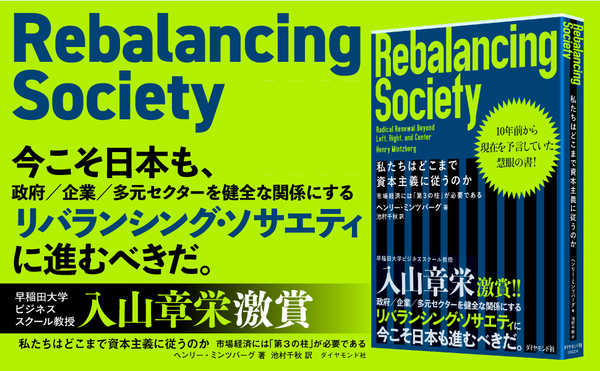

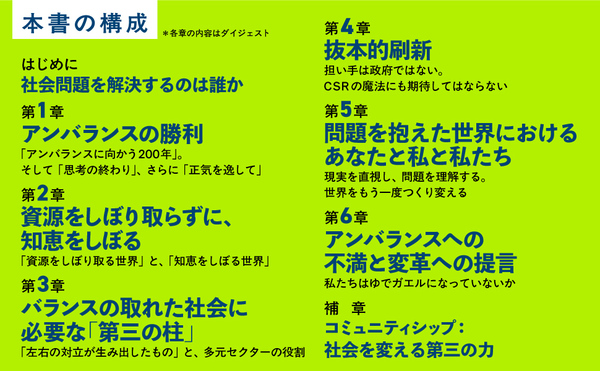

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)激賞!

企業と政府だけでは社会の問題は解決できない――

『戦略サファリ』『マネジャーの仕事』の著者ミンツバーグが示す新たな経済社会とは。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)