-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

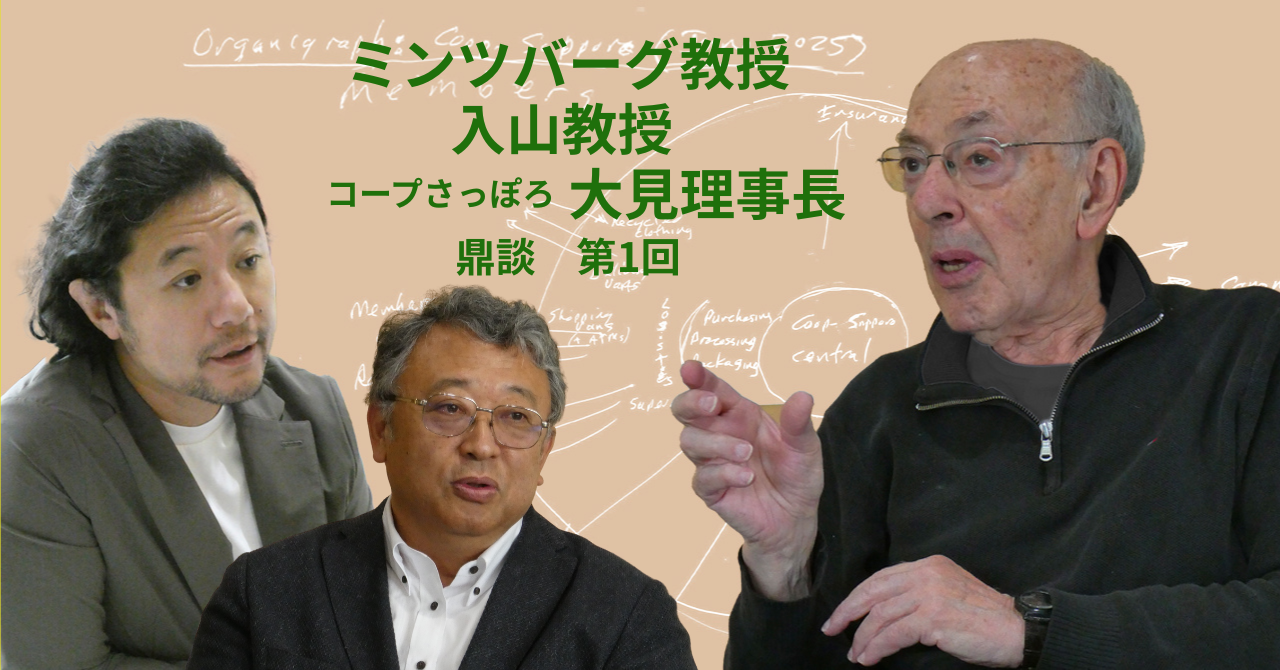

経営学の巨匠ヘンリー・ミンツバーグ教授は近年、ビジネス偏重の世界に警鐘を鳴らし続けてきた。健全な社会を取り戻すには、政府(公共)/企業(民間)/多元(社会)の3セクターのバランスが取れていなければならないと指摘し、10年前に著書『リバランシング・ソサエティ』(邦訳『私たちはどこまで資本主義に従うのか』)を上梓して以降も、その重要性を訴えている。なかでも多元セクターが果たす役割に期待する同教授は、まさにその一例である「コープさっぽろ」を2025年5月に1週間かけて視察した。

今回の視察を経て、ミンツバーグ教授がコープさっぽろに提案したビジネスモデルや、「日本は再び世界に道を示す立場に立てる」と断言するその理由について、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授とコープさっぽろの大見英明理事長が聞いた。(翻訳協力:WILVAL HOUSE藤井正子)

協同組合の原点が持つ理念を体現

入山章栄教授(以下、入山) ここからは、コープさっぽろの大見理事長にも加わっていただき、議論を進めていきます。今回、ヘンリー・ミンツバーグ先生がコープさっぽろを1週間にわたって視察して分析された結果、「コープさっぽろは既存のコープ(協同組合)を超えた存在であり、協同組合によって組織された企業群の連携体になっていて、社会の不均衡をただす一つのモデルになりうる」と結論づけられました。それをお聞きになって大見理事長はいかがですか。

大見英明理事長(以下、大見) 非常に光栄です。

ヘンリー・ミンツバーグ教授(以下、ミンツバーグ) コープさっぽろは、協同組合の源流となったイギリスのロッチデールの精神に通じるところがありそうだと考えています。ロッチデールについては大見さんのほうがお詳しそうなので、補足してもらえますか。

大見 世界の協同組合運動は、1844年にイギリスのマンチェスター郊外で始まったロッチデールの協同組合が源流になっています。産業革命後のイギリスで大規模繊維産業が発達した頃でした。労働者たちは社宅に住み、日用品は工場の売店で買うのが一般的でしたが、石灰が混じった小麦粉など粗悪品しかなかったそうです。そこで、自分たちの食材を調達するために1ポンドずつ出し合ったことから、協同組合の原型ができました。

しかも、小売業のみならず精粉工場など当初は多角的に展開していました。労働者が生活者として困っている問題を、資本家から一方的に搾取されるのでなく、自分たちでどう解決するかを原点にしながら広がってきた経緯があります。つまり、もともと資本主義が抱える矛盾点や問題点を解決しようと自律的に始まったと言え、当たり前かもしれませんが、いまの私たちの活動や課題意識と非常に似通っています。

入山 時代や土地が変わって、諸条件も異なるけれども、同様の課題がありその解決を図っているというのは興味深いです。

大見 というのも、北海道が筆頭ですが、いまの日本は地方が縮小してきて厳しい状況にあります。同時に、私ども生協の組合員が206万人と北海道で生活する世帯の8割を超えるまでになっているというのは、北海道に生かされて我々がいるということに他なりません。ですから、引き続き我々が生活上の問題をどう解決していけるか考えていきたいです。

カナダのモントリオールにあるマギル大学ジョン・クレグホーン講座教授。コーチングアワセルブズ・ドットコムの共同設立者兼パートナー。主な著書に『マネジャーの仕事』(白桃書房、1993年)、『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社、2006年)、『私たちはどこまで資本主義に従うのか』(ダイヤモンド社、2015年)など、主な共著に『戦略サファリ第2版』(東洋経済新報社、2012年)など。1939年生まれ。

ミンツバーグ 大見さんの考えは、協同組合(Co-op)の原点にある、非常に基本的な理念に根ざしています。当時、マンチェスターの労働者たちが立ち上げた協同組合の理念は、「労働者自身による、労働者のための仕組みを、地域に根ざしてつくる」というものでした。

そしていま、北海道でも同じような状況が生まれつつあります。人口が減少し、高齢化が進むなかで、地域の暮らしを維持するには、何らかの形で人々が協力し合う必要が出てきています。

とても興味深いのは、ほとんどの協同組合は「トータル・オーガニゼーション」(全体組織)ではないという点です。社会学でいうトータル・オーガニゼーションは、たとえば刑務所のように、生活のすべてがそこで完結する場を指します。食事も寝る場所も働く場所もすべてが一体化しており、閉じた世界です。

協同組合は通常そうした全体組織ではありませんが、かつての「カンパニータウン」(企業城下町)には、そのような特徴がありました。ただしそれは民間セクターに属するものであり、その性質は大きく異なります。

たとえばカンパニータウンでは、会社が経営する商店が利益を上げるために物価を高く設定することがありました。一方で、協同組合では人々の生活を支えるために、価格をできるだけ抑えるという発想になります。

入山 カンパニータウンの商店と協同組合とでは、コミュニティを顧客とする点は同じでも、その精神はまったく異なるというわけですね。

早稲田大学ビジネススクール教授。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013年から現職。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビューで「世界標準の経営理論」を連載中。

ミンツバーグ そうです。そして、マンチェスターにおける協同組合の原点に立ち返ると、地域に根ざした「コミュニティとしての協同組合」という視点が見えてきます。

まさにコープさっぽろが興味深いのはそこです。スーパーマーケットなどを通じて地域にサービスを提供するという意味で、コープさっぽろは地域コミュニティの一部であり、同時にみずからがコミュニティそのものとして機能しているとも言えます。

その組織は強い倫理性を持ち、北海道という地域全体にとっての「共同体」としての役割を果たしています。つまり、コープさっぽろは北海道の地域社会そのものを支え、強化するような存在になっているのです。

こうして見ていくと、協同組合の原点に立ち返ることがとても興味深く感じられます。かつての協同組合は、単なる購買組織ではなく、もっと広い意味での組織として構想されていました。

そして、まさにその広がりのある視点から見ることで、コープさっぽろという組織の本質が浮かび上がってくるのです。それが、今回得られた最も重要な気づきのひとつです。

入山 まさに、コープさっぽろは北海道というコミュニティそのものを体現しているといえそうです。

日本は再び世界に道を示す立場に立てる

ミンツバーグ 私が今回の来日中、コープさっぽろを訪れる前に参加したあるイベントでは、日本経済の長期的な停滞がテーマになっており、「人口減少」が日本の重大な危機である、という認識が共有されていました。

私は「人口減少を危機と見なすのも一つの見方だが、むしろ機会(opportunity)として考えることもできるのではないか」と発言しました。ただ、その時点では「どんな機会か」とまでは自分でもまだ明確に言えませんでした。

ところが別のイベントで出会った「人口減少」を研究している日本人の法律家の方から、人口減少がいかにチャンスかを伺って、それは確信に変わりました。彼女の研究によれば、人口減少は、これまで社会の周縁に置かれてきた人たち――たとえば障がいのある人、高齢者、自宅に縛られがちな女性たち――が表に出てくる契機になるというのです。

私たちが北海道で見た移動販売車の場面が、まさにその実例でした。バンが集落にやってきて、ドアを開け、人々がそこに集まる。車がなかったり、高齢で外出が難しかったりする人々にとって、店が近くに来てくれることがどれほど大きな意味を持つか。それは明らかでした。

大見 コープさっぽろの移動販売車「おまかせ便カケル」は、2010年にスタートしました。道内には2025年時点で全人口の1割近い約45万人の買い物困難者(家から近くの店舗まで500メートル以上あり、自動車の運転が困難な、65歳以上の困難者)がいるといわれているんです。現在は、冷蔵を備えた2トン車で生鮮食品や日用品まで販売しています。一部では、ATMも搭載しています。

ミンツバーグ しかも、コープさっぽろは、そうした地域へサービスを届けるだけでなく、数百人もの障がい者を雇用する取り組みも行っていると聞いて、驚きました。これはまさに、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という理念を体現する、コミュニティのつながりの実例です。あらゆる要素がこの考え方のもとに集まり、統合されているように感じられました。

そして、これは日本に向けた一つのメッセージでもあります。つまり、「人口減少は危機ではなく、可能性でもありうる」ということです。

入山 まさにピンチはチャンスに変わりうるということですね。大見理事長は最近スローガンとして「縮充」(しゅくじゅう)の大切さを職員に伝えています。環境が縮んでいく中で、いかに充実した縮み方ができるか、生活の質を下げず向上させられるか、という新しい考え方です。

生活協同組合コープさっぽろ理事長。1982年北海道大学教育学部卒業。1982年生活協同組合市民生協に入協。2004年常務理事。2006年専務理事。2007年より理事長、現在に至る。2022年小樽商科大学商学部特認教授就任。食品表示検定協会副代表、日本流通産業(ニチリウ)取締役も務める。

大見 「縮充」は、建築学の山﨑亮先生が提唱された言葉です。意味は、いま入山先生が説明くださったとおりで、大事なことは「共助」の取り組みだと思っています。人と人がいかに関わり合い、育み合いながら、トータルのコストを下げていけるか。こうした「協同組合型社会」に移行していかなければ、地域の存続はありえないと思っています。

ミンツバーグ 人口減少は決して日本だけの問題ではなく、多くの国々がこれから直面していく課題です。

だからこそ、日本は再び世界に道を示す立場に立てるはずです。人口減少を活用して経済の形を再構築し、たとえば障がい者のようにこれまで取り残されがちだった人々にも働く機会を広げていくことができる。

大見 コープさっぽろは2025年で60周年を迎え、北海道の人口がいよいよ500万人を割るというこの転換点に立って、真正面からこの「縮充」を捉えて取り組むタイミングではないかと考えています。「奉仕」から軌道修正を図っていいき、行政単位のさまざまな困りごとも解決できるビジネスをしていきたいと思っています。

ミンツバーグ コープさっぽろが手がける「ゆりかごから墓場まで」(人の一生を)カバーするサービスについて、大事な要素が抜けていたなと思ったのは、「託児保育(daycare)」です。

保育は、女性たちが働くことを可能にする基盤となるものであり、きわめて重要なサービスです。まさに、地域社会が機能するために欠かせない仕組みの一つと言えるでしょう。

大見 学童保育は2025年4月から始めました。それから、規模は小さいですが保育園も運営しています。

ミンツバーグ 日本の就業人口を増やすためには、保育支援が大きな機会となるのではないでしょうか。

カナダのケベック州では政府の補助を受けた保育サービスがあって、たしか数ドルで子どもを預けることができます。この制度のおかげで、親たちは安心して働くことができます。大学は教授やスタッフのためにも託児保育があり、生後6カ月から預かっています。

次のようなことが想像できるのではないでしょうか。

コープさっぽろの組合員の一人が、新しく赤ちゃんが生まれたばかりでコープさっぽろからファーストチャイルドボックスを受け取った。家には、生後6カ月の子どももいる。その人が、自宅で他の赤ちゃんや2歳児、3歳児も一緒に預かる――。つまり、組合員が自分の生活に根ざした形で、小さなビジネス、保育事業を始められるように支援するのです。

これはまさに、地域に根ざした起業の形であり、新たな可能性を生み出すアイデアです。

大見 さっそく検討します(笑)。

(第4回に続く)

【期間限定プレゼントのお知らせ】

DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードなさってください。

■ダウンロード期限:2025年11月21日(金)17時

【関連書籍のご案内】

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)激賞!

企業と政府だけでは社会の問題は解決できない――

『戦略サファリ』『マネジャーの仕事』の著者ミンツバーグが示す新たな経済社会とは。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)