-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

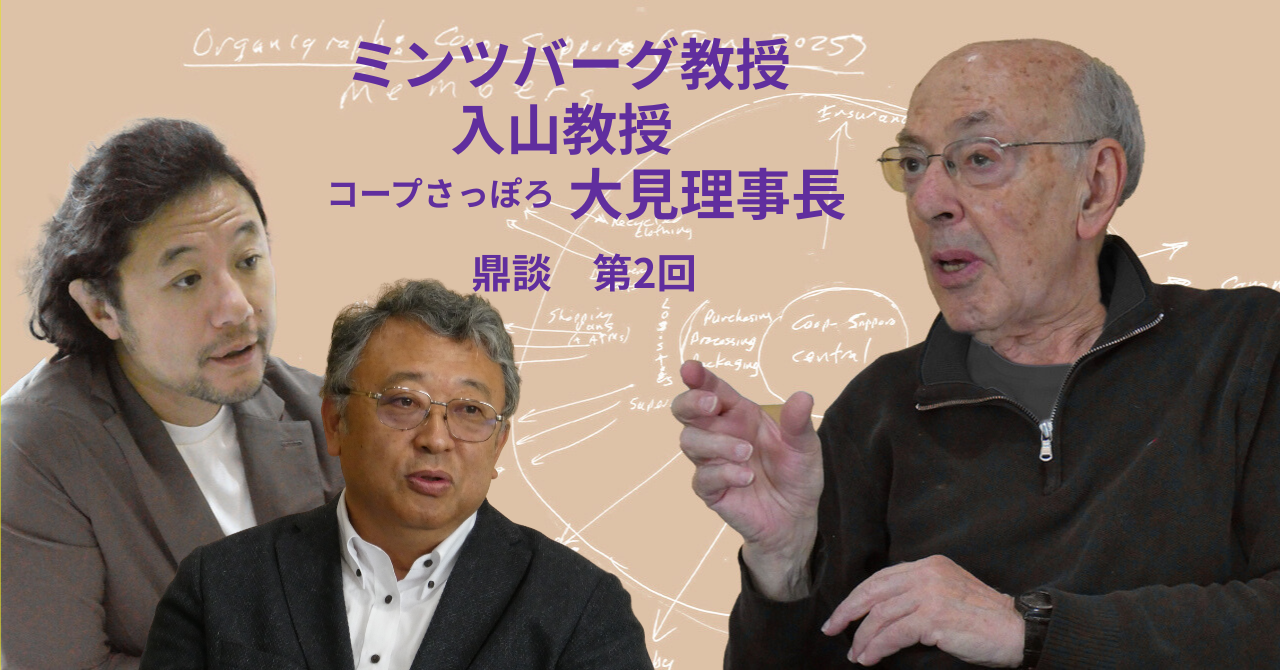

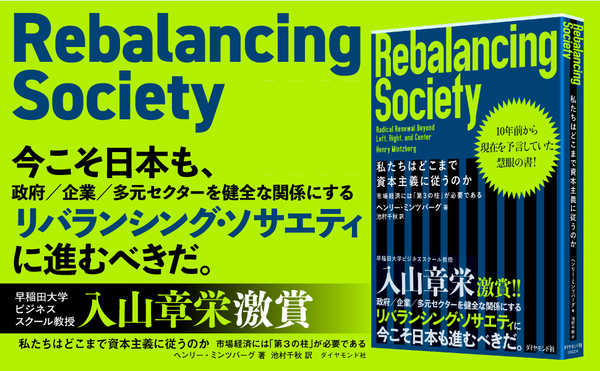

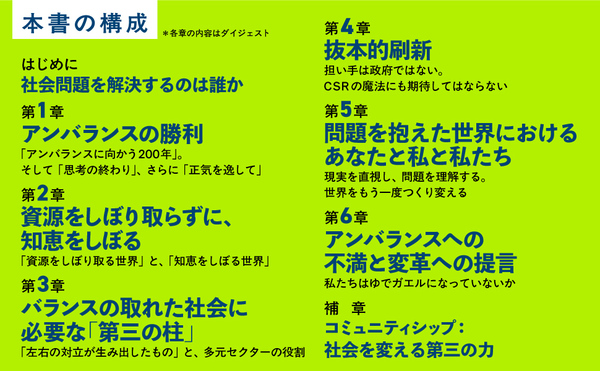

経営学の巨匠ヘンリー・ミンツバーグ教授は近年、資本主義に基づくビジネス偏重の世界に警鐘を鳴らし続けてきた。著書『リバランシング・ソサエティ』(邦訳『私たちはどこまで資本主義に従うのか』)でも主張した通り、健全な社会を取り戻すために、政府(公共)セクター、企業(民間)セクター、多元(社会)セクターのバランスが取れていることの重要性を訴え続けている。

なかでも多元セクターが果たす役割に期待するミンツバーグ教授は、その代表的な担い手である「コープさっぽろ」を2025年5月に1週間かけて視察した。同組合は1998年に事実上の経営破綻に陥ったのち、大見英明理事長のリーダーシップのもと業績を改善させてきた。小売りを軸に、物流や食品製造工場などを関連会社化して垂直統合したほか、配食や移動販売などに多角化を進めている。本鼎談では、ミンツバーグ教授が協同組合の3つの形態を紹介しながら、コープさっぽろの特徴や、生活協同組合をめぐる日本の法規制のあり方などについて、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授、コープさっぽろの大見理事長と議論を展開する。(翻訳協力:WILVAL HOUSE藤井正子)

協同組合の3つの形態

入山章栄教授(以下、入山) ミンツバーグ先生が今回コープさっぽろを視察されてみた結論として、この協同組合は事業を通じてコミュニティにサービスを提供しつつ、同時にみずからがコミュニティそのものとして機能しており、マンチェスターで始まった協同組合の原点が掲げていた精神に通じるというお話がありました。

ヘンリー・ミンツバーグ教授(以下、ミンツバーグ) そうです。少し違った角度から議論しましょう。私の考えでは、協同組合には大きく分けて3つのタイプがあります。

・生産者協同組合(supplier co-ops)

農家や酪農家などが、流通の中間業者を排除して、自分たちで製品を販売するために組織する協同組合。たとえばケベック州の酪農家は、自分たちのミルクを協同組合を通じて販売している。

・労働者協同組合(worker co-ops)

スペインの大規模共同組合連合のモンドラゴンのように、働く人々自身が所有し、運営する形態。雇用を確保するための仕組みとしての側面が強い。

・消費者協同組合(customer co-ops)

コープさっぽろのような形で、利用者が出資・運営に参加する協同組合。また、デジャルダン(Desjardins)や相互保険会社など、加入者が所有する仕組みもこれに含まれる。

カナダのモントリオールにあるマギル大学ジョン・クレグホーン講座教授。コーチングアワセルブズ・ドットコムの共同設立者兼パートナー。主な著書に『マネジャーの仕事』(白桃書房、1993年)、『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社、2006年)、『私たちはどこまで資本主義に従うのか』(ダイヤモンド社、2015年)など、主な共著に『戦略サファリ第2版』(東洋経済新報社、2012年)など。1939年生まれ。

この3つのタイプの違いを、冗談を交えてこう言うこともあります。「ベーコンエッグにおいては、鶏(エッグ)は関与しているが、豚(ベーコン)はコミットしている」。

つまり、「消費者協同組合」は生活の一部として「関与している」(involved)が、「生産者協同組合」や「労働者協同組合」はその存続や生活が直結しており、「コミットしている」(committed)というわけです。

その意味で、より強固で本質的な協同組合の形は、働く人や生産者が主体となるタイプかもしれません。

入山 コープさっぽろは消費者協同組合ですが、生産者協同組合や労働者協同組合の要素を取り入れようと考えたことはありますか。

大見理事長(以下、大見) これまでは法規制によってさまざまな制約がありました。ようやく2008年に日本の生協法が一部緩和されて、コープさっぽろは道外で商売をしてはいけないという地域制限が、北海道の隣接県は合併してもいいことになったという経緯があります。従来、北海道から外部へ事業を拡大できないならもっと垂直統合していこうと、食品生産会社や物流会社といったさまざまな機能を持つ会社に多角化してきました。その点では、すでに労働者協同組合にはなっているのかなと思います。

生活協同組合コープさっぽろ理事長。1982年北海道大学教育学部卒業。1982年生活協同組合市民生協に入協。2004年常務理事。2006年専務理事。2007年より理事長、現在に至る。2022年小樽商科大学商学部特認教授就任。食品表示検定協会副代表、日本流通産業(ニチリウ)取締役も務める。

ミンツバーグ たしかに、ある意味ではそうかもしれません。ただ、労働者協同組合と消費者協同組合を一体化するのは難しいのではないかと思います。というのも、労働者のほうが消費者よりも強く関与しているため、労働者が組織を主導しすぎてしまう可能性があるからです。

ですから、「公式には労働者協同組合」という形にするのはありえるかもしれません。

もし日本政府が協同組合の地理的な拡大を認めていないとしたら、対応策は2つあるということです。

1つは、地域に根ざした形で地元をベースに成長すること。もう1つは、政府に対して「なぜこんなばかげた規制を設けているのか」と問いただすことです。普通の営利企業には自由に拡大を許しておいて、協同組合だけに制限をかけるのはおかしいのではないか。このような規制は、協同組合運動そのものを抑え込むためのものなのかと、私は疑問に思っています。

協同組合をめぐる日本の法規制

大見 こうした規制ができた歴史的な背景があるんです。日本では、戦後1948年に消費生活協同組合法ができました。戦前に早稲田大学や東京大学で反政府運動が盛んだったのを進駐軍も認識していて、生協が大きくなると同様の運動を起こすリスクがあると判断したようなんですね。このため最初から足かせとして、生協法では金融事業を直接やってはいけないし、所在地である都道府県を越えて事業を展開してはいけないといった規制が盛り込まれていました。ですからいまも、他地域や海外に進出するといった営利企業のようなビジネスモデルは取れませんし、利益が出たら地域に還元することになります。

ミンツバーグ つまり、協同組合の地理的な拡大を制限する正当な理由は、現在においてはまったく存在しないとも言えますよね。

多元セクターは、社会の中で非常に軽視されています。しかし、それはその影響力が小さいからではなく、目立たないために正しく評価されていないからです。実際には非常に大きな存在です。

たとえばアメリカを見てみると、無数の多元セクターの組織が存在しています。アメリカ人は何かあるとすぐに団体をつくるのが得意で、たとえば「飛行機を操縦する葬儀社の全米協会」といった、信じられないような組織さえも存在するのです。アメリカでは協同組合の会員数が人口よりも多いと聞いたほどです。

早稲田大学ビジネススクール教授。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013年から現職。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビューで「世界標準の経営理論」を連載中。

入山 そうなんですか。

ミンツバーグ そうです。一方で、共産主義政権はいまなお多元セクターを嫌っています。中国の天安門事件などに象徴されるように、そうした自発的な市民の組織は権力にとって脅威となるからです。

それに対し、民間セクターは多元セクターを「嫌う」のではなく、無視したり、代替したりします。

しかし実際ここには、政府が多元セクターに業務を委託している例はあります。たとえば学校給食の提供はその典型で、地方自治体が地域の団体や協同組合に委託して行っているケースです。

入山 たしかに、力を持ちうるからこそ正しく評価されない、という側面はありそうですね。

ミンツバーグ 私たちが「PPP」(パブリック・プライベート・パートナーシップ)と言うとき、多くの場合、実際には「パブリック・プルーラル・パートナーシップ」のことを指しているのではないかと思います。

実際、政府と多元セクターが連携するケースのほうが、政府と民間の連携よりも数が多いかもしれません。そしてさらに、「パブリック・プライベート・プルーラル・パートナーシップ」(PPPPs:政府・民間・多元セクターの三者連携)という形も存在します。その代表例が、ブラジルにおけるHIV/AIDS対策の事例です(※)。

(最終第5回に続く)

【期間限定プレゼントのお知らせ】

DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードなさってください。

■ダウンロード期限:2025年11月21日(金)17時

【関連書籍のご案内】

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)激賞!

企業と政府だけでは社会の問題は解決できない――

『戦略サファリ』『マネジャーの仕事』の著者ミンツバーグが示す新たな経済社会とは。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)