-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

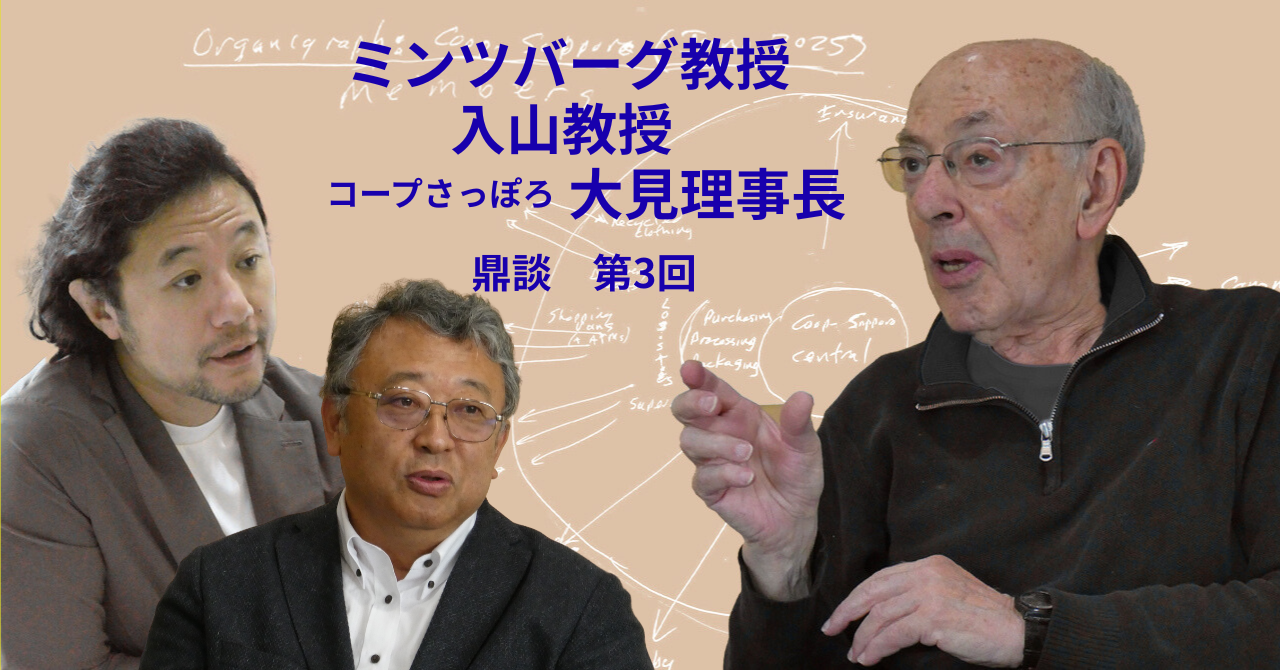

経営学の巨匠ヘンリー・ミンツバーグ教授は近年、資本主義に基づくビジネス偏重の世界に警鐘を鳴らし続けてきた。健全な社会を取り戻すには、政府(公共)/企業(民間)/多元(社会)の3セクターのバランスが取れていなければならないと指摘し、10年前に著書『リバランシング・ソサエティ』(邦訳『私たちはどこまで資本主義に従うのか』)を上梓して以降も、その重要性を訴えている。なかでも多元セクターが果たす役割に期待するミンツバーグ教授は、その代表的な担い手である「コープさっぽろ」を2025年5月に1週間かけて視察した。

同組合は1998年に事実上の経営破綻に陥ったのち、日本生活協同組合連合会(東京都)の支援を受けながら、大見英明理事長のリーダーシップのもと業績を改善させてきた。本鼎談では、テクノロジーの進化がコミュニティに与える影響のほか、同組合でカリスマともいえる大見理事長の後を継ぐリーダーの選び方などについて、議論が広がる。(翻訳協力:WILVAL HOUSE藤井正子)

グローバルとワールドリーの違い

入山章栄教授(以下、入山) ミンツバーグ先生から、多元セクターが社会の中で軽視されているのは正しく評価されていないためだ、という指摘がありました。企業に代表される民間セクターと並び立つ存在にならない背景には、他にも理由があるでしょうか。

ヘンリー・ミンツバーグ教授(以下、ミンツバーグ) もう一つの理由は、テクノロジーの進化があると思います。

カナダのモントリオールにあるマギル大学ジョン・クレグホーン講座教授。コーチングアワセルブズ・ドットコムの共同設立者兼パートナー。主な著書に『マネジャーの仕事』(白桃書房、1993年)、『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社、2006年)、『私たちはどこまで資本主義に従うのか』(ダイヤモンド社、2015年)など、主な共著に『戦略サファリ第2版』(東洋経済新報社、2012年)など。1939年生まれ。

同じように、地域コミュニティもテクノロジーによって弱体化してきました。

自動車が普及する前、人々は徒歩で通りを歩き、自然と隣人と顔を合わせていました。いまでは車に乗り、クラクションを鳴らすだけで済ませてしまいます。

かつてアメリカではBowling Alone(邦訳『孤独なボウリング』)という有名な社会学的研究がありました。これは、コミュニティの喪失を象徴するメタファーです。人々が誰とも関わらずに一人でボウリングをするようになった、という意味ですが、実際には多くの人々がもうボウリングすらせず、家でテレビを見て過ごしているのが現状です。

ITや新しいテクノロジー、たとえばiPhoneのようなデバイスは、人々の注意をますます自分の中に閉じ込めています。通りを歩いていても、スマートフォンを見ながら歩く人ばかりで、地域社会に目を向けることはありません。日本でも、駅で人とぶつかることがあるのは、スマートフォンに夢中になって周囲が見えていないからです。

こうしたテクノロジーの影響によって、地域社会は弱まり、そしてビジネスは個人主義的な性質によってコミュニティの強化とは対立する傾向を持っています。

入山 テクノロジーの影響は大きいですね。

早稲田大学ビジネススクール教授。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 2013年から現職。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビューで「世界標準の経営理論」を連載中。

ミンツバーグ 他にも、グローバル企業の影響はあるでしょう。たとえばマクドナルドが、地域の伝統的な料理を提供しているところを見かけることはまずありません。マクドナルドが提供しているのは「ビッグマック」のような画一的なメニューです。つまり、地域社会の文化や食の伝統を支える存在ではありません。マクドナルドはアメリカの料理、正確には「料理」(food)ではなく、たいてい「メニュー」(menu)を世界中に輸出しているのです。

入山 料理ではなくメニューを輸出している、というのはその通りですね。

ミンツバーグ マクドナルドはグローバルに展開していますが――「グローバルである」ということは、画一的で、幅が狭く、同質性を意味します。企業のグローバル・スタンダードを押しつけているのです。

グローバル(global)は、どこにでも適合するクッキー型のような方式であり、標準化と同質性が特徴です。ワールドリー(worldly)は、異なる文化から学び、みずからの文化への理解も深める姿勢です。

大見英明・コープさっぽろ理事長(以下、大見) 多様性が豊かさに通じると間違いなく思いますし、だから食文化というのは、歴史的に形成された一つの地域における生態系などいろいろなものを体現していると思います。我々が暮らす北海道も開拓されてきた歴史ゆえに、さまざまな文化が入り混じっています。その多様性を担保するような商品提供を含めた事業を意識していく必要があるなと思いました。

ふさわしい後継者とは

入山 最後に、コープさっぽろの今後の経営に関連した質問をしてもいいでしょうか。大見理事長は偉大なリーダーですが、それだけに後継者選びは難しそうです。後継者の選定基準や育成について、アドバイスはありますか。

ミンツバーグ 外部から登用するのはおすすめできません。後継者には、オペレーションを理解していて、さらに心からその仕事に献身している人が必要だと思います。あとで、私が今回のコープさっぽろのツアー中に会ったある人についてあなたに話したいと思っています(笑)。

大見 ぜひお願いします。

生活協同組合コープさっぽろ理事長。1982年北海道大学教育学部卒業。1982年生活協同組合市民生協に入協。2004年常務理事。2006年専務理事。2007年より理事長、現在に至る。2022年小樽商科大学商学部特認教授就任。食品表示検定協会副代表、日本流通産業(ニチリウ)取締役も務める。

ミンツバーグ リーダーシップについて一言添えたいのですが、リーダーシップは“コミュニティシップ(communityship)”に続くものです。コミュニティシップこそが、組織の健全な原動力になります。

だからこそ、次のリーダーが誰になるかはとても重要です。そして、大見さんのような人物の後を継ぐのは、非常に難しい役割だと思います。

多くの場合、すぐ近くにいる人が必ずしも後継にふさわしいとは限りません。カリスマ的なリーダーの周囲には、支える人々はいても、簡単に代わりになれる人はいないものです。

リーダーシップは、コミュニティの中に組み込まれていなければなりません。

ときに、思いがけない人物がリーダーになることもあります。たとえば私の友人の話ですが、カナダ国立映画制作庁(NFB)という有名なドキュメンタリー制作機関の仕事を、私は彼に紹介しました。彼は映画が大好きで、最初はニューヨークで販売担当者として採用されました。当時その部門には300人いて、彼はその一人にすぎませんでした。

ところが彼は、直属の上司のさらに上の上司を飛び越えて、マーケティング全体の責任者に抜擢されました。つまり、300人の中の一人から、その300人全体を率いる立場にまでなったのです。

リーダーシップがどこから現れるか、予測するのは難しいという一例です。

入山 リーダー候補はどこにいるかわからないものなのですね。残念ですが、時間が来たようです。幅広くお話をいただいて、本日はありがとうございました。

ミンツバーグ こちらこそありがとうございました。

大見 1週間にわたる視察と、貴重なご意見をありがとうございました。

【期間限定プレゼントのお知らせ】

DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードなさってください。

■ダウンロード期限:2025年11月21日(金)17時

【関連書籍のご案内】

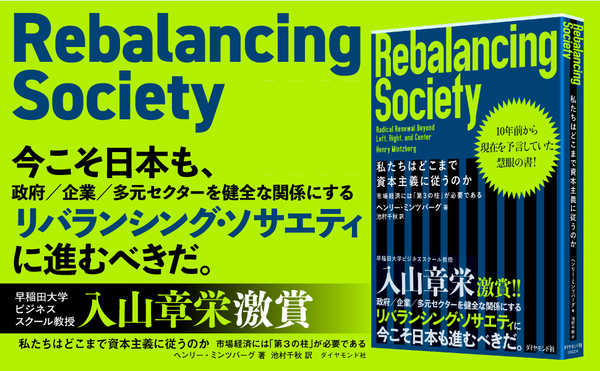

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)激賞!

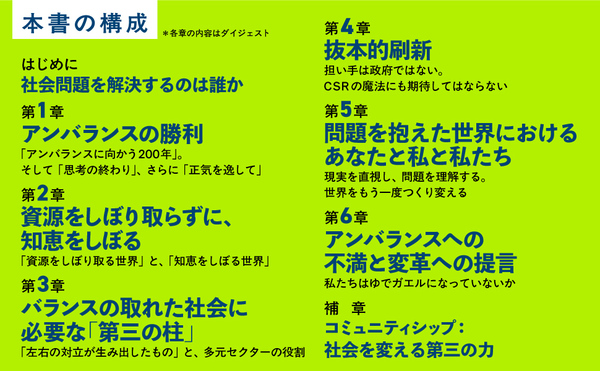

企業と政府だけでは社会の問題は解決できない――

『戦略サファリ』『マネジャーの仕事』の著者ミンツバーグが示す新たな経済社会とは。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)