-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

優れたマネジャーによる人材配置の大きな効果

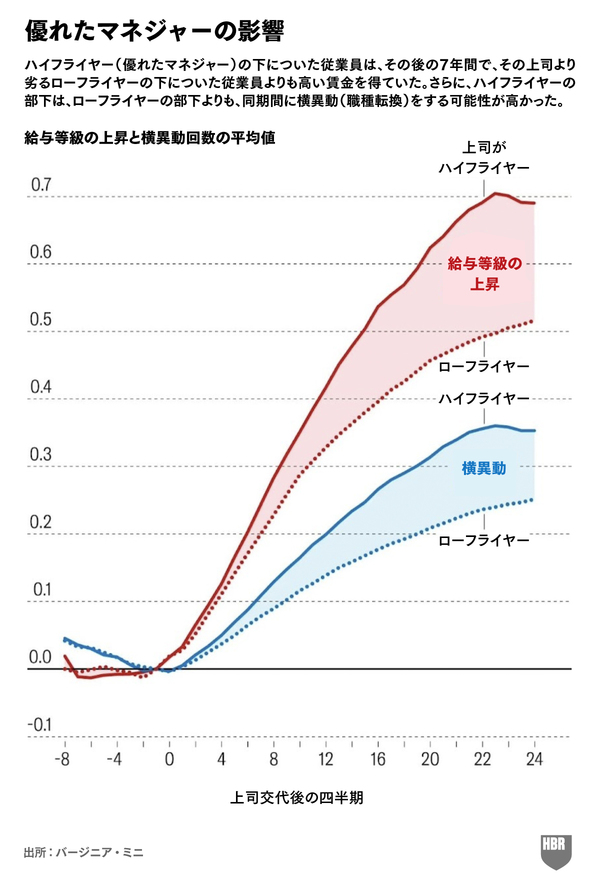

マネジャーの価値は何で決まるのだろうか。その答えは動機づけと統制にあると考える組織は多い。部下に努力を促し、チームの士気を高め、インセンティブを効果的に用いるマネジャーを高く評価する傾向がある。しかし実際の決め手は、いかに部下を駆り立てるかではなく、いかに適切に配置できるかという点にありそうだ。およそ100カ国の従業員20万人と管理職3万人を対象に実施した最新研究の結果から、マネジャーは人員配置を最適化することにより、組織と部下の双方に価値を創出していると筆者は考えている。

社内人材を内部労働市場と捉えてみよう。その中でマネジャーの重要な責務は、誰にどの仕事をさせるかという、業務の配分と委任である。約250年前、アダム・スミスは、「見えざる手」という概念を用いて、中央の計画者なしに市場の調整機能が働く仕組みを説明した。価格が変動し、人々が反応し、資源が最適な用途へ流れる。約100年前、ロナルド・コースは、近代経済はもう一つ別の力に依存していると主張した。すなわち、企業内で重要な業務について采配するマネジャーの「見える手」である。外部では市場、内部では管理の両システムが働いていると論じた。

以下では、大規模な企業管理データを用いて、優れたマネジャーが部下に最も適する業務を見出すことによって、部下の長期的なキャリア形成に影響を与えることを示したい。それは、部下の賃金と生産性の両方に永続的な影響をもたらす。そしてその影響は部下がその上司のチームに所属している間に限らず、異動した後も持続する。

この結果を理解することによって、企業と経営陣は、内部人材の潜在能力をフルに活用できるようになる。上司が部下の隠れた強みに気づき、より生産性の上がる業務に就かせることができれば、企業は人員を増やさずにパフォーマンスを向上できる。従業員にとっては、キャリア初期に自分に合った業務に配置されることで、収入と能力開発の二重のメリットがある。企業にとっては、会社の生産性向上と、管理職への投資効果の増大が見込まれる。

優れたマネジャーの見極め方

筆者のワーキングペーパーでは、大手多国籍消費財企業の10年間の人事記録を分析した。管理職と従業員の給与、昇進、社内異動、さらには(営業職の)営業成績のデータである。

「優れた」マネジャーを見極めるために、単純な指標を用いた。つまり、中間管理職への早期昇進である。実際には、30歳未満で昇進した人を「ハイフライヤー」に分類すると、この会社の中間管理職の約26%を占めた。早期昇進は、管理職の成功のわかりやすい指標と考えられ、実際に昇給や業績評価といった管理職の他の成功指標と連動していることがわかった。

ハイフライヤーのマネジャーとそれに劣るマネジャー(「ローフライヤー」と呼ぶ)が部下に与える長期的な影響を探るため、企業で一般的に行われている管理職のジョブローテーションに注目した。同社は幅広いスキルを身につけさせるために、定期的に管理職を異動させたが、筆者はこのジョブローテーションが部下にどのような影響を与えるかを知りたいと考えた。優れた上司の下で働くと、その後のキャリアパスに影響があるのだろうか。その後、パフォーマンスが劣る、あるいは能力の低い上司に当たったらどうなるのだろうか。

優れたマネジャーが部下のキャリアに与える影響

結果は明らかだった。優れたマネジャーは、部下を鼓舞し、よく見ているだけでなく、成功できる業務に部下を配置し直していた。

従業員がハイフライヤーの部下になると、以下のような変化が起きている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)